1 pontificia universidad católica el ecuador facultad de medicina

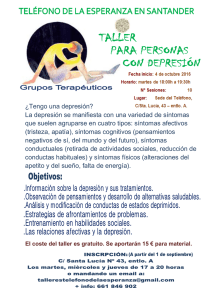

Anuncio