elefantes, rinocerontes y leones macromamíferos

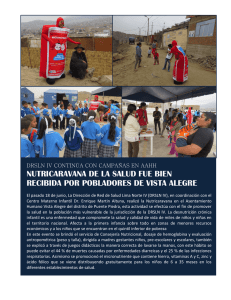

Anuncio