Cerinto ¿SERÁ PAPA UNA MUJER?

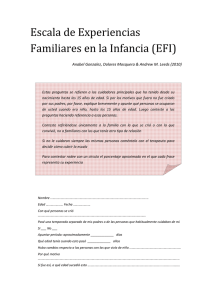

Anuncio