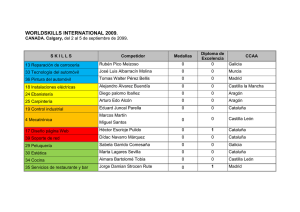

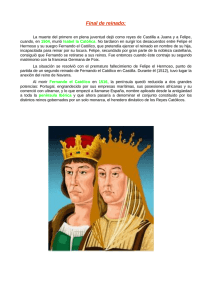

España, tres milenios de historia

Anuncio