La Exposición Los Tesoros de la Real Academia de la

Anuncio

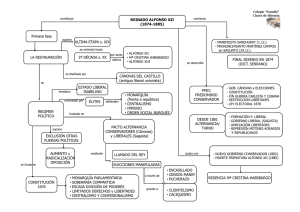

“De la democracia innovadora de 1869 a la síntesis integradora de 1845” Texto íntegro de la conferencia que, dentro del ciclo “Veinticinco años de Constitución Española”, organizado por la Real Academia de la Historia, pronunciará hoy, 28 de octubre, el académico Carlos Seco Serrano La Constitución de 1869 vino a plasmar los ideales triunfantes en la llamada revolución “gloriosa”: la revolución que en 1868 había puesto fin al reinado de Isabel II, como réplica inevitable a la obcecación con que doña Isabel, a partir de 1865, y renunciando al papel arbitral que su carácter de reina constitucional le imponía, se abrazó a un solo partido, el moderado, cerrando la puerta tanto a los progresistas de Olózaga y Prim, como a los unionistas de O’Donnell. La anómala situación pudo sostenerse mientras vivió Narváez; pero derivó a una trinchera dictatorial desesperada bajo la férula de González Bravo. De aquí que la revolución se hiciera bajo un lema –la lucha entre los “obstáculos tradicionales”- que movilizó no sólo a los dos grandes partidos marginados, progresistas y unionistas -dirigidas éstas por Serrano, sucesor de O’Donell al frente del Partido- sino al nuevo horizonte republicano, en sus dos grandes formulaciones, unitaria (en Castelar) y federal (en Pi). Tal fue el pacto de Ostende, y tal el “frente amplio” abierto contra la Reina “de los tristes destinos”, y que, con la ofensiva revolucionaria triunfante, una vez más, gracias al ejército de tierra y mar: desde el almirante Topete a los generales que decidieron el desenlace, Prim y Serrano, daría en tierra con la monarquía de Isabel II. Para entender tanto la obcecación de la Reina, como la decisión rupturista de los que en otro tiempo habían defendido su trono, cuando éste suponía, frente al carlismo, un símbolo y una garantía de libertad, es preciso que nos situemos en la coyuntura abierta, a mediados del siglo, y más concretamente a partir de la década de los 60, por la famosa encíclica de Pío IX, “Quanta cura”, y su más famoso apéndice, el Syllabus, verdadera declaración de guerra a las corrientes ideológicas que fueron signo de los nuevos tiempos, y que, en el caso de España, habían hallado expresión, en el proceso desamortizador, y ahora, en el espinoso trance del reconocimiento del reino de Italia. El Concordato de 1851, que puso fin a la venta de bienes del clero, había supuesto una tregua en la pugna entre Iglesia y Estado; pero el nuevo proceso desamortizador abierto por Madoz, y que significó de hecho la ruptura del mencionado concordato, volvió a implicar una quiebra en las relaciones Iglesia-Estado: y el partido progresista había sido el responsable de ésta. En cuanto al reconocimiento del reino de Italia, efectuado por O’Donnell, trajo consigo un nuevo enfrentamiento con Roma. En ambos casos, la Reina se había visto obligada a refrendar los decretos correspondientes; logró justificarse ante Pío IX escudándose aún en las obligaciones que le creaba su carácter de reina constitucional. Pero en adelante decidió prescindir de aquellos dos partidos para quedarse con el único que no le creaba conflictos con el Papa. Por nada del mundo quería Isabel II llegar a una ruptura con aquél: como, en alguna ocasión dijo, de forma terminante “prefería perder el trono a romper con Roma”. Ella, que en su adolescencia y juventud había sido víctima de una mala educación religiosa y unos confesores complacientes y nocivos, sólo hallaría paz para su alma y orientación adecuada a su conducta moral, cuando tuvo a su lado a un director espiritual rígido e insobornable, el Padre Claret, que era a su vez un condicional servidor del Pontífice. En esta situación Isabel II se aferró al único partido constitucional que no le planteaba conflictos con la Santa Sede, el partido moderado. La paz de su conciencia y de su vida doméstica, que le valdría el máximo galardón pontificio, la rosa de oro, le costaría el trono, porque esta conducta había impuesto de hecho, como ya hemos dicho, que dejase de encarnar el papel arbitral que la Constitución le imponía, para afiliarse, prácticamente, a un determinado partido. En la revolución de 1868 habían triunfado simultáneamente los ideales de libertad de pensamiento –libertad religiosa- y de plena libertad política traducidos en el texto constitucional con el reconocimiento de libertades de cultos y con el principio –ya presente en la Constitución de 1837- como lo había estado, de forma más teórica, en la de 1812 de soberanía nacional, al que se uniría ahora la universalidad del sufragio (por supuesto, masculino). A la soberanía nacional, encarnada en las Cortes elegidas por sufragio universal, quedaba supeditado el poder constituido, ya fuese monarquía o república. Tales fueron las claves esenciales del nuevo texto constitucional, junto al reconocimiento al resto de las libertades y derecho individuales: nada menos que 26 artículos –del 2 al 28-, al que se añade además, en el 29, la siguiente aclaración: “la enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente”. Para ello, debía añadirse, ante todo, la instauración de un civilismo que parecía contradecirse con el hecho de que hubieran sido una vez más las espadas –o los espadones- los decisivos para cortar el nudo gordiano –léase, los “obstáculos tradicionales”. Afortunadamente, el hombre del 68 había sido -por supuesto, más que Serrano, pese, a que fue este, a su vez, el héroe de la decisiva batalla de Alcolea- el General Prim. Y Prim no era un solo general político más, sino un general con auténtica capacidad de estadista. A penas triunfante la revolución, a penas instalado en Madrid, el gobierno provisional –que presidió Serrano, pero que orientó el propio Prim-, redactó este, el decreto del 6 de noviembre, que prohibía a los militares participar “en ninguna de las asociaciones o reuniones, más o menos públicas, impulsadas o dirigidas a la expresión de una idea o de un objeto político, sea el que fuese”, pues “lo que es lícito a los ciudadanos que no pueden ejercer en la oposición de los demás otra coacción que la de su pensamiento o su interés aislado, puede considerarse punible en los que tienen la influencia del mando o de la categoría en el elemento armado por el Estado para hacer respetar la ley a los que la desacatan o la olvidan”. La Constitución de 1869, promulgada el 6 de junio de este año, venía a romper, radicalmente, el difícil equilibrio mantenido, en la primera parte del reinado de Isabel II, entre los dos términos de la revolución liberal, tradición histórica y progreso. Pero ello daría lugar a una serie de enfrentamientos sucesivos a lo largo de lo que se ha llamado, no con demasiada exactitud “el sexenio democrático”. Sin duda, ninguno de los factores de quiebra fue más importante que el famoso artículo 21, que proclamaba la ya aludida libertad de cultos. Se hizo célebre el torneo oratorio mantenido, a cerca del tema, por Castelar y el canónigo Manterola. Desde la perspectiva de nuestro tiempo –la del Concilio Vaticano II, réplica al Concilio Vaticano I- es preciso reconocer que el auténtico espíritu cristiano estaba más de acuerdo con la posición de Castelar que con la de Manterola. Y también conviene recordar que lo había puesto de manifiesto, ya muchos años antes, en 1856, el joven Práxedes Mateo Sagasta, al afirmar la identificación de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, con el mensaje de Cristo. Pero en 1868, en tema de la llamada unión católica abriría camino a una ruptura, en el seno de la sociedad española, que, en su expresión extrema se traduciría en la tercera guerra carlista. En cuanto a la otra conquista revolucionaria, la universalidad del sufragio, pronto puso de manifiesto, su inadecuación a las estructuras profundas de una España que todavía arrastraba muchos caracteres de la antigua sociedad feudal o señorial. La capacidad para ejercer plenamente el derecho al sufragio, depende de dos condiciones: capacidad para informarse, y capacidad para emitir libremente el voto. La primera no era compatible con el alto nivel de analfabetismo de aquella España (un 70 por ciento) la segunda, a su vez, no lo era, por ejemplo, en las relaciones de efectiva dependencia de una amplia masa del bajo pueblo, eminentemente campesino, con respecto a los dueños de la tierra que cultivaban. Y precisamente por esas fechas, iba a poner de manifiesto ambos grupos, denunciándolos y luchando contra ellas, la primera Asociación Internacional de Trabajadores, introducida en España en 1870. Por los demás, Prim tenía muy clara la idea que para afianzar el nuevo Orden revolucionario, era preciso que, efectivamente, fuese un orden. De aquí su convicción, bien orientada, de que la monarquía –una monarquía democrática- era el mejor medio para fijar la conquista gloriosa”. Pero fracasó al olvidar que la monarquía sólo es posible allí donde existe una dinastía propia, estímulo y símbolo, a lo largo de los siglos de la evolución histórica. Al oponer sus famosos tres jamases a la dinastía histórica –en lugar de reducir esa exclusión a la persona que la encarnaba en 1868- liquidaba el éxito de su empresa: la instauración de la dinastía saboyana estuvo condenada, desde el principio, al fracaso. No sabemos cómo pudieron suceder las cosas, de haber vivido Prim. Pero, por último faltó Prim. Prim era, de hecho, del partido progresista; el partido progresista había sido el motor de la revolución; pero, apenas producida la muerte del Marqués de Castillejos, a consecuencia del atentado de la calle del Turco, su Partido se dividió entre dos parcialidades de rivalidad insuperable: la de los seguidores de Luis Zorrilla (radicales) y los seguidores de Sagasta (constitucionalitas) sin que se creara en ellos la mínima solidaridad necesaria para sostener al régimen. La lucha política entre ellos se redujo a la pretensión de prevalecer al adversario, aun a costa, de buscar aliados en los sectores adversos a su régimen: Ruiz Zorrilla los buscó entre los republicanos; Sagasta, entre los alfonsinos de Cánovas. Aún así, es preciso reconocer que el breve reinado de Amadeo fue la primera experiencia efectiva de una monarquía democrática en España. No hace mucho publiqué en nuestro Boletín las cartas en que regularmente informaba a su padre, Víctor Manuel II, de la marcha de la política en su país de adopción, al paso que le pedía consejo. La pulcritud con que ejerció su papel de Rey constitucional –de Rey de una monarquía democrática- es absolutamente intachable. Pero es que eran los partidos que daban vida a la monarquía, los que no cumplían las reglas: al paso que los súbditos del Rey jamás le tomaron en serio: los desaires, los desprecios que la pareja regia hubo de sufrir en Madrid, ya no de la aristocracia –que se mantuvo fiel a la dinastía legítima- sino de la burguesía y el bajo pueblo, que no supo apreciar el talante de sencillez auténticamente democrático, de don Amadeo y de doña Victoria, fueron innumerables. Pero lo que colmó el vaso fue la falta de consecuencia de los políticos que, por su parte, no se atenían a las normas constitucionales cuando estas afectaban a sus relaciones con el Rey. Tal fue la famosa cuestión artillera: al producirse un plante de los oficiales del arma, que se negaron a servir en el frente carlista bajo el mando del general Hidalgo, que había sido responsable, años atrás, de la muerte de los oficiales del Cuartel artillero de San Gil. Amadeo, como jefe supremo, se ofreció a Ruiz Zorrilla, presidente entonces del gobierno, para mediar en el pleito. Cuando ya había iniciado sus gestiones, y sin que le consultase o siquiera avisase de su nueva determinación, en el calor de un debate en las Cortes, Ruiz Zorrilla decidió suprimir de un plumazo el Arma de Artillería. Amadeo no soportó esta nueva afrenta, que entre otras cosas vulneraba uno de sus derechos constitucionales. Era la gota que colmaba el vaso: y el monarca renunció a la corona para él y sus sucesores. Rodeado del respeto póstumo de la clase política, abandonó el país con su familia. Las Cortes, sin otra alternativa que la República –recordemos que Ruiz Zorrilla, en las últimas elecciones, había procurado dejar fuera a sus opositores dentro del Régimen, para dejar solo, como oposición parlamentaria, a los republicanos- proclamaron, aquel 11 de febrero, la I República. La Constitución de 1869, siguió estando vigente durante los breves meses que tuvo de vida el nuevo Régimen. Aunque el directorio republicano había aceptado dar la forma federal a una nueva Constitución Republicana, según deseaba Pi y Margall, ese proyecto de Constitución no llegó nunca a puerto: precisamente los más ardientes seguidores de Pi rechazaron una Constitución impuesta de arriba abajo: según ellos, y según les había venido predicando el propio Pi, la República debió organizarse de abajo arriba, mediante la libre organización de cantones. Pi, incapaz de enfrentarse a sus propios adeptos, hubo de dimitir. Y el país se vio amenazado por un nuevo frente de guerra civil, el que trajo consigo la revolución cantonal, en la que, por añadidura, se mezclaron los ácratas de la I Internacional, fundiéndose así el federalismo anárquico de los cantonales y el anarquismo federal de los internacionales; lo que creó, en amplias zonas del país, sobre todo en Andalucía y en Levante, donde se hizo célebre el cantón de Cartagena, una situación absolutamente caótica, que solo beneficiaba al otro frente armado, el carlista. Puesto al frente del poder Castelar, tras una breve gestión sin horizontes de Nicolás Salmerón, el gran tribuno republicano obtuvo plenos poderes de las Cortes para poner fin a aquel caos. Por supuesto, acudió a los militares, y por lo pronto, restableció el arma de artillería. Su gestión fue eficaz, tanto en Andalucía como en los otros cantones de la meseta. La sangría revolucionaria fue contenida, y quedó solo en pie la resistencia de Cartagena. Pero cuando, reunidas de nuevas las Cortes, dio don Emilio cuenta de su acertada gestión, tropezó con el rechazo del sector republicano –mayoritario- que veía deshechos sus proyectos federalistas. Derrotada en las Cortes, fue un elemento ajeno a ellas, pero fundamental en esos momentos, el que puso fin a una situación que amenazaba con el retorno al caos. Tal fue el golpe de Estado de Pavía. Pavía encarnaba simplemente la oposición –respaldada sin duda por un amplio sector de la sociedad española- a asumir el riesgo de ver a España sumida en una alternativa entre el caos y el carlismo. Pero Pavía no ambicionaba el poder. Se limitó a emplazar a los jefes de Partido para que –excluidos, eso sí, los federales- elaborasen un gobierno de concentración que, cerradas temporalmente las Cortes, atendiesen a los problemas urgentes -dos guerras abiertas- que angustiaban al país. Surgió así lo que podríamos calificar como la vuelta al frente amplio de 1869; para mayor movilidad, el Gobierno que efectivamente se formó, estaba presidido como, en aquella fecha, por el general Serrano. Pero sí el “frente amplio” de 1869 había desembocado en la monarquía de Amadeo, el frente amplio de 1874, tras la experiencia fallida de aquella monarquía exótica, y el desastre de la República, solo podía tener una salida: la restauración –excluida la Reina- en la persona de su hijo, el príncipe Alfonso, en el que había abdicado sus derechos en 1870. Tal era la solución acertada –y madurada prudentemente- por Cánovas del Castillo. En el curso de un año, la labor de Cánovas se centró en un esfuerzo proselitista que daría frutos perfectamente maduros a finales de aquel año. El proyecto de Cánovas –adelantémoslo- no era, ni mucho menos, una vuelta pura y simple a lo que fracasó en 1868, esto es, el moderantismo convertido en pura reacción. La solución canovista, no era, pues, como hubiera dicho Maistre una “revolución al contrario”, sino lo contrario de una revolución. Frente al rupturismo tajante de 1869, él basaba el régimen que deseaba implantar en un transaccionismo constructivo que apuntaba, no a la imposición de uno de los términos dialécticos del ciclo revolucionario liberal (tradición histórica y progreso) sino a una síntesis lograda entre ambos. Ya el famosos manifiesto de Sandhurst, -en realidad una carta en la que el príncipe Alfonso, cadete en esa Academia militar, agradecía a sus partidarios las múltiples felicitaciones recibidas con motivo de su cumpleaños-, definía a la perfección ese ideal transaccionista; en su párrafo más sustantivo decía: “Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten, sobre todas las cuestiones que resolver, un príncipe leal y un pueblo libre. Sea lo que quiera mi suerte, no dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre de siglo verdaderamente liberal”. Se explica –habida cuenta de la lamentable experiencia isabelina- la expectación que esta esencial afirmación del manifiesto despertó en la sociedad española. Se ha hecho célebre la frase de Pérez Galdós “¿Liberal y católico? ¡Pero si el Papa ha dicho que el liberalismo es pecado! ¡ Cómo no sea que el príncipe Alfonso haya descubierto el secreto para introducir el alma de Pío IX en el cuerpo de Espartero!”. Y sin embargo, en el logro de esa conjunción, o conciliación, reside el mayor éxito –el máximo logro- de la empresa canovista, que alguna vez he definido como una empresa política de paz. Hubo, precisamente en el momento inicial del régimen, otra contradicción con lo que, asímismo, era empeño esencial de Cánovas, esto es, que el nuevo régimen fuese un régimen civilista: que los cambios en el poder no fuesen siempre consecuencia de un pronunciamiento, como ocurrió invariablemente bajo Isabel II, en lo que Pavón llamó “el régimen político de los generales”. Fue precisamente un general canovista, Martínez Campos, quién, contradiciendo la voluntad de su jefe político, se adelantó, aprovechando una coyuntura favorable, a proclamar al Rey al frente de una brigada – la brigada Dabán-. Pero el hecho de que al conjuro de esa proclamación de Sagunto todos los jefes militares –con mando en la guerra o con mando territorial- se sumaran al pronunciamiento, respaldados en pleno por los elementos civiles, era, de por sí, una demostración de que la paciente labor proselitista de Cánovas daba sus frutos. Andando el tiempo, y en plenas Cortes, Canovas hubo de poner los puntos sobre las ies replicando a Martínez Campos, que se arrogaba el logro de la Restauración. “¿Es serio –dijo Cánovas, entonces-, cuando se trata de un hecho tan grande como la restauración de una monarquía, pretender que todo se ha hecho al levantar dos batallones sin disparar un solo tiro?. “Los movimientos del país, que lo condujeron a aquella solución salvadora, necesitaron en un instante dado de dirección. Que ellos existían, que nosotros no los creamos de ninguna manera, es verdad, pero es evidente que hubo un instante en que necesitaron una organización, pues bien: esa organización, confiada a mí por Su Majestad la Reina madre y por su augusto hijo, y ya desde entonces bajo su propia firma, esa organización la hice yo y la llevé adelante, que ya en el punto en que la llevé, cualquiera, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, la habría realizado”. En cualquier caso, el “golpe” de Martínez Campos –expresamente desautorizado por Cánovas- puso el poder en manos de este último, que inmediatamente recibió la ratificación en el gobierno por parte del propio Rey, aún en París. Martínez Campos no obtuvo de Canovas, una entrada triunfal en Madrid, que él deseaba, pero que Canovas reservó al Rey; ni un puesto en el Gobierno que inmediatamente formó don Antonio. En cuanto a Serrano, que detectaba el poder al producirse el acto de Sagunto, simplemente hubo de abandonar el mando y el país. La Restauración era ya un hecho. “No hay posibilidades de gobierno –declararía Canovas en ocasión memorable- sin transacciones justas, lícitas, honradas e inteligentes”. Ese transaccionismo –eclecticismo lo llamarían algunos, término que no rechazaba Canovasdaría fruto en la Constitución de 1876, situada a medias entre la moderada de 1845 y la progresista de 1869. Lógicamente, para que la aspiración transaccionista de Cánovas se abriese camino, ante todo hubo de tender la mano a los hombres del sexenio. Montero Ríos aceptó la invitación; Ruiz Zorrilla, convertido en fanático republicano, prefirió exiliarse. Pero el elemento del sexenio que resultó decisivo para la obra de Cánovas, fue Sagasta, el antiguo lugarteniente de Prim. En cuanto a los sectores inconciliables, Cánovas les plantó gallardamente cara; a los neocatólicos que intentaron “condicionar” el régimen; a los moderados isabelinos, que simplemente querían volver a lo de antes; a los radicales convertidos en republicanos. En cuanto a Castelar, se limitó, en principio, a observar y orientar a la izquierda que había entrado en el sistema, y cuando se convenció del éxito de la obra canovista, dio paso a un posibilismo que fue esencial para el afianzamiento del régimen. La Constitución de 1876, que se elaboró al mismo tiempo que el esfuerzo de los militares, devueltos a su oficio propio, ponían fin a la guerra carlista y lograban clausurar al fin –por desgracia, solo provisionalmente- la insurrección cubana, no fue exactamente una Constitución de consenso, pero se pareció mucho a esto último. Para empezar, pese a que Cánovas no era partidario del sufragio universal, las Cortes Constituyentes todavía fueron elegidas con arreglo a la norma vigente –la del progresismo del 69- y para no contradecirse consigo mismo, el propio Cánovas se alejó del poder por breve tiempo, dando paso a un Gabinete presidido por un incondicional de Prim, y por cierto general como él, Jovellar, que una vez cumplida su misión, dimitió para cooperar activamente al fin de la guerra peninsular. La nueva Constitución, promulgada en 30 junio de 1876, reflejó el eclecticismo –el transaccionismo- de Cánovas, precisamente en los artículos que habían resultado más conflictivos en la constitución del 69. Y así, el verdadero debate durante la elaboración del texto se produjo en torno al famoso artículo 21, -ahora, artículo 11- relativo a la cuestión religiosa. ¿Unidad católica? ¿Libertad de cultos? Es aquí donde Cánovas logra arbitrar términos de equilibrio, estableciendo, por un lado, la religión católica oficial del Estado, pero dando paso, por otro, a la “tolerancia de cultos”, que suponía, en realidad, un asintimiento a esa libertad. De hecho, el famoso artículo supuso una victoria liberal sobre las posiciones integristas, de aquí que durante muchos años siguiera siendo motivo de indignada recusación por parte de los elementos sociales más reaccionarios. Sólo con la llegada al solio pontificio de León XIII comenzó a suavizarse la situación. En cuanto al otro punto conflictivo –el titular de la soberanía- en la Constitución de 1876 se vuelve a la fórmula de dos poderes soberanos: es el principio de la cosoberanía. En que, por cierto, Cánovas vuelve a apelar a la llamada “Constitución histórica”. Invocando toda la historia de España –decía Cánovas, recordando el caos en que naufragó la I República-: creí entonces, creo ahora, que, desechadas como estaban por movimientos de fuerzas sucesivas, todas nuestras Constituciones escritas, a la luz de la historia y a la luz de la realidad presente, solo quedaban intactos en España dos principios: el principio monárquico, el principio hereditario, profesado profunda, sinceramente, a mi juicio, por la inmensa mayoría de los españoles, y de otra parte, la institución secular de las Cortes”. La afirmación de Cánovas supone “preexistencia de dos instituciones, la Monarquía y las Cortes, al documento escrito, que es obra de su voluntad. Cánovas exige, pues, que los poderes de la institución monárquica queden al margen de la deliberación constituyente. Esta es la esencial diferencia de principio con la monarquía democrática de 1869: aquella era la forma de gobierno que la nación adoptaba al aprobar la Constitución en uso de su soberanía “esta preexiste a la Constitución y las Cortes no pueden discutirla ni rotarla”. Por lo demás, la Constitución de 1876, recoge, prácticamente, todo el cuadro de derechos individuales incluidos en la del 69. Con una salvedad, en lo relativo a la universalidad del sufragio. Pero, dado que era este uno de los derechos indiscutibles para Sagasta –como para Castelar- separa la ley electoral del texto de la Constitución, previendo su modificación, que llegaría cuando los sagastinos (llamados constitucionalistas primero, fusionistas luego y finalmente liberales) alcanzasen el poder. La ley aprobada en 1876 sigue siendo censitaria, pero con una ampliación del sufragio a favor de intelectuales y hombres de profesiones liberales, es una “ley de capacidades”, que responde a lo que antes apuntábamos: el sufragio solo puede ser sincero si el que lo emite tiene capacidad para informarse –un mínimo nivel de cultura- y para emitir su voto libremente –un mínimo nivel económico-. Hay que añadir –y ello es importante- que la tabla de derechos individuales precisaba en la Constitución de Cánovas para cada uno de ellos una ley especial: lo cual suponía un nuevo vínculo de compromiso y transacción con los sagastinos, que podían poner su acento ideológico en esas futuras leyes, esto es, aquellas que no hubiesen sido todavía tramitadas cuando, previsiblemente, ocupasen el poder. Es lo que ocurrió con la libertad de expresión -por tanto de cátedra-, que en los inicios de la restauración había sido anulada de hecho por una ley del reaccionario ministro Orovio: lo cual daría lugar, como es sabido, a la renuncia a sus cátedras por parte de un buen número de profesores, que fundaron, como réplica la Institución Libre de Enseñanza. En realidad, según subrayó Fernández Almagro, el espíritu de esa ley estaba en abierta contradicción con el liberalismo sincero que siempre procesó Cánovas: se trató simplemente, en los momentos en que iniciaba sus pasos la restauración, de una mano tendida a la extrema derecha que aún estaba batiéndose entonces en los campos de batalla; pero de hecho esa ley –la ley de Orovio- quedó obsoleta al promulgarse la Constitución, y definitivamente desplazada por la nueva ley que el partido de Sagasta hizo aprobar, según las previsiones y el acuerdo con el propio Cánovas, cuando aquél llegó al poder en 1881: lo cual permitió que los catedráticos de la Institución se restituyesen a sus cátedras, sin dejar de animar la obra que ellos mismos habían creado al margen de la universidad oficial. El Estado definido en la constitución canovista tiene sin duda –pero lo mismo ocurría en la constitución de 1869-, un acentuado carácter centralista; ello se entiende habida cuenta de la reciente experiencia vivida en la desastrosa revolución cantonal. Sin embargo conviene añadir que en lo relativo al foralismo vasco –con el que chocaba la exigencia de Cánovas de que las provincias vascas participasen, como el resto de la provincias españolas, en el servicio militar y en la contribución económica, con la integridad de los sacrosantos fueros, no puede decirse que la Real Orden de 10 de mayo de 1877 fuese simplemente un castigo impuesto por Cánovas a unas provincias rebeldes. La Real Orden responde a una laboriosa negociación con el sector vasco que se avino a negociar, el de los transigentes vizcaínos que dirigían la nueva administración provincial, bajo cuyos auspicios se establecería en Vizcaya el sistema de conciertos económicos que se inició en 1878: conciertos que establecían, junto con otras peculiaridades administrativas de menor índole, un régimen privilegiado, privilegiado en cuanto especial y muy favorable; un régimen que en el resto de la nación nadie tenía, salvo el muy parecido establecido para Navarra desde la ley de 16 de agosto de 1841 (Tomás y Valiente). Así pues, entre 1877 y 1878, superadas las guerras civiles y concordados los conflictos ideológicos, la pacificación fue un hecho. Conviene añadir que para el éxito de la empresa canovista, fue esencial la persona del Rey. Alfonso XII fue, políticamente, la antitesis de su madre Isabel II. Formado en ambientes internacionales, que iban desde la democracia pura de Suiza al régimen patriarcal de Francisco José y al estricto parlamentarismo británico, su comprensión y lealtad para con Cánovas y su obra, resultaron ejemplares: incluso contribuyó al éxito del constitucionalismo canovista cuando, contra la voluntad de Cánovas, llamó al poder a la oposición sagastina, que llevaba cinco años esperando su oportunidad: porque con ello demostró que los “obstáculos tradicionales” habían desaparecido, iniciando el turnismo que luego quedaría regulado en el famoso pacto del Pardo, le caracterizó una generosidad abierta, volcada en el amor a su pueblo –que le hallaría siempre junto a él, a la hora de la desgracia o del sufrimiento: entre los afectados por los terremotos e inundaciones del sureste levantino; entre los apestados de Aranjuez. Y el pueblo le comprendía y le correspondía apasionadamente. Cumplió por otra parte a la perfección el modelo de “Rey soldado”, en el que siempre pensó Cánovas, por que ya de por sí ello suponía la neutralización del militarismo que nunca había sido posible bajo el cetro de Isabel II. En él quedó plasmada, bajo el apelativo de “el pacificador”, la obra del gran estadista que tuvo siempre a su lado. La definitiva articulación del sistema –mediante el turno pacífico en el poder- quedaría ultimada en un momento crítico para la monarquía: la muerte de Alfonso XII en Noviembre de 1885. Fue ahora el propio Cánovas quien dio el paso definitivo, aconsejando a la reina viuda, doña Maria Cristina de Asburgo –ya Regente según la constitución- que llamase al poder a la oposición, esto es, a los fusionistas de Sagasta. Tal fue el origen del llamado pacto del Pardo en el que los dos lideres políticos, Cánovas y Sagasta decidieron sucederse en el poder pacíficamente: en lo sucesivo, sólo el desgaste normal en una situación política prolongada, o la pérdida de mayoría en el parlamento, o el desacuerdo radical con las minorías, podrían decidir el cambio facilitado por los resortes que la constitución ponía al servicio de la corona. Pero el llamado “pacto del Pardo”, no es, simplemente la definitiva programación del turno en el poder entre derecha e izquierda; va mucho más allá. Es el reverso –o el correctivo- de lo que en tiempos de Amadeo había supuesto la incompatibilidad que enfrentó fatalmente a las dos columnas en que su precario régimen se apoyaba (la de los constitucionalistas de Sagasta y la de los radicales de Ruiz Zorrilla), y que acabaría con la misma monarquía fundada por Prim. Porque, ante todo, el pacto de El Pardo articula un compromiso de solidaridad básica entre los dos grandes partidos, que se expresa en una lealtad inquebrantable a la corona y en la decisión de formar un “frente común” en caso de un asalto al régimen, bien desde una ultraderecha siempre proclive a reabrir la guerra civil, bien desde una izquierda marginal y revolucionaria, que todavía soñaba con el pronunciamiento. Y los dos partidos tendrían desde ese momento, como objetivo político, integrar en el régimen aquellas fuerzas políticas que en 1875 habían quedado al margen de la restauración. Cánovas lo consiguió con la ultraderecha de Pidal y Mon, ya en la fase final del reinado de Alfonso XII; Sagasta, con el asentimiento de Castelar a la colaboración de sus posibilistas” con el régimen, cuando éste, gracias a Sagasta adoptó el sufragio universal y aprobó la ley del jurado y la de asociaciones. Con todos los tropiezos conflictivos que el régimen atravesaría a partir de la crisis de fin de siglo, es el hecho que la constitución de 1876 –una constitución basada en el espíritu de tolerancia y transacción que animaba a su creadorprolongó su vida hasta 1931. El rupturismo de la de 1869 no dio a la Constitución de este año más que un sexenio de vida turbulenta. El consenso en que se basó la de 1876 prolongó, en cambio, la vida de la constitución de Cánovas a lo largo de 55 años, salvo el paréntesis de la dictadura primoriverista. Un contraste, en definitiva, digno de reflexión.