Manifiesto

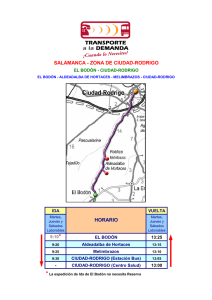

Anuncio