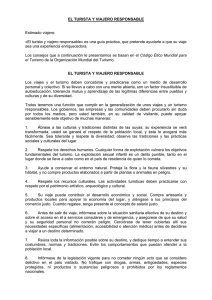

Cuando la noche obliga

Anuncio