Canta Irlanda

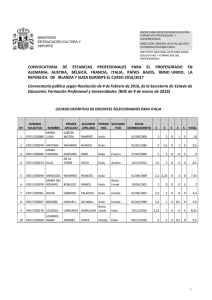

Anuncio