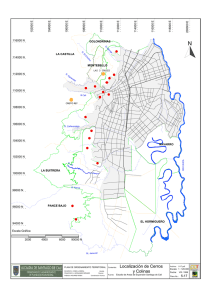

El libro de Lloreda - Inicio

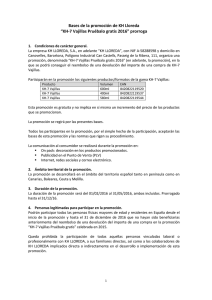

Anuncio