Español - Nutrición Hospitalaria

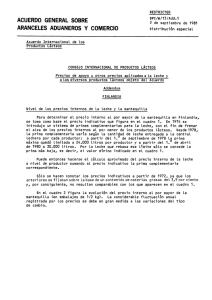

Anuncio