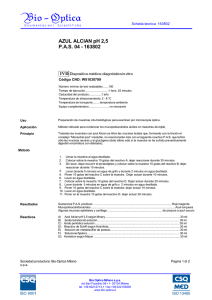

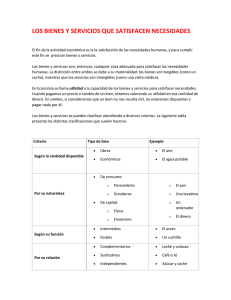

Avispa

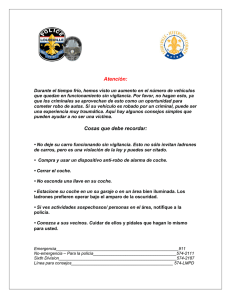

Anuncio