La monja sangrienta y otros relatos

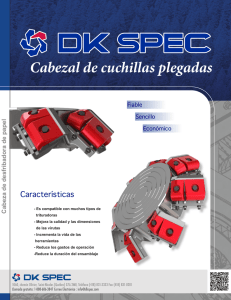

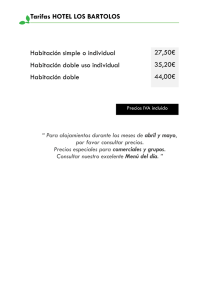

Anuncio