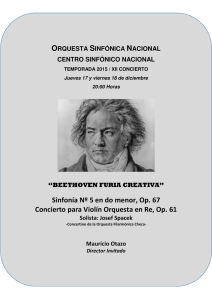

Muerte de un violinista

Anuncio