La estrella del Capitan Chimist - Pio Baroja

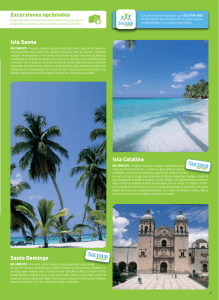

Anuncio