Conquista y colonización 2015 - Preuniversitario| Ciudad de San

Anuncio

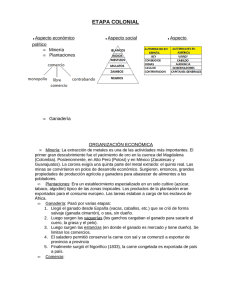

CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA LA CONQUISTA es un largo proceso que no está totalmente concluido; la exterminación de poblaciones indígenas y la expropiación de comunidades indígenas expulsadas de sus tierras continúan realizándose. 1-Averigüe en qué lugares de América ocurren hoy estos hechos. Cite ejemplos e informe brevemente. LA COLONIZACIÓN en el aspecto político, el sometimiento a las metrópolis europeas, terminó cuando las poblaciones americanas lograron su independencia. Para entender estos procesos de colonización y conquista debe tenerse en cuenta la situación de Europa y de América: EUROPA OCCIDENTAL vivía, en la Época Moderna, un proceso de transición. Se debilitaba el sistema de producción feudal y se desarrollaba el comercio. Desde el siglo XVI al XVIII los Estados europeos se expanden fuera de Europa. Se llama “Imperio” a estas construcciones, tendidas sobre los océanos Atlántico, Pacífico e Indico. De hecho en el siglo XVI sólo había dos Imperios, los Imperios de España y Portugal. Los reinos europeos presentaban grados variables de desarrollo económico y social. Así se explican muchas diferencias importantes en las sociedades coloniales americanas. AMÉRICA presentaba en la misma época diversidad de estructuras indígenas: A) Poblaciones indígenas sedentarias con agricultura relativamente avanzada, factor que posibilitaba grandes concentraciones demográficas. Así vivían mayas, aztecas e incas en territorios de México, Centroamérica y en la región Andina. En estas zonas, la colonización se apoyó esencialmente en la explotación de las comunidades indígenas. B) El resto del continente estaba ocupado por poblaciones indígenas dispersas de cazadores, pescadores y recolectores, que en ciertos casos disponían de una agricultura incipiente. En estas circunstancias, la conquista se caracterizó por la expulsión y la destrucción del indio. Cuando no podían someterlo al trabajo, “el mejor indio era el indio muerto”, (frase que se atribuye al colono inglés que se impone en el norte del continente): - En zonas donde era posible establecer plantaciones tropicales o explotar minas de oro (Brasil, Antillas, Sur de Estados Unidos), habiendo exterminado al indígena, el europeo recurrió al trabajo esclavo de africanos capturados y comercializados en América. -Otras regiones, consideradas al principio “sin ningún provecho”, fueron ocupadas más tardíamente por europeos y sus descendientes llamados “criollos”. Esto es lo que ocurrió en la región pampeana y Banda Oriental en el Río de la Plata, etc. 2) ¿Qué episodio de conquista evocamos el 11 de abril en Uruguay? 1 3) Elegir y presentar información sobre un aspecto de la cultura inca, maya o azteca. ------------EL REGIMEN POLÍTICO COLONIAL ESPAÑOL En el siglo XVI todo el gobierno estaba centrado en el Rey. El administraba las posesiones americanas por intermedio de las corporaciones y funcionarios que designaba. Algunas autoridades residían en la metrópoli, como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación; otras residían en las colonias, los virreyes, capitanes generales, gobernadores, reales audiencias, cabildos, etc. LA ECONOMÍA COLONIAL La jerarquización de la sociedad colonial se basaba en un sistema de explotación económica muy controlado por la metrópoli y complementario de las prácticas mercantilistas desarrolladas por las monarquías europeas. La colonización consistió esencialmente en la constitución de sistemas productivos complementarios destinados a suministrar al mercado europeo metales preciosos y productos tropicales. El comercio europeo lograba así disponer de más moneda, alimentos y materias primas. Alrededor de los núcleos productivos exportadores, (minas y plantaciones), se articularon enseguida otras zonas productivas subsidiarias (por ejemplo las zonas de ganadería o de agricultura de subsistencia). Este proceso económico tuvo como consecuencia la dependencia colonial, agravada por impuestos considerables en provecho de la metrópoli. 4) ¿Por qué esta complementariedad con Europa genera la dependencia económica en América-? Minería La mayor acumulación de riquezas se originó en la explotación de metales preciosos. La minería exigía grandes capitales. Por este motivo surgieron diversas formas de asociación entre empresarios mineros; pero la forma más frecuente de financiamiento vino de préstamos otorgados por los grandes comerciantes de México y Lima. El capital comercial obtuvo, de esta manera, los mayores beneficios. La minería fue el sector en el cual la tecnología empleada puede calificarse como la más avanzada. Por ejemplo el procedimiento de amalgama, los molinos hidráulicos, etc., configuraban a los centros mineros como verdaderas industrias de la época. Con el correr del tiempo, especialmente en Potosí se empobrecen los filones. Los dueños de las minas piden adelantos a los comerciantes e imponen un ritmo cada vez más despiadado a la explotación del trabajo para mantener el nivel de rentabilidad. Las condiciones de trabajo en la minería fue el factor principal del derrumbamiento demográfico indígena de fines del siglo XVII. La región de mayor explotación minera fue Méjico. La capital de este virreinato estaba densamente poblada y se destacaba por el lujo en que vivían los sectores privilegiados; gozando además de títulos de nobleza. 2 5) Aportar información sobre las condiciones actuales del trabajo minero en América Latina. 6) ¿Qué efectos tuvo la llegada de oro y plata americanos al mercado europeo? La tierra La política agraria colonial obedecía a ciertos principios básicos: La Corona española consideraba que, por derecho de conquista, tenía el señorío sobre la totalidad de las tierras: la única manera legal de obtenerlas era mediante una “merced”, concedida al colono en nombre del rey. La tierra se distribuía como estímulo para impulsar la conquista y la colonización. Con el tiempo comenzó a admitirse que la ocupación prolongada creaba derechos. Se permitía legalizar a posteriori la posesión de tierras usurpadas,(realengas o indígenas) , a través del pago de una suma a la Corona (“composición de tierras”). Los pueblos de indios debían disponer de tierras suficientes para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y el pago de los tributos. Los mestizos, de hecho, no accedían a la posesión de tierras. Padecían formas de subocupación urbana o, más frecuentemente, vivían en asentamientos rurales precarios. Desde el inicio de la conquista, la Corona y los colonos explotaron a los pueblos indígenas cobrando tributos sobre lo que producían. Simultáneamente los colonos comenzaron la expropiación y el acaparamiento de tierras por ocupación. En el siglo XVII, la catástrofe demográfica indígena y el descenso de la producción minera estimularon el desarrollo de grandes haciendas (propiedad privada de la tierra). Estos terratenientes defendían la institución del mayorazgo, ordenanza que mantenía la posesión indivisa de un bien familiar a favor del hijo mayor La Iglesia también, sobre todo a través de las órdenes religiosas, cumplió un papel fundamental en la formación de latifundios. Las donaciones piadosas, las compras y usurpaciones, le permitieron acumular la mayor fortuna del mundo colonial. Debido a los factores considerados, la característica fundamental de la explotación agraria fue la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos privilegiados. 7) ¿Qué cambios introdujo la conquista española en la relación del indio con la tierra? 8)-¿Qué significa latifundio y qué problemas económicos genera? 9)-¿Cuáles son sus efectos sociales? --------------------------------------¿CÓMO ORGANIZÓ ESPAÑA LA EXPLOTACIÓN DE AMÉRICA? El desarrollo de la producción agrícola fue necesario para el abastecimiento de los centros mineros y de las ciudades. A tales efectos los Reyes admitieron que se distribuyeran los pueblos indígenas y sus tierras entre los colonos. Estas formas de trabajo indígena se denominan encomiendas y corregimientos. 3 Más tarde se organiza la hacienda, con tierras expropiadas al indio por el colono. No utiliza el trabajo comunitario indígena. Aplica en forma individual, el régimen llamado “repartimiento” de indígenas, le pagan, pero no es libre de irse a voluntad. En realidad no da lugar al asalariado rural: se retribuye el trabajo en especie, se entrega un lote de tierra a cambio de trabajo, o induce al crónico endeudamiento del trabajador. Esta forma de explotación desarrolló el latifundio en toda Hispanoamérica y en general mantiene su vigencia. En las zonas tropicales, en grandes extensiones de tierras, se organizan las plantaciones. El sistema necesita abundante mano de obra y recurre al esclavo. En Hispanoamérica, al contrario de lo que ocurrió en otras colonias, no se dio una reproducción vegetativa de la población esclava. Su renovación dependió de la trata africana, comercio lucrativo de personas. Se desarrolló del siglo XVI al XIX. Fue responsable por el traslado de nueve millones y medio de africanos a América (cifra que no incluye los muertos en el proceso de captura ni durante el traslado). La plantación produce para la exportación cacao, tabaco, algodón, caña de azúcar, etc. En este último caso el establecimiento cuenta con el ingenio, donde se industrializa el azúcar. Su aceptación en Europa como condimento indispensable, le dio extraordinario desarrollo. Ejemplos de esta explotación lo encontramos en Cuba (española) y en San Salvador de Bahía (portuguesa). 10) ¿Qué diferencias se plantean entre las haciendas y las plantaciones? La ganadería vacuna, ovina y mular, fue practicada en una forma extraordinariamente extensiva, promoviendo así también el latifundio. Su aprovechamiento se limitó a la carne, los cueros, la lana y el uso de bestias de carga. En las llanuras básicamente pobladas por ganado, se desarrolló una forma de vida particular: la del “llanero” venezolano y la del “gaucho” platense y riograndense. En la Banda Oriental, la introducción y reproducción de ganado dio lugar a una riqueza que, progresivamente, estimuló su colonización. La fundación de Montevideo, a comienzos del siglo XVIII, tuvo dos objetivos: plaza fuerte, para defender estas tierras del avance portugués y Apostadero Naval, para defender el poder marítimo de España en el frente atlántico. La Corona ofreció a sus osados pobladores el título de “Don”, solares en la ciudad, chacras y “suertes de estancia” como compensación. . 11)-Aportar información sobre la explotación ganadera en la Banda Oriental en el siglo XVIII. 12) ¿Cómo vivía el gaucho? ------------En las ciudades predominaba la actividad comercial; su importancia dependía de la cercanía de puertos habilitados para el tráfico con España. Se instalaron talleres para la elaboración de manufacturas. Estos “obrajes” competían con la producción artesanal indígena; uno y otro sufrieron los efectos del monopolio y del ingreso de productos elaborados en Europa. Así ocurrió con los tejidos de Alto Perú y el norte de la actual Argentina, cuando se abrió el puerto de Buenos Aires al comercio con España. 4 La economía en toda Hispanoamérica fue evolucionando hacia una mayor dependencia del mercado mundial, como proveedora de materia prima y alimento, rasgo esencial del capitalismo en su etapa de acumulación. 13) Presentar información sobre una construcción del Montevideo colonial que aún exista. BIBLIOGRAFÍA: Konetzke, Richard: “América Latina II. La época colonial”. Edit. Siglo XXI; México, 1981. Santana Cardoso, Ciro y Perez Briñoli, Héctor: “Historia económica de América Latina”. Editorial Crítica; España; 1979. Santana Cardoso, Ciro: “Sobre los modos de producción coloniales de América”. Cuadernos de pasado y presente N° 40. México, 1984. --------------- SOCIEDAD COLONIAL: PRIVILEGIOS Y EXPLOTACIÓN La población colonial estaba integrada por españoles, criollos, indígenas americanos y africanos. Las mezclas dieron lugar al reconocimiento de tres tipos: los mestizos (blancos e indios), mulatos (blancos y negros) y los zambos (indios y negros). El sistema colonial los organizó en castas. Ell objetivo de la conquista y colonización fue obtener oro y plata. Los mecanismos que utilizó para lograrlo fueron los impuestos y el control del comercio. Ambos dependían de la producción y el trabajo de los pueblos sometidos. Los españoles eran los privilegiados con títulos y cargos. Gobernaban y administraban la colonia, basándose en las ordenanzas reales que no siempre cumplían, dando prioridad a sus beneficios personales. Pronto llegaron a obtener la posesión de tierras y luego su propiedad. Otros llegaban para hacer negocios, monopolizando el comercio en las principales ciudades y puertos de América. Los criollos (descendientes de españoles nacidos en América) pudieron prosperar en las actividades que el régimen económico impuesto les brindaba: explotación de minas, tierras, indios y esclavos. Pero aún obteniendo riqueza y teniendo intereses para defender, estaban excluidos de la participación en el gobierno y administración colonial. Sólo podían integrar los cabildos, instituciones creadas para la administración de cada ciudad: bienes comunales, policía, higiene, milicias, enseñanza primaria, abasto de la ciudad, fijación de precios y en algunos casos justicia. Los indígenas fueron sometidos a trabajo obligatorio desde la conquista: En la primera etapa fueron sometidos a esclavitud. Las Leyes Nuevas de 1542 establecieron que eran súbditos libres que debían ser evangelizados. Destacaron el valor educativo del trabajo y con este 5 argumento se estableció su obligatoriedad. Crearon el régimen llamado encomienda: el colono debía cuidar y evangelizar grupos o pueblos de indios en sus tierras y a cambio recibía su tributo en productos o en trabajo. Los Reyes de España, en conocimiento de los abusos cometidos por los encomenderos, decidieron sustituirlos por los corregimientos o reducciones. Los pueblos indígenas mantenían la propiedad comunal de la tierra para siembra y pastura. Al frente de cada reducción había un cabildo indígena, que con el cacique de la tribu se encargaban de la administración. La educación religiosa correspondía al “cura doctrinero”. Para administrar y recaudar el tributo de los indios se nombraba un funcionario del Rey, el corregidor. Esta organización tenía el carácter de institución estatal. Las intenciones de la Corona fueron defraudadas nuevamente. Los corregidores cobraban varias veces el tributo anual establecido y además monopolizaban el comercio de las reducciones. Los indios fueron obligados a comprar objetos innecesarios o de calidad inferior a altos precios. Las listas de artículos vendidos a los indios peruanos en el siglo XVIII son muy ilustrativas: terciopelo, seda, encajes, navajas de afeitar, papel de carta, libros, peines, barajas, etc. Se sumaban los abusos cometidos por los curas, quienes exigían de los indios contribuciones elevadas y servicios. Las misiones eran reducciones organizadas y dirigidas por congregaciones religiosas. La Iglesia participó como privilegiada en la implantación colonial. La Compañía de Jesús desarrolló su labor en diversas regiones de América. Fundó misiones en el Orinoco (Venezuela), el Marañón (Ecuador), Mojos y Chiquitos (Bolivia), Tucumán, Paraguay, Río de la Plata, etc. Se basaban en un profundo disciplinamiento de los indígenas: les enseñaban a obedecer. El gobierno de cada misión estaba a cargo de dos sacerdotes residentes en ella; uno atendía la parte administrativa y era el jefe superior de la misión; el otro se encargaba de organizar la instrucción religiosa y civil de los indios. El régimen económico de las misiones se basaba en dos principios: la obligación de trabajar y la comunidad de bienes. Una vez satisfechas las necesidades locales se remitía el remanente de la producción, consistente en ganado, yerba, algodón, madera, tejidos, etc., a los agentes laicos de la compañía, radicados en Asunción, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. Lo vendían o permutaban por artículos de mayor necesidad. Este rol en el intercambio les da a los jesuitas poder sobre las masas indígenas. En definitiva, la compañía llegó a reunir y administrar importantes capitales, basándose en la apropiación del excedente del trabajo indígena. Por sus conocimientos y experiencia acumulada, las misiones jesuíticas lograban aumentar la productividad, provocando resistencias en los propietarios de haciendas. Estos colonos promovieron la disolución de las misiones jesuíticas. Paralelamente a todas estas acciones ejercidas sobre los pueblos indígenas, se crearon otras formas de explotación del trabajo indígena de manera 6 individual: Desde el siglo XVI existió una tendencia contrapuesta basada en el principio de que los indios, por nacimiento y naturaleza, son hombres libres, y como tales reconocidos por el Papa y el Rey; por lo tanto, no se los podía obligar a trabajar. En consecuencia el indígena debía acceder voluntariamente a trabajar a cambio de una remuneración. Para los historiadores, resulta sorprendente el planteo ya que en Europa, en la misma época, el trabajo asalariado era excepcional. En América, la legislación colonial procuró conciliar la libertad del indio con la necesidad de movilizar su fuerza laboral. Se comprobó reiteradamente que los indios no querían trabajar por un salario, en el horario requerido y por períodos prolongados. Con trabajar doce o quince días, les alcanzaba para pagar el tributo de todo el año; para su sustento les bastaba con trabajar anualmente cuarenta días en sus propias tierras. Satisfechos con este consumo, nada los estimulaba para trabajar más. Con vistas a utilizar esa fuerza laboral inactiva, se generalizó la costumbre de hacer que todos los días se presentara una cantidad de indios en la plaza mayor de las ciudades, donde los españoles que necesitaban mano de obra los podían contratar por un salario fijo. Este sistema denominado repartimiento (“mita” en Perú y “cuatequil” en México), llevó a que se distribuyera a los indios contra su voluntad. Se lo utilizó en las minas, en los obrajes y en las haciendas. El pago de salarios era una ficción. El trabajo minero era el peor. En el Alto Perú, existían las minas de Plata de Potosí; participaban en ellas 139 pueblos. La labor de los indios comprendía cuatro meses alternados durante el año. En los periodos de descanso “podían” legalmente retornar a sus poblados, pero la distancia y el tiempo insumido por el traslado solían dificultar su realización. Las condiciones de trabajo, la escasa alimentación y los castigos corporales terminaban por aniquilar al indígena. Generó un altísimo nivel de mortandad. Las estimaciones varían. A modo de ejemplo, el historiador Jorge Abelardo Ramos, en su obra “Historia de la nación Latinoamericana”, editada en Argentina en 1968 cita: “En México había en 1532, 16.871.408 habitantes; en 1568, 2.649.573; en 1608, 1.069.255.” Como los indios se fugaban, se organizaban expediciones para cazarlos. Dice el historiador Picón Salas en su obra “De la conquista a la Independencia”, editada en Méjico, en 1965: “Considerado vasallo libre por las burlescas ordenanzas del Rey en España, y bestia de trabajo por los españoles en América, humillado, exprimido, vejado y castigado hasta la desesperación, muchos hijos de Moctezuma o Atahualpa bebían al fin unos sorbos de yuca amarga para liberarse por la muerte del yugo español”. Los repartimientos de indios se impusieron hasta el término del período colonial. Así se explica que en 1780, una formidable sublevación encabezada por Tupac Amaru, puso de pie a decenas de miles de indios peruanos. 14-Busque y resuma las características de la revolución liderada por Tupac Amaru. 15-¿Quién es Rigoberta Menchú? Inmigración forzada y esclavitud: Hasta fines del siglo XVI el suministro de esclavos africanos a las colonias españolas de América se realizó legalmente bajo la forma de “reales cédulas”. 7 Siempre existió una elevada introducción de esclavos por contrabando, especialmente inglés. Una buena parte del capital acumulado, que permitió iniciar la revolución industrial en dicho país procede de la trata de esclavos. En 1595 se introdujo un cambio: la Corona española transfirió la importación de esclavos a un empresario, con carácter de monopolio por un tiempo determinado. Esto figuraba en un convenio de derecho público, un “asiento”. Durante el siglo XVIII, los Reyes Borbones hicieron sucesivas concesiones de monopolios a Compañías francesas y luego a Inglaterra. Finalmente, en 1791, se permitió a españoles y extranjeros la trata libre de esclavos negros con las colonias españolas. Desde el comienzo extrañó a los contemporáneos que se declarara al indígena americano súbdito libre y se admitiera legalmente la esclavitud del africano. Fray Tomás de Mercado y el jesuita Alonso de Sandoval condenaron la esclavitud de los negros. Los intereses económicos sin embargo, mostraron ser más fuertes que la amonestación cristiana según la cual esta esclavitud era un pecado. En una Real Cédula de 1789 se afirma “La religión, la humanidad y el bien público son compatibles con la esclavitud”. En las regiones tropicales americanas donde se practicó el sistema de plantaciones, fue donde más se explotó le esclavitud del africano. Frecuentemente huían de sus amos. La imagen del “buen esclavo”, sumiso, alegre y feliz, no es más que la imagen fabricada por los blancos para justificarse. Los historiadores subrayan la tenaz resistencia que opusieron. Esta resistencia adoptó formas muy distintas: suicidio, aborto voluntario, el envenenamiento de los amos, el sabotaje del trabajo (que dio origen a la figura ya estereotipada del “negro holgazán”), la revuelta y la evasión. Los llamados negros “cimarrones” (1) formaban comunidades, repúblicas suficientemente numerosas como para vivir en el bosque o la selva, cazar o practicar una agricultura rudimentaria. Mantenían su libertad y muchas usanzas de su región natal. La revolución más famosa fue la de Haití en 1791: movimiento que logró la independencia de aquel país. 16- Elabore un cuadro comparativo de las formas de trabajo existentes en América colonial. 17-Buscar información sobre los aportes africanos a la conformación de nuestra sociedad. (1)El término procede del español y designaba originariamente a los animales que después de haber sido domesticados habían vuelto al estado salvaje. Bibliografía: Richard Konetzke: ob. cit. Jorge Abelardo Ramos: “Historia de la nación Latinoamericana”. Editorial A. Peña Lillo; Argentina, 1968. Roger Bastide: “Las Américas Negras” Ed. Alianza; Madrid, 1969. 8