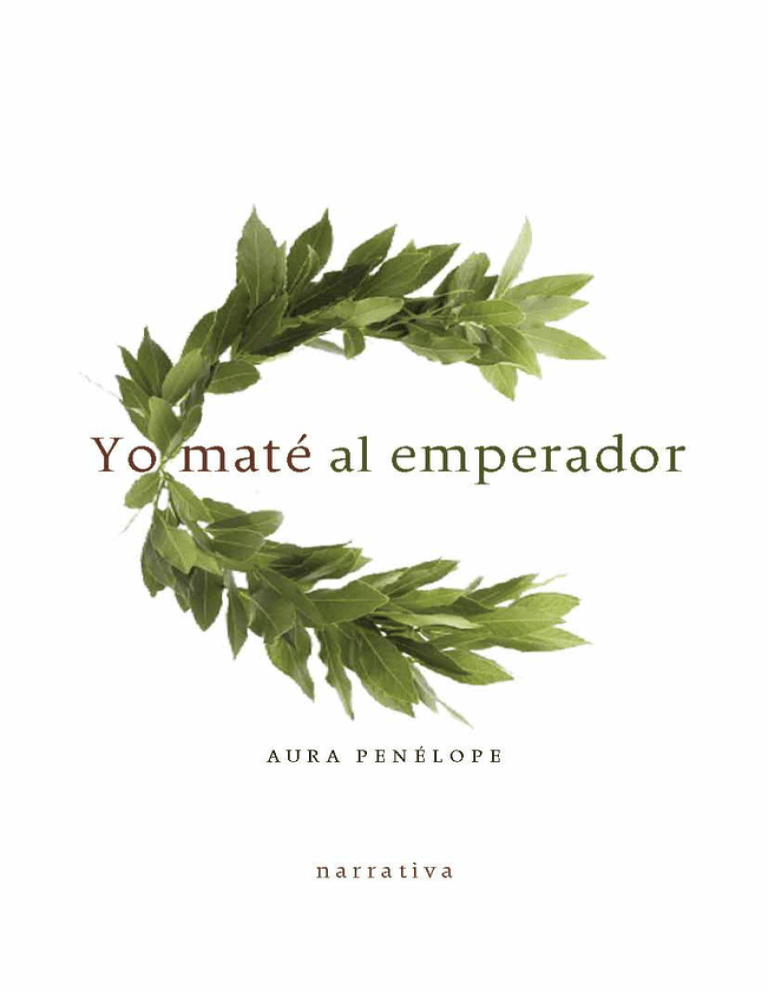

Yo mate al emperador - Gobierno del Estado de México

Anuncio