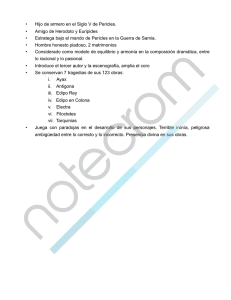

Edipo en Colono

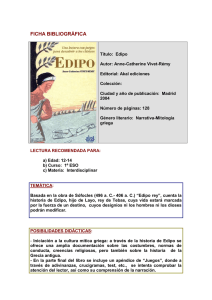

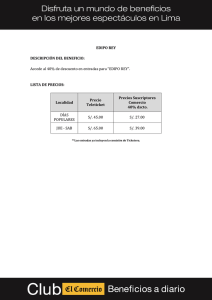

Anuncio