http://www.librodot.com

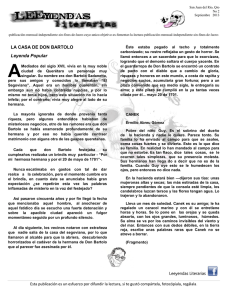

Anuncio