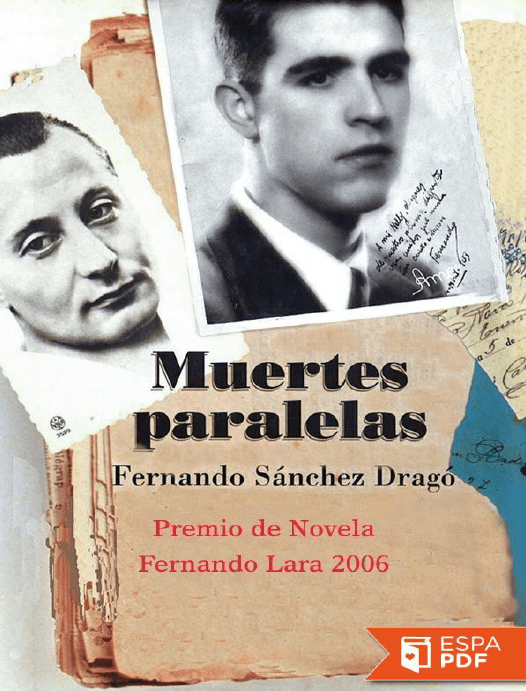

Muertes paralelas

Anuncio