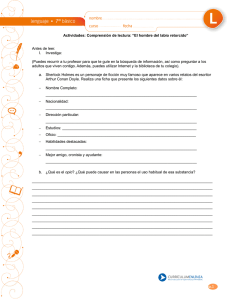

Sherlock Holmes. Novelas

Anuncio