descargar libro - Biblioteca Virtual Universal

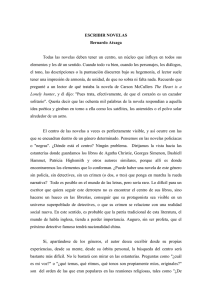

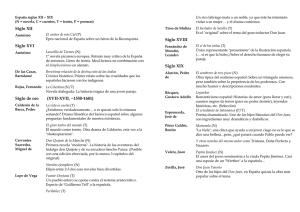

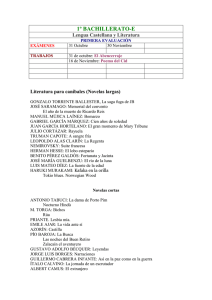

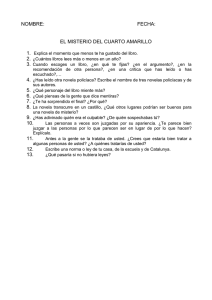

Anuncio