dumplings

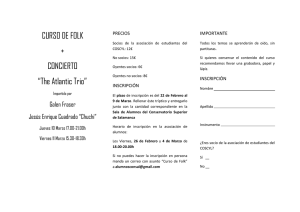

Anuncio