Descarga - Cámara de Diputados

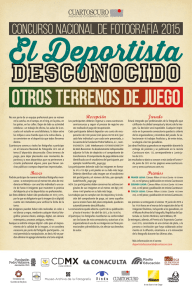

Anuncio