Índice Portada Dedicatoria Agradecimientos Prólogo I. El

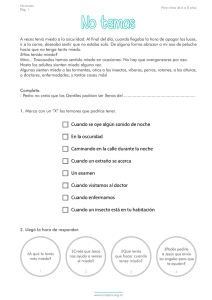

Anuncio