7 - Biblioteca Digital AECID

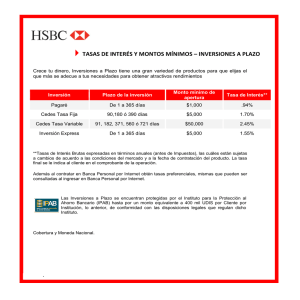

Anuncio

Cunqueiro -¡y qué portentosos nombres va incorporando a su crónica este pasajero en Galicia!- ha escrito líneas impagables, a raíz de un breve viaje entre Riazón y Chousán, en compañía de fray Martín Sarmiento -que había realizado el suyo en 1754-, cuando, al seguir los vagabundeos y meandros etimológicos del benedictino, medita: En verdad, un paisaje, es decir, y en el mismo sentido de la antigua pintura, un país del que yo ignoro los nombres de los montes y los ríos, las villas y los lugares, queda, en una de las más decisivas significaciones, en su significación humana -podría decir histórico-cultural-, poco menos que inédito. Yo digo, con la oscura y armoniosa -por veces casi mágica- toponimia nuestra, el país que ven mis ojos, y en la significación del topónimo traigo el amado rostro a la luz, lo canto. Paréceme que esta composición mía no andaba lejos de ese largo tirón de amor y nostalgia que sufre el padre Sarmiento en su viaje a Galicia, y que tantas veces le hace recitar el hermoso romance de la galaica toponimia. Sí, son también poderosos estímulos para el viajero la magia y la belleza de los nombres, independientemente de la realidad que designen. A Manuel de Lope, las sugerencias de Despeñaperros -«nombre cruel, áspero y duro que no hace pensar en amores pastoriles sino en venganzas de pastor»- le hacen pensar que no hay nada más tenaz que el significado de los nombres, como los de la «región fragosa y áspera, de barrancos peligrosos», las gargantas de la sierra de Guara, que antiguamente los pastores aragoneses llamaban «los oscuros» -el oscuro del río Alcanadre, los oscuros del río Vero, el oscuro de Mascúm-, fundiendo geología con poesía y transformando la función descriptiva del lenguaje en una fuerza evocadora. Entre estos viajeros especialmente sensibles a la toponimia están los que buscan etimologías fantásticas, como Manuel de Lope en Sóller, donde, a la vista de una estatua del apóstol San Bartolomé despojado de su propia piel situada a la entrada de la iglesia de la Plaza Mayor, se pregunta si aquel santo tendría algo que ver con el pueblo mallorquín y si éste, Sóller, tomaría su nombre de sollar o desollar. Y es que una de las más frecuentes tentaciones del viajero es entregarse a las fantasías etimológicas por más que a menudo no conduzcan a nada cierto, aunque pueden dar pie a interpretaciones tan disparatadas y divertidas como las 27 que recoge Julio Llamazares durante su viaje por el río Curueño de labios de un espontáneo cicerone convertido en lingüista improvisado, que le explica que Montuerto se llama así por algo: «En concreto, y según a mí me han contado -le dice-, porque hace muchos años hubo en ese castillo de ahí arriba un rey moro que se llamaba Mon y que era tuerto. Y, como la gente le decía el castillo de Mon el Tuerto, pues por eso este pueblo se acabó quedando con Montuerto». Poco más adelante, sobre el pueblo de Nocedo le contará que «se llama así porque allí vivía el rey cristiano, y entonces, el rey Mon, que quería conquistarlo, iba y le decía desde lejos: «¿Cedes o no cedes?» Y el cristiano respondía: «No cedo». Y otra vez el moro al día siguiente: «¿Cedes o no cedes?». Y el cristiano: «No cedo». Y, así, un día y otro día hasta que el pueblo se quedó con Nocedo». Nombres portadores de historias, nombres que viajan misteriosamente, y nombres que jamás han perdido esa legendaria habilidad de las palabras para comunicar más de lo que realmente dicen, como ocurre con el veneciano «Muelle de los Incurables», que para Joseph Brodsky evoca la peste, las epidemias que solían barrer la mitad de esta ciudad, un siglo tras otro, con la regularidad de un censor. El nombre conjura los casos desesperados que, más que deambular, esperaban tumbados, sobre las losas de piedra, literalmente al borde de la muerte y envueltos en sudarios, a que los montaran en un carro o, más exactamente, los embarcaran y llevaran lejos de allí. Antorchas, humo, mascarillas de gasa para prevenir la inhalación, roces de vestiduras y hábitos de monjes, encumbradas capas negras, velas. Poco a poco la procesión fúnebre se convierte en un carnaval, o en un verdadero paseo en el que habrá que llevar una máscara, porque en esta ciudad todo el mundo conoce a todo el mundo. Añadamos a esto poetas y compositores tuberculosos; añadamos también hombres de convicciones estúpidas o estetas locamente enamorados del lugar, y el muelle se hace merecedor de su nombre, la realidad se alinea con el lenguaje. Aún más perturbadoras resultan esas sugerencias si la magia y la belleza de un nombre retornan desde las lecturas de la infancia y de la adolescencia, enmarcadas en la leyenda, la poesía o el mito, porque entonces el viajero pasea por una geografía de la memoria, salpicada de nombres que lo envuelven con el aura de las persistencias. Los ejemplos podrían multiplicarse, y no necesariamente se limitan a la nómina que está en la mente de cualquiera de nos- 28 otros. Así, en cuanto a la fascinación y embriaguez o embrujo que en cualquier niño suscitaba Shanghai, creo que cualquiera suscribiría estas palabras de Rafael Chirbes: Pocos topónimos han fascinado tanto y han emborrachado tanto las cabezas de los jóvenes y adolescentes europeos de la generación del viajero como el de Shanghai, una ciudad cuyo nombre llegaba envuelto en un celofán de aventura: traficantes, espías, pistoleros y mujeres fáciles poblaban la ciudad fantástica del primer tercio del siglo XX, y también la real, con los prostíbulos de luces tenues y biombos de seda, los fumaderos de opio, las fatídicas ruletas y los sampanes de tenues velas alejándose en la bruma del agua amarilla. De las dos ciudades, la real murió hace medio siglo derrumbada bajo el impulso de la Revolución. La ciudad de nuestros sueños adolescentes sigue flotando con ligereza de humo entre las páginas de algunos libros y fotografías y su etérea presencia a veces es más poderosa que la de la Shanghai contemporánea que sueña con noches de amor y Coca-Cola a ritmo de Madonna y Michael Jackson en cualquier sala de karaoke. La divergencia de los sueños y también su permanencia. Asimismo, abundan los que viajaron a África a lomos de los sueños infantiles en pos de las leyendas que los libros forjaron en sus almas pese a sospechar que podían darse de bruces con la realidad. Sin embargo, ¿cómo no dejarse arrastrar por el poderío de algunos nombres: Kilimanjaro, Ngorongoro, Tanganica, Mogadiscio o tantos otros? Al reflexionar sobre el hecho de que casi todos los hombres blancos que pasaron por África y han formaron parte de su historia habían escrito un libro como si obedecieran a una necesidad incontenible, Javier Reverte se dice que «tal vez África sea el más literario de los continentes en lo que tiene de paraíso perdido y en la sensación de aventura que despierta [...]. Puede que África nos haga más niños, nos devuelva la sensación primigenia de nuestra debilidad. Y nos transporte de nuevo, aunque en muchas ocasiones sea tan sólo una sensación, a la aventura». Reverte cita los casos de Alberto Moravia y de Ernest Hemingway, a los que habría que sumar los de Conrad, Gide, Greene. Un ejemplo muy especial nos lo ofrece Manuel de Lope enjardines de África, libro singularísimo que ante todo es homenaje y tributo a una niñez que (imaginariamente) transcurrió en África, al par que un sutil recuerdo y una conmovedora evocación de la exploración real de aquel territorio de las fantasías infantiles realizada en 1975 -«en medio de una crisis sentimental, gástrica y 29 económica»-, cuando el viajero -«con mis escasísimas pertenencias en un macuto, los dólares cosidos en el cinturón y un napoleón de oro en el dobladillo»- decide partir «sin grandes pretensiones, más zarandeado por las circunstancias que conducido por la voluntad» para llevar a cabo su particular experiencia iniciática, su travesía por el corazón de las tinieblas, tras la cual él también acaba atravesando su personal línea de sombra. La magia de los nombres y también su poesía parecen mover milagrosamente los pasos de los viajeros. La poesía y sus manifestaciones, que pueden ser mínimas y efímeras: la niebla que, como un manto rosado y silencioso sube desde el dulce Mera a la villa y a la que muchas noches Alvaro Cunqueiro va a ver brotar del corazón de la ría como un fantasma de agua y luna o la peonía en flor que va a contemplar Bruce Chatwin a la isla de Teepholm, en el canal de Bristol, y supuestamente llevada allí como hierba medicinal por los monjes venidos del Mediterráneo. O por el contrario, las manifestaciones de la poesía que quedaron plasmadas de forma imperecedera en la piedra, el mito y la leyenda. En Verona, ante los lugares que fueron escenario de la tragedia shakespeariana, Heine confiese que «al poeta le gusta visitar este tipo de sitios, por más que él mismo se sonría ante la credulidad de su corazón». De Estella, Alvaro Cunqueiro se marcha con pena de no haber podido visitar el palacio donde tuvo su morada Carlos, porque si un deseo lo llevó hasta allí fue el de «ponerle estampas a las memorias del señor marqués de Bradomín». Y es que, como dice Unamuno (tal vez recordando el Recanati de Leopardi, cuyo eco resuena una y otra vez en sus páginas), tan históricos son los grandes escenarios como aquellos otros espacios más humildes e incluso desconocidos que cantaron los poetas: «Los lugares cantados por excelsos poetas y en que éstos pusieron el escenario de sus perdurables ficciones son tan históricos como aquellos otros en que ocurrieron sucesos que hayan salvado los mares del olvido», afirma ya en 1902 al inicio de «La flecha», invitando al lector a visitar ese paraje luisiano, lo mismo que los ingleses peregrinan a los parajes cantados por los poetas lakistas, dado que si la belleza, o la conciencia de la belleza, es efecto de la sugestión artístico-literaria, serán los espacios poetizados o llevados al lienzo los que mejor propicien la experiencia estética. De ahí el empeño del 30 Anterior Inicio Siguiente