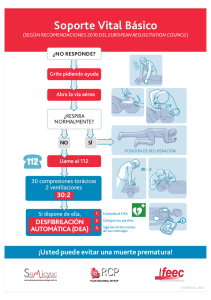

Soporte vital básico

Anuncio

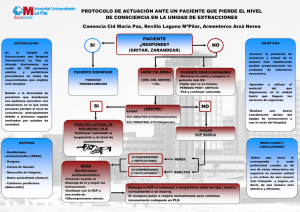

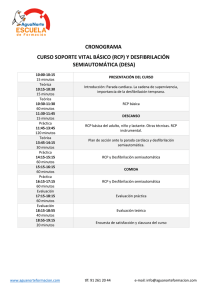

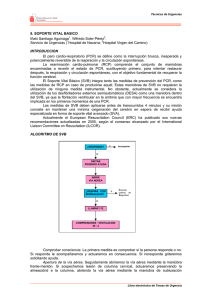

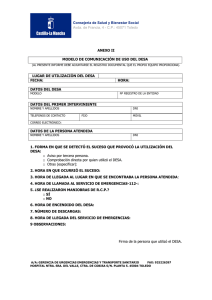

2010 Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática Soporte vital básico y desfibrilación semiautomática 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Activación del Sistema de Emergencias Soporte vital básico del adulto Soporte vital básico en la edad pediátrica Desfibrilación semiautomática Legislación sobre el uso del DESA en Asturias Seguridad en el uso de DESA Registro de Parada Cardiorrespiratoria Mantenimiento del DESA Bibliografía Activación del servicio de emergencias médicas. Cadena de supervivencia La cadena de supervivencia es una secuencia de actuaciones que realizadas de forma ordenada, consecutiva y en el menor tiempo posible han demostrado ser lo más eficaz para conseguir con éxito revertir una parada cardiorrespiratoria. Consta de cuatro eslabones que, ordenados, son los siguientes: A. Alerta del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) B. RCP básica C. Desfibrilación D. RCP avanzada y cuidados post RCP presencia física durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Los medios a movilizar son: UVIs móviles, médicos y enfermeros de Atención Primaria ambulancias de soporte vital básico, ambulancias convencionales de urgencias o el helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias. Para conseguir un acceso precoz a los sistemas de emergencias sería necesario que los ciudadanos estuviese entrenados en el reconocimiento de situaciones de pérdida de conocimiento u otros signos de alarma como dolor torácico, disnea o pérdida de fuerza en extremidades, y estos signos fuesen comunicados a los centros coordinadores de urgencias, los que estarían encargados de la rápida movilización de recursos. A.- Alerta del SEM B.- RCP Básica En el Principado de Asturias la activación de los servicios de emergencias se realiza a través del número centralizado: 112. Si la llamada tiene carácter sanitario se transfiere Centro Coordinador de Urgencia médicas (CCU), que pertenece al SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente). El CCU recibe la llamada y es desde allí donde se asigna el recurso más apropiado en función de la gravedad y ubicación del suceso y se ordena su movilización. Su objetivo es garantizar la respuesta precisa a la demanda tanto de información sanitaria como la atención urgente en cualquier punto de Asturias. El personal lo constituyen teleoperadores y médicos reguladores con Comprende un conjunto maniobras encaminadas a la sustitución de las funciones cardiaca y respiratoria que se pueden llevar a cabo sin necesidad de ningún instrumento. Puede aprenderlo cualquier persona. El rápido inicio de dichas maniobras de reanimación, influye en la recuperación del pulso y en la ausencia de secuelas neurológicas. Es el mejor tratamiento que puede recibir un paciente con parada cardiorrespiratorio hasta la llegada de un desfibrilador. C.- Desfibrilación El acceso rápido a la desfibrilación es un eslabón tan importante como el resto dentro de la cadena de supervivencia. Dado que la mayor parte de las paradas cardiorrespiratorias en adultos son de origen cardiaco y debutan generalmente con Fibrilación Ventricular, el éxito de la reanimación depende en gran medida de la aplicación precoz de la desfibrilación. D.- Cuidados Avanzados Precoces Queda reservado a profesionales sanitarios cualificados que cuentan con el equipo necesario para restablecer las funciones vitales: apoyo de la ventilación, conseguir accesos venosos para la infusión de fármacos y líquidos, monitores desfibriladores para el control y tratamiento de arritmias. •VIA PUBLICA URGENCIA •DOMICILIO 112 PROCEDIMIENTOS Y RESOLUCION 112 NO ¿URGENCIA SANITARIA? ACUDIR A UN CENTRO SANITARIO ATENCION PRIMARIA SI AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BASICO CLASIFICACION DE LA URGENCIA UVI-MOVIL RESPUESTA HELICÓPTERO SANITARIO Esquema de funcionamiento de un centro coordinador de urgencias Soporte Vital Básico en el adulto (SVB) A.- Introducción La parada súbita cardiaca (PSC) es una de las causas mas importantes de muerte en Europa, afectando a cerca de 700.000 individuos al año. Alrededor del 40 % de las víctimas de PSC presentan Fibrilación Ventricular (FV) en el primer análisis del ritmo. La FV se caracteriza por una polarización y despolarización rápida y caótica. El corazón pierde su función coordinada y deja de bombear sangre de una manera efectiva. En la mayoría de los casos la muerte súbita acontece por una fibrilación ventricular (actividad eléctrica desordenada en el miocardio) que, a medida que pasa el tiempo va transformándose en una asistolia (ausencia de actividad eléctrica en el miocardio). En la atención a la parada cardiaca hay más posibilidad de resucitación cuando la asistencia se presta en el tiempo en que existe todavía actividad eléctrica en el corazón. El intervalo de respuesta (tiempo desde que se activa el sistema de emergencias a la llegada del SEM) es de 8 minutos ó mas en la mayoría de las comunidades, por lo que las posibilidades de supervivencia de las víctimas de PSC puede doblarse o triplicarse con el inicio precoz de las maniobras de RCP por parte de los testigos del evento. B.- Soporte Vital Básico del adulto El algoritmo de reanimación cardiopulmonar básica del adulto se incluye al final de estedocumento. A continuación describiremos los pasos a seguir y sus aspectos más relevantes. 1. COMPROBAR SEGURIDAD REANIMADOR, VICTIMA Y TESTIGOS 2. COMPROBAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA. Para valorar el nivel de conciencia del paciente hay que estimularlo sacudiendo sus hombros suavemente y preguntándole en voz alta cómo se encuentra. Si se sospecha traumatismo cervical será necesario observar un especial cuidado en las manipulaciones del segmento cervical. Si el paciente responde lo dejaremos en la posición que lo hayamos encontrado, intentaremos averiguar qué le ocurre y buscaremos ayuda si la necesitase Haremos una reevaluación regularmente. En el caso de que no respondiese solicitaremos ayuda en nuestro entorno. 3. ABRIR LA VIA AEREA. Cuando una persona está inconsciente, la falta de tono muscular hace que la lengua caiga sobre la parte posterior de la faringe colapsando la parte alta de la vía aérea e impidiendo el paso de aire a su través. Con maniobras sencillas como la frente-mentón o la elevación mandibular se logra desplazar las partes blandas que colapsan la vía aérea abriéndola para permitir el paso del aire. a) Maniobra frente-mentón: Se coloca la palma de una mano en la frente de la víctima presionando sobre ella hasta extender la cabeza. Después traccionará hacia arriba del mentón de la víctima. b) Maniobra de elevación mandibular. Debe realizarse cuando se sospeche traumatismo cervical para evitar posibles lesiones en la médula espinal causadas por la extensión el cuello al realizar la maniobra frente-mentón. Se realiza cogiendo con el índice y el pulgar de una mano la mandíbula del paciente a nivel del mentón y traccionando hacia arriba. 5. POSICION LATERAL DE SEGURIDAD. Si la víctima respira normalmente deberá ser colocado en posición lateral de seguridad salvo que se trate de un accidente en el que se sospeche traumatismo cervical. Con esta posición evitamos la obstrucción de la vía aérea por caída de la lengua hacia atrás si lo situamos boca arriba, y que si presenta vómitos o sangrado por la boca éstos pasen a los pulmones (broncoaspiración). La posición lateral de seguridad debe permitir la salida de contenido alimenticio o sangre al exterior además de non dificultar la respiración. Es necesario recordar que el paciente en posición lateral de seguridad debe ser periódicamente evaluado para comprobar su respiración y que además se beberá solicitar ayuda al 112 por la existencia de una persona inconsciente. 4. COMPROBAR RESPIRACION. La forma de comprobar que una persona respira o no consiste en una maniobra, que acercando nuestra oreja a la boca y nariz del paciente nos permite oír la entrada y salida de aire en su aparato respiratorio, ver los movimientos de elevación del tórax y sentir como el aire que expira el paciente da en nuestra mejilla. Deberemos dedicar a esta maniobra, si son necesarios, 10 segundos. Podremos encontrar dos casos El paciente respira: lo colocaremos en posición lateral de seguridad y activaremos el sistema de emergencias, será necesario (hasta que llegue la ayuda) reevaluar periódicamente la respiración de la víctima. El paciente no respira: activaremos el sistema de emergencias e iniciaremos compresiones torácicas, como se describe más adelante. 6. COMPRESIONES TORACICAS. Como se dijo anteriormente, tras la evaluación de la respiración, si la víctima no respira será necesario activar el sistema de emergencias a la vez que se inicial las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si el rescatador se encuentra sólo y la víctima es una persona adulta (que no ha sufrido ahogamiento) se deberá dar prioridad a la activación del sistema de emergencias frente al inicio de las compresiones torácicas. En las Recomendaciones Ilcor 2005 se hace El masaje cardiaco debe realizarse sobre una superficie rígida, con el reanimador puesto de rodillas a la altura del pecho del paciente, los brazos estirados y los hombros perpendicularmente sobre el pecho de la víctima para que las compresiones descarguen el peso del cuerpo del reanimador sobre el esternón de la víctima. víctima asegurándose de que están bien sellados y se dan dos ventilaciones. Para comprobar que las ventilaciones son efectivas hay que asegurarse de que el tórax de la víctima se eleva al insuflarle aire y desciende al retirase entre una insuflación y otra. En el caso de que el tórax no se elevara comprobaremos la boca de la víctima retiraremos cualquier obstrucción. Hay que confirmar que la maniobra frentementón es correcta. No intentaremos más de dos ventilaciones cada vez antes de volver a las compresiones torácicas. Para localizar el punto de masaje hay que situar el talón de la mano en el centro del pecho de la víctima. La otra mano se sitúa sobre ésta, enlazando los dedos y se comienzan las compresiones en el tórax asegurándose de no aplicar la presión sobre las costillas. La presión de las compresiones en el tórax deberá deprimir éste 4 ó 5 cm. El ritmo de compresión será de 100 por minuto. Tras cada compresión hay que permitir que el tórax recupere totalmente su posición inicial. El tiempo empleado en insuflar el aire en la boca de la víctima debe ser de 1 segundo (como una respiración normal), retirándose después para permitir su salida. El volumen de aire a insuflar será de aproximadamente 500-600 ml, lo cual quiere decir que no debemos realizar una inspiración excesiva antes de ventilar al paciente, ya que con esta cantidad la ventilación está asegurada, y volúmenes mayores de aire sólo logran insuflar el estómago y con frecuencia ser causa de vómitos o regurgitaciones. referencia a que el personal poco entrenado en la localización del pulso inicie maniobras de resucitación sin comprobar la existencia o no del pulso. 7. VENTILACIONES Después de 30 compresiones torácicas abriremos de nuevo la vía aérea y comenzaremos a ventilar utilizando el boca a boca. Para ello lo primero es ver si hay cuerpos extraños en la boca del paciente o prótesis móviles o dentaduras postizas que habrá que retirar. Manteniendo la vía aérea libre con la maniobra frente-mentón se cierran las fosas nasales con el índice y el pulgar de la mano que está en la frente, se ponen los labios del reanimador alrededor de los de la Independientemente de la existencia de uno o más rescatadores actualmente se recomienda la relación 30:2 entre compresiones torácica y ventilaciones. Mantendremos la secuencia de reanimación hasta que: · Llegue ayuda · La víctima recupere la respiración · El reanimador se agote Si hay más de un reanimador presente el otro debe sustituir cada 1-2 minutos para prevenir la fatiga del reanimador. Procuraremos que el retraso sea mínimo en el cambio de los reanimadores. La RCP se puede realizar sólo con compresiones torácicas si el reanimador es incapaz o no quiere dar respiraciones de rescate, aún cuando la combinación de compresiones torácicas y ventilaciones es el mejor método de RCP. Se hará a un ritmo de 100 compresiones por minuto y deteniéndose para reevaluar a la víctima sólo si comienza a respirar normalmente. C.- Desobstrucción de la vía aérea en el adulto Obstrucción leve de la vía aérea (tos eficaz) ANIMARLE A QUE TOSA. La tos puede resolver por sí misma las obstrucciones leves de la vía aérea, es necesario estar atento por si la tos deja de ser efectiva y hay que aplicar otras medidas Obstrucción grave de la vía aérea (tos ineficaz). Existen recomendaciones distintas en fundón de que la víctima esté consciente o no. Víctima consciente. El manejo de estos pacientes consiste en la alternancia de golpeo en la espalda y compresiones abdominales. Golpes en la espalda: con el paciente inclinado hacia delante daremos cinco golpes en la zona interescapular. Maniobras de compresión abdominal (Heimlich). Desde la espalda de la víctima la rodearemos con nuestros brazo y colocando el puño en la zona epigástrica (entre el ombligo y e esternón) ejerceremos una presión fuerte dirigida hacia atrás y arriba. Repetiremos la maniobra 5 veces. Si la obstrucción no se librea seguiremos alternando las compresiones abdominales y los golpes en la espalda. Víctima inconsciente En este caso se procederá a realizar maniobras de RCP, es decir compresiones torácicas y ventilaciones con una relación de 30:2. Revisaremos periódicamente la boca de la víctima por si se produce la salida de algún cuerpo extraño, pero se evitará hacer un barrido digital a ciegas porla posibilidad de enclavar el cuerpo extraño. RCP pediátrica Los niños, no son pequeños adultos sino que tienen características anatómicas y fisiopatológicas distintas, que evolucionan desde el nacimiento en adelante. Por ello el estudio de la RCP precisa de un apartado independiente del adulto. No obstante, uno de los principales cambios de las recomendaciones de 2005, han sido la mayor homogeneidad de éstas con respecto a las anteriores recomendaciones. A. Grupos de edad Dividimos el estudio de la RCP pediátrica en los siguientes grupos de edad: politraumatismo o lesión de la columna fundamentalmente cervical. Podremos encontrarnos en dos situaciones: El niño está consciente y nos responde llorando, tosiendo o con otro signo vital. La respuesta será distinta según la edad, gravedad o de las características individuales de cada paciente. Solicitaremos ayuda al sistema e emergencias a través del número 112 y volveremos junto al paciente para reevaluarlo constantemente. No obtenemos respuesta, el paciente está inconsciente. Solicitaremos ayuda y procederemos a explorar de la vía aérea. 3. ABRIR LA VIA AEREA. Neonatos: niños alrededor del parto Lactantes: hasta un año de edad. Niño pequeño: hasta la pubertad (aparición de los caracteres sexuales secundarios), aproximadamente de 1 a 8 años de edad. Niño grande: de la pubertad en adelante. A efectos prácticos puede considerarse la RCP muy similar a la del adulto. B. Secuencia de actuación 1. COMPROBAR SEGURIDAD REANIMADOR, VICTIMA Y TESTIGOS. Esta premisa es primordial e importantísima antes de socorrer al paciente. De nada nos sirve que la víctima esté sometida a un nuevo peligro o que el mismo rescatador pueda verse implicado. 2. COMPROBAR LA CAPACIDAD RESPUESTA. DE Para ello debemos gritar al paciente, llamarle y estimularle esperando una respuesta. Procurar no realizar movimientos bruscos sobre todo en sospecha de La apertura de la vía aérea se debe realizar por los mismos motivos y de la misma forma que en el adulto. Es decir tras comprobar la inconsciencia y con la precaución debida en aquellos casos en los que se sospeche la existencia de una lesión cervical. En la maniobra de frente mentón (figura A del dibujo) que ya se vio para el adulto la única diferencia es que no se debe realizar una hiperextensión del cuello tan forzada en el caso de los lactantes. La maniobra de elevación mandibular (C) o la triple maniobra (B) se realizan de manera similar al adulto. Con estas maniobras los planos blandos antes descritos se elevan y dejan paso al aire. Debemos simultáneamente observar si hay algún cuerpo extraño que dificulte la posterior reanimación. 4. COMPROBAR RESPIRACION. Debemos, igual que en el adulto, acerca nuestra mejilla a la boca del niño y “oír, ver y sentir” la respiración. Es necesario recordar que para esta acción no deben utilizarse más allá de 10 segundos, tras ellos nos encontraremos en una de las siguientes situaciones: El paciente respira: lo pondremos en posición lateral de seguridad y avisaremos a los servicios de emergencias debiendo evaluar periódicamente la respiración de la víctima El paciente no respira: será necesario realizar 5 ventilaciones, previamente se comprobará si existen cuerpos extraños que puedan dificultar la ventilación, aunque no debe realizarse un barrido digital a ciegas dado el peligro de enclavar todavía más el cuerpo extraño. La técnica de la ventilación boca a boca sería como se describe a continuación: Mantener la apertura de la vía aérea. Abrir la boca mirando la existencia de cuerpos extraños. Hacer un sello hermético entre la boca del reanimador y la del paciente. Tapar la nariz del paciente. Insuflar aire suficiente para observar la elevación del tórax (variable según el tamaño del paciente). No hacerlo bruscamente; utilizar de 1 a 1,5 segundos por insuflación. La entrada brusca de aire favorece la entrada de aire al estómago y que el paciente vomite. Existen otras formas de ventilación: Ventilación boca – nariz: el sello hermético lo haremos con la nariz del paciente Ventilación boca – boca/nariz: pondremos en contacto nuestra boca con la boca y nariz de la víctima rodeándolas por completo. 5. COMPRESIONES TORACICAS Tras la realización de las ventilaciones iniciales comenzaremos las compresiones torácicas, se realizarán 30 compresiones seguidas de dos ventilaciones, siguiendo la relación 30:2, igual que en el adulto. Las compresiones se realizan de manera distinta en función de la edad del niño: En lactantes el masaje se hace con dos dedos colocándolos en el centro del pecho del niño un centímetro por debajo de una línea que una las dos mamilas. También puede hacerse comprimiendo en el mismo sitio con los dedos pulgares disponiendo las manos alrededor del tórax del niño. En los niños por encima de un año se aconseja utilizar sólo una mano presionando sobre el tercio inferior del esternón. Pueden usarse las dos manos (igual que en el adulto) si el tamaño del niño así lo requiere. La velocidad que debe darse al masaje cardiaco debe conseguir hacer 100 compresiones por minuto. Si no se ha conseguido alertar al servicio de emergencias debe hacerse de manera obligatoria una vez pasados los dos primeros minutos de RCP. El motivo de la recomendación de realizar previamente todas estas maniobras a la alerta del Sistema de Emergencias (en el caso de que el rescatador se encuentre solo) es que los niños sufren más PCR por causas respiratorias y pueden verse beneficiados de una rápida realización de maniobras de RCP básica. La RCP, al igual que en el adulto deberá de continuarse hasta que el niño muestre señales de vida, llegua ayuda cualificada o el resucitador se agote. más Si durante el intento inicial de insuflaciones de rescate, el aire no entra, volver a reposicionar la apertura de la vía aérea del paciente. Si aún así no entra el aire sospechar obstrucción de la vía aérea en paciente inconsciente e intercalar ese protocolo descrito más adelante Niños mayores de un año: intercalar 5 golpes interescapulares con 5 maniobras de Heimlich con el niño inclinado hacia delante C. Desobstrucción de la vía aérea NIÑOS INCONSCIENTES: Si el niño pierde el conocimiento se realizará el algoritmo de la RCP básica con alguna modificación: En el primer ciclo daremos 5 insuflaciones de rescate. Abrir la boca y revisar cuerpos extraños accesibles. Está contraindicado el barrido digital a ciegas. Gritar pidiendo ayuda. Abrir vía aérea valorando respiración. Intentar 5 insuflaciones de rescate. Si las insuflaciones no son efectivas, comenzar con compresiones torácicas. Tras las compresiones volver a revisar la boca. Tras cada ciclo revisaremos la boca para ver si accedemos al cuerpo extraño. Si hay algún cuerpo extraño accesible extraerlo. Se distinguen 3 posibilidades: C.1. Niño con signos de obstrucción leve de la vía aérea (tos efectiva) Si el niño es capaz de llorar de forma efectiva, animarlo a hacerlo. Estas medidas crean una presión en las vías aéreas muy eficaz para expulsar el cuerpo extraño. En niños pequeños podemos favorecer la gravedad colocándolos con la cabeza en posición declive. C.2. Niño con signos de obstrucción graves de la vía aérea (tos ineficaz) NIÑOS CONSCIENTES Lactantes: alternar 5 golpes interescapulares con 5 compresiones torácicas. Ambas con la cabeza del paciente en posición declive para favorecer la gravedad. Tras las 5 compresiones torácicas, reevaluar y mirar boca sin por ello interrumpir el ciclo siguiente La maniobra de Heimlich se realiza de manera similar a como se hace en el adulto. Algoritmo del manejo de la obstrucción de la vía aérea en edad pediátrica Muerte súbita. Fibrilación Ventricular. Desfibrilador Semiautomático (DESA) A. Introducción Anualmente fallecen en España más de 16.000 personas por infarto de miocardio agudo (IAM) antes de obtener una asistencia sanitaria cualificada; globalmente, representa dos tercios de la mortandad total del infarto: El 70% de las muertes se producen de forma súbita, por PCR, en las dos primeras horas desde el comienzo de los síntomas. En el 25% de los casos la PCR fue la primera manifestación de la enfermedad La precocidad de las complicaciones mortales imposibilita, en casi el 37% de los casos el tratamiento precoz con fármacos como los fibrinolíticos. Sólo el 10% de las paradas cardíacas reciben RCP básica La muerte de origen cardíaco es la causa más frecuente de mortalidad en los países occidentales. De las diferentes formas de muerte cardiaca, la súbita adquiere características dramáticas por su forma de presentación y sus implicaciones socioeconómicas, representa un problema de salud pública de importancia, no solo por su incidencia sino también por su coste social, ya que muchas de las víctimas son personas jóvenes o con buena calidad de vida. La mayoría de estas defunciones acontecen como consecuencia de la aparición de la Fibrilación Ventricular (FV), arritmia que no se relaciona necesariamente con la extensión del infarto ni con el pronóstico a largo plazo; por tanto, con frecuencia, se trata de corazones demasiado sanos y jóvenes para morir. B. Causas En alrededor del 90 % de los casos la muerte súbita es de origen cardiaco por arritmia, principalmente Fibrilación Ventricular, ocurriendo en el 90 % fuera del hospital. La cardiopatía isquémica está presente en más del 80 % de los individuos que fallecen de forma súbita, en particular después de los 35 - 40 años; si presentan infarto agudo de miocardio la arritmia más frecuente es la fibrilación ventricular. Por todo lo anterior la llave del éxito en el tratamiento de la muerte súbita en adultos es la desfibrilación precoz. C. Arritmias: Fibrilación taquicardia ventricular Ventricular y La Fibrilación ventricular (FV) y la Taquicardia Ventricular sin pulso son ritmos ventriculares caóticos incapaces de generar un trabajo cardiaco eficaz. El único tratamiento resolutivo es la desfibrilación, técnica que pretende convertir estos ritmos en otros que originen un gasto cardiaco competente. D. Desfibrilación La desfibrilación es la medida más eficaz para restablecer la circulación espontánea en los casos de muerte súbita. Pero la desfibrilación no basta si no se acompaña de otra serie de medidas que se encuentran englobadas dentro del concepto de cadena de supervivencia, siendo una más y tan importante como las demás. El impulso de las técnicas de Soporte Vital Básico favorece el mantenimiento de los pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria por FV en las mejores condiciones de perfusión miocárdica y cerebral hasta el momento de iniciar la desfibrilación; aunque la desfibrilación inmediata, tan pronto como el DEA esté disponible, ha sido un elemento clave y se ha considerado de gran importancia en la supervivencia de la fibrilación ventricular. Actualmente, se defiende la distribución de estos dispositivos en los lugares de elevada concurrencia y el empleo, además del personal sanitario, por técnicos de emergencias, bomberos, policías , guardias de seguridad y , en general, por cualquier primer interviniente previamente entrenado en su funcionamiento y en las técnicas de soporte vital básico. El primer interviniente es aquella persona que actúa independientemente pero dentro de un sistema médico controlado y que han sido adecuadamente instruido en la desfibrilación con DESA y en todas las técnicas de soporte vital básico. Los programas de formación de primeros intervinientes en DESA y RCP básica pueden incrementar el número de víctimas que reciben RCP por testigos y desfibrilación precoz, mejorando así la supervivencia de una PCR súbita extrahospitalaria. Estos programas requieren una respuesta organizada y ensayada con reanimadores entrenados para reconocer emergencias, activar el SEM, realizar RCP y usar un DESA E. Desfibriladores Externos Semiautomáticos Los desfibriladores que se han popularizado y que podemos encontrar en son los llamados semiautomáticos en los que el aparato se conecta al paciente, detecta la presencia o no de ritmos desfibrilables, se carga para aplicar la terapia eléctrica pero no da el choque eléctrico al paciente hasta que no recibe la orden del operador que debe apretar un botón. Es decir son capaces de detectar la arritmia y de cargarse de energía, pero no de emitir esa energía al paciente por sí mismos. Los desfibriladores están caracterizados por: · Ser completamente seguros · Ser sensibles en la detección de ritmos susceptibles de choque eléctrico y específicos en la detección de ritmos no tributarios de choque eléctrico. Su sensibilidad es del 100% es decir que cuando indica un choque eléctrico lo hace sólo con ritmos desfibrilables y su especificidad ronda el 80% (sólo dos de cada 10 ritmos subsidiarios de tratamiento eléctrico no son reconocidos) · Fáciles de usar · De bajo peso · Bajo coste · Mínimo mantenimiento F. Procedimiento de uso Cuando el Desfibrilador llega al lugar en el que se encuentra la víctima (a la que se estará practicando RCP básica) se procederá a encenderlo y seguir las instrucciones que nos vaya dando: · Conectar los electrodos al DESA · Pegar los electrodos sobre el pecho del paciente (todos los electrodos tienen dibujado un esquema para ayudar en la ubicación de los mismos): § Uno bajo la clavícula derecha, cerca del esternón § El otro sobre la línea axilar anterior en el lado izquierdo Algunas precauciones en la colocación de los parches deben ser: · Si el paciente está mojado es preciso secarlo. · Si tiene mucho vello se debe rasurar · Las mamas grandes deben separarse puesto que el tejido graso dificulta la transmisión de la energía de la descarga. · Se deben retirar los parches de medicación si estos existen. · Si el paciente es portador de marcapasos o de DAI (desfibrinado automático implantable) los electrodos deben separarse unos 10 centímetros de los mismos. Abrir la vía aérea y verificar respiración, si no respira: AVISAR AL 112 Y TRAER EL DESA Una vez que el DESA inicie el análisis del ritmo no se debe tocar el paciente Cuando el DESA termine el análisis podrán existir dos situaciones: · Aconseja la descarga: el ritmo del paciente es por tanto una fibrilación o una taquicardia ventricular, deberá darse una descarga e iniciar compresiones y ventilaciones hasta que el DESA vuelva a hacer un análisis de ritmo (2 minutos). Cuando se aprieta el botón de descarga hay que asegurarse de que nadie está tocando al paciente. · No se aconseja una descarga: no existe un ritmo desfibrilable, el paciente podrá estar en alguna situación de las siguientes: § Asistolia o actividad eléctrica sin pulso debiendo seguirse por tanto con maniobras de RCP § Haber recuperado pulso debiendo aplicar la actitud que sea necesaria según el caso en el que nos encontremos: traslado en ambulancia, poner en posición lateral de seguridad…. • Dos personas: una comienza la secuencia de RCP comenzando por las compresiones torácicas 30:2, la otra, avisará al 112, trae el DESA e iniciaría la conexión del desfibrilador. No se suspenderán las compresiones torácicas hasta que el desfibrilador de la orden de no tocar al paciente. • Si un único reanimador, primero avisar y alertar el sistema médico de emergencias, para luego empezar la desfibrilación y RCP. Los desfibriladores pueden usarse en niños entre 1 y 8 años debiendo cambiarse, si es posible, los electrodos por un modelo pediátrico, pero si no se dispone de ellos se pueden usar los de adulto. Por debajo de un año no está indicado el uso del DESA. Es necesario tener en cuenta que en los casos de hipotermia no e debe aplicar el DESA hasta que la temperatura no haya superado los 30ºC. Pasos en el trabajo con el DESA. 1. Diagnosticar la P.C.R. Evaluar la respuesta del paciente. Si está inconsciente: PEDIR AYUDA Si no se dispone del desfibrilador inmediatamente, deben mantenerse en todo momento las maniobras de RCP básica hasta su llegada. Si se sospecha que han transcurrido más de 5 minutos desde el colapso hasta que se dispone de un desfibrilador, se comenzará haciendo 2 minutos de RCP. Coloque al paciente en una superficie dura, alejado de cualquier material conductor, Retire la ropa de la mitad superior del enfermo y si es necesario elimine el vello en los lugares donde se colocan los electrodos. Retire parches transcutaneos. Limpie la piel y séquela bien; no aplique alcohol ni cualquier otro producto. Coloque el desfibrilador a la izquierda del paciente y a la altura de su cabeza (si es posible). 2. Conectar el D.E.S.A Pulsar el interruptor de encendido. Los electrodos no deben entrar en contacto con vendajes, parches, cables conductores, etc. Conectar los electrodos en posición anterolateral: • Uno (con la imagen de un corazón) en posición lateral al pezón izquierdo, con el centro del electrodo coincidiendo con la línea axilar media; • El otro en posición paraesternal derecha, por debajo de la clavícula derecha. Presionar fuertemente los electrodos sobre la piel, comprobando que no queden bolsas de aire. Posteriormente se insertará el conector de los electrodos en el DESA. 3. Analizar el ritmo No se pulsará el mando de análisis hasta que haya cesado cualquier tipo de movimiento del paciente, incluido el del transporte. Deben evitarse las corrientes eléctricas próximas y la radio transmisión. La mayoría de los DESAS analizan automáticamente. No se manipulará al paciente durante el proceso de análisis y descarga, para evitar interferencias y asegurar la integridad del reanimador. Minimizar en lo posible el tiempo de manos libres; es decir, sin masaje ni ventilación. Mientras se analiza el ritmo, emite los mensajes: "ANALISIS EN PROCESO y MANTENGANSE ALEJADOS. En 5-10 segundos, el aparato indicará DESCARGA ACONSEJADA o DESCARGA NO ACONSEJADA. 4. Descarga. Si aconseja la descarga, iniciará la carga (en DESA bifásico, la energía entregada será de 150 a 200J) y cuando haya concluido la carga indicará que se efectúe la descarga (comúnmente también señalará que todo el personal se mantenga alejado); una vez comprobado que ningún reanimador se encuentra en contacto con el sujeto, se suministrará el choque. Una vez entregada la energía se reanudarán inmediatamente las maniobras de RCP, (empezando por las compresiones torácicas) durante 2 minutos, procediendo a continuación a un nuevo análisis del ritmo. Si en cualquier momento del ciclo, el DESA determina un ritmo no adecuado para desfibrilar, no aconsejará el disparo y no se cargará; pero se proseguirá RCP si el paciente continuase en PCR. El protocolo de desfibrilación no se debe interrumpir hasta que desaparezca el ritmo susceptible o el paciente presente ritmo cardiaco. Realizar una correcta RCP básica. Se considera prioritario el realizar una secuencia de reanimación correcta, enfatizando en las compresiones torácicas y evitando las interrupciones de las compresiones, una correcta y temprana RCP incrementa las probabilidades de que una desfibrilación termine con la FV y permita al corazón conseguir un ritmo efectivo que genere una perfusión sistémica adecuada. Las compresiones torácicas son especialmente importantes si la descarga no puede ser administrada antes de los 5 minutos tras el colapso. La desfibrilación interrumpe la despolarización repolarización descoordinada que ocurre durante la FV. Si el corazón es todavía viable, el marcapasos normal recupera su función y producirá un ritmo efectivo y una recuperación de la circulación. En los primeros minutos después de la desfibrilación efectiva, el ritmo puede ser inefectivo, se necesitará masaje cardíaco para conseguir una función eficaz. Legislación y ética sobre el uso del DESA en Asturias. desfibrilación automática a la población general potenciando la formación en DESA, A. Introducción Las enfermedades cardiovasculares son el principal problema de salud en Asturias siendo la primera causa de muerte las enfermedades isquémicas cardíacas, fundamentalmente el Infarto Agudo de Miocardio (IAM). La mayor parte de estas muertes suceden dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas siendo la proporción de muertes extrahospitalarias muy elevada, sobre todo en la gente joven. Esto ha provocado que parte de los esfuerzos se dirijan a mejorar el tratamiento del Síndrome Coronario Agudo en su fase prehospitalaria con la intención de disminuir estos casos de muerte súbita. En estas circunstancias la parada cardiorrespiratoria suele producirse por la presencia de arritmias graves y caóticas, fundamentalmente la denominada Fibrilación Ventricular (FV) y taquicardia ventricular sin pulso (TSVP). El tratamiento más efectivo para revertir este tipo de situaciones es el de realizar una descarga eléctrica o desfibrilación (DF) lo más inmediata posible, teniendo como objetivo convertir estos ritmos cardíacos en otros más eficaces siendo de vital importancia el tiempo transcurrido desde el momento en que se inicia la arritmia hasta el momento en que se administra la descarga. De este modo, al incluir la desfibrilación precoz dentro de la cadena de supervivencia se ha conseguido disminuir la morbilidad y la mortalidad de este tipo de pacientes. Desde hace años y por este motivo, la AHA (American Heart Association) y el ERC (Consejo Europeo de Resucitación) consideran fundamental el acercar la su implantación y su uso en lugares públicos como aeropuertos, centros comerciales, etc, naciendo así el concepto de “primeros intervinientes”(persona instruida en la desfibrilación con DESA y en las técnicas de Soporte Vital Básico que actúa independientemente pero dentro de un sistema médico organizado; nos estamos refiriendo fundamentalmente a técnicos en transporte sanitario, policías, bomberos,…) Dos son los objetivos a conseguir con la formación en DESA: Conseguir aumentar la tasa de supervivencia en los pacientes con muerte súbita cardiaca incluyendo la desfibrilación precoz dentro de la cadena de supervivencia. Acortar el tiempo entre la PCR y la primera desfibrilación como tratamiento efectivo de la muerte súbita con ritmo inicial de FV/TVSP. La existencia de desfibriladores semiautomáticos hace sencilla y segura la desfibrilación por parte de personal no médico que cuente con una formación adecuada. El primer paso a dar sería la dotación de las ambulancias con estos DESA y la formación y entrenamiento de los Técnicos en Transporte Sanitario (TSS) en el manejo de los mismos. B. Definición de DESA Equipo técnico homologado, capaz de detectar el ritmo cardiaco e identificar las arritmias mortales subsidiarias de desfibrilación así como de administrar una descarga eléctrica con el objetivo de restablecer un ritmo cardiaco viable consiguiendo por tanto mejorar supervivencia de la muerte súbita. la C. Legislación en relación al uso del DESA por personal no médico. El Artículo 43 de la Constitución Española nos recuerda que todos los ciudadanos tiene derecho a la protección de la salud. El garante de ese derecho será la administración públiva garantizando la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud(Artículo 6.4 de la Ley 14/1986 de 25 de Abril, General de la Sanidad). A su vez la Ley orgánica 7/1981, de 30 de Diciembre del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Art.11 establece entre las competencias de la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene. En base a esto la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias decidió el desarrollo de un Decreto que regule la formación y utilización del DESA por personal no médico(Decreto 24/2006 del 15 de Marzo de 2006) · Comunicación a la Consejería de Sanidad del lugar de instalación y filiación de la persona autorizada para su uso (estando éste restringido a médicos y a personal acreditado según Decreto). · Obligación de disponer de la dotación de material mínimo. · Proporcionar al personal encargado de su uso la formación y el reciclaje de conocimientos adecuado. · Cumplimentar y remitir todos los Registros exigidos por el Decreto. · Realizar revisión y mantenimiento adecuado del DESA según las instrucciones del fabricante. · Seguir las recomendaciones en salud notificadas por la Consejería o por la Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias y Emergencias Médicas. G. Material mínimo para el uso del DESA D. Objetivo del Decreto Son objetivos de este decreto: 1.- Regular las condiciones de uso del DESA por personal no médico en centros, servicios, establecimientos, entidades o empresas públicas y privadas para la atención de las eventuales PCR que puedan surgir. 2.- Determinar el programa de formación y el procedimiento de acreditación del personal no médico que podrá hacer uso del DESA. E. Obligaciones de las entidades subsidiarias de instalar un DESA Basándonos en la legislación vigente en Asturias para la implantación y uso del DESA por personal no médico, las entidades que decidan instalar un DESA deberán acogerse a las siguientes obligaciones: § DESA con mínimo dos juegos de parches y sistema de registro de sucesos. § Maletín de reanimación. § Cánulas orofaríngeas de diferentes tamaños(3,4,5) § Bolsa autohinchable con mascarilla facial, reservorio de oxígeno y fuente de oxígeno. § Rasuradota y gasas. H. Obligaciones del personal autorizado El personal autorizado por este Decreto se encuentra sujeto a las siguientes obligaciones legales: § Obligación de comunicar con el Centro Coordinador de Urgencias para garantizar la continuidad asistencial y el control médico del paciente, a través del teléfono de emergencias 112. § Obligación de cumplimentar la hoja de asistencia (modelo Utstein) enviándola a la Unidad Coordinación de Atención a Urgencias y Emergencias. de las I. Requisitos para la Acreditación del DESA Deberá cumplir los siguientes requisitos: § Ser mayor de edad y disponer del título de Educación Secundaria o Graduado Escolar. § Justificar la vinculación para el uso del DESA. § Seguir el programa de formación para el personal no médico y superar las pruebas de evaluación. J. Características de la acreditación en DESA según el Decreto La acreditación en DESA tendrá una vigencia de dos años siendo precisa su renovación de acuerdo al programa de formación específica establecido el Decreto 24/2006 del 15 de Marzo de 2006. A su vez podrá utilizar el DESA en Asturias el personal que acredite la realización y superación de un curso en cualquier otra Comunidad Autónoma cuyo contenido sea el mismo que el recogido en este Decreto. El programa de formación básica en DESA que recoge este Decreto constará de un total de 8 horas teóricas y prácticas. El de formación continuada o reciclaje tendrá el mismo contenido teórico y práctico que el de formación básica pero con una formación mínima de 3 horas lectivas. K. Aspectos éticos de la desfibrilación precoz. La actuación sanitaria ante todo paciente en situación de PCR deberá seguir, en la medida de lo posible, los cuatro principios bioéticos que rigen para cualquier acto médico: no maleficencia (no realizar actos que produzcan más daño), justicia (distribuir los recursos equitativamente), autonomía (derecho del paciente a decidir sobre su problema de salud) y beneficencia (promover el bien del paciente). No obstante, las características especiales de esta situación hace que se relativice cualquier valoración ética de estos hechos. Estos conceptos bioéticos, a su vez, se ven modificados por dos circunstancias diferenciadoras, propias de la RCP. Una de ellas es el hecho de que estas actuaciones (sobre todo las extrahospitalarias) son realizadas no sólo por personal médico y de enfermería sino también por personal no sanitario. En segundo lugar el que se trate de una urgencia vital obliga a la toma de decisiones inmediatas sin contar, en la mayoría de los casos, con información suficiente. Es decir, contaremos con poco tiempo y con información limitada. En cuanto al DESA, dado que científicamente se ha demostrado su eficacia, su uso por personal autorizado y entrenado, no debería suponer un problema ético diferente al del resto de técnicas usadas en RCP. Seguridad en el manejo del DESA La Seguridad del operador y el testigo o los testigos del evento es crítica durante la desfibrilación. La persona encargada de oprimir el botón de descarga es la responsable de verificar que nadie esté en contacto con la víctima cuando se administra una descarga de desfibrilación. Para garantizar la seguridad durante la desfibrilación, el operador del desfibrilador siempre debe anunciar cuando va a administrar la descarga. La persona que opera el desfibrilador debe recitar firmemente una frase de advertencia en voz alta antes de cada descarga, así como cerciorarse visualmente de que el resto de testigos no estén en contacto con la víctima en el momento en el que se produce la descarga. La forma en que debería realizarse sería la siguiente: “Voy a realizar una descarga a la cuente de tres. Uno, estoy alejado”. En este momento el operador verifica que no tiene contacto con el paciente, la camilla o el equipo. “Dos están alejados” El operador verifica visualmente que nadie esté en contacto con el paciente, incluidas las persona que están practicando las compresiones torácicas o las ventilaciones. Debe asegurarse que todo el personal se aleje del paciente, retire las manos de él y no toque ningún dispositivo ni objeto en contacto con el paciente. Este alejamiento también debe incluir al personal que tiene contacto indirecto con él, por ejemplo el personal que sostiene una bolsa de ventilación. “Tres, todos alejados”. El operador verifica visualmente que nadie más esté en contacto con el paciente o la camilla. La persona que opera el desfibrilador no necesita emplear exactamente estas palabras, pero sí debe asegurarse y advertir a los testigos y resto del personal presente en el evento que se van a administrar descargas eléctricas y que todos deben alejarse de la víctima, el equipo o la camilla. Estas maniobras de seguridad deben realizarse lo más rápido posible para minimizar el tiempo en el que la víctima está sin maniobras de RCP. La persona responsable del apoyo a la vía aérea y ventilación, debe asegurarse que no haya flujo de oxígeno alrededor de los electrodos. Hay casos publicados de quemaduras en pacientes, después que una chispa arda en un ambiente rico en oxígeno. Para minimizar riesgos en este sentido, se debe realizar lo siguiente en el caso de que el paciente se le esté dando suplementos de oxigeno: Retirar ventimask o gafas nasales al menos un metro. Si hay ambú se deja conectado o se aleja un metro, pero el reanimador que lo sostiene deberá alejarse en ese momento del paciente. Los electrodos deben estar bien colocados sobre la piel, para evitar que salten chispas por mal contacto de los mismos. Sistema de registro de PCR A. El Estilo Utstein El Estilo Utstein es un conjunto de recomendaciones sobre la forma de recoger y comunicar datos referentes a las Paradas Cardiorrespiratorias. Comprende un glosario de términos o definiciones acordados. Con todo ello, se pretende conseguir una uniformidad a la hora de comunicar datos referentes a todas las Paradas Cardiorrespiratorias que permita un intercambio más efectivo de información y las comparaciones, tanto dentro de un sistema como entre sistemas diferentes mejorando además la revisión internacional de las PCR. - B. Definiciones o glosario de términos del Estilo Utstein - - - - - Identificación del paciente: La identificación del paciente es un número que identifica específicamente cada paciente y cada parada cardiorrespiratoria. Esto permite realizar un seguimiento del paciente después de la RCP hasta el alta hospitalaria. Fecha de nacimiento /Edad: Si se conoce la fecha de nacimiento o la edad se recoge el dato. Si no se conoce se hace una estimación aproximada de la edad y se anota. Sexo: Hombre / Mujer. Puede ser un factor de riesgo importante para la parada cardiaca. Parada cardiaca: Es el cese de la actividad mecánica cardiaca confirmada con la ausencia de signos de circulación Reanimación cardiopulmonar (RCP): Es el intento de restaurar la circulación espontánea realizando compresiones torácicas con o sin ventilación asistida Causa de la PCR: En una parada se presume una etiología cardiaca a no ser que se conozca que ha sido - - - - producida por otra causa (traumatismo, inmersión, respiratoria, etc) PCR presenciada: Es PCR presenciada aquella que ha sido vista u oída por otra persona. Localización de la parada: Es el lugar específico donde se ha producido la parada. o Domicilio: Lugar donde reside el paciente incluyendo si se produce en el portal, patio del edificio donde vive. o Lugar público: Calle, parque, centro comercial, estadio de deportes, aeropuerto, centro de entretenimiento, estación de tren o autobús, iglesia, playa, edificios oficiales. o Otros: Habitación de hotel, oficina privada, etc. RCP por testigos: Es la RCP realizada por personas que no forman parte de un sistema organizado de urgencias. Incluye médicos, enfermeras u otros primeros intervinientes que reaniman a una persona fuera de sus horas de trabajo. Primer ritmo monitorizado: Es el ritmo que presenta el paciente cuando se monitoriza por primera vez. En el caso que se monitorice con DESA, el aparato distingue entre ritmo desfibrilable o no desfibrilable indicando descarga en el caso que sea desfibrilable. Recuperación de la circulación espontánea: Los signos de retorno de la circulación espontánea son respiraciones, tos o movimientos. Hora de colapso: En paradas presenciadas por testigos, vistas u oídas por un testigo identificado. Hora de inicio de RCP: Hora en que se inician maniobras de RCP (compresiones torácicas o - - desfibrilación) tanto si se iniciaron por testigos presenciales como por personal del SEM o primeros intervinientes. Hora de primera desfibrilación: Se recoge la hora en que se realiza la primera descarga. Hora de recuperación de la circulación espontánea: Hora en la que aparecen signos de circulación. Hora de recepción de la llamada: Tiempo en que la llamada entra en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) Hora de movilización del vehículo: Cuando el vehículo de respuesta comienza a moverse. Hora de llegada al lugar: Cuando el vehículo de respuesta se para en el lugar de actuación. C. Instrucciones para la cumplimentación de la Hoja de Registro de Datos Estilo Utstein para personal no médico Deben de registrarse y comunicarse los datos realizados a una PCR asistida con un DESA siguiendo el estilo Utstein. Del registro y comunicación de datos estará encargada aquella persona que atienda al paciente durante la PCR. Se cumplimentará esta hoja en todos los casos en que se realice una RCP básica con DESA aun en los casos en que el DESA no recomiende administrar descargas y únicamente se realice RCP básica. El Estilo Utstein incluye datos de identificación, sobre la parada cardiorrespiratoria y tiempos. 1. Identificación personal que realiza Reanimación Cardiopulmonar: a. Categoría: DUE, Técnico Emergencias Sanitarias, Bombero, Fuerzas Orden Público, Otros. Especificar la categoría a la que pertenece. b. Institución en la que trabaja. (Ej: Empresa de ambulancias, Bomberos de Asturias, etc) c. Lugar de trabajo: Localidad en que desarrolla su actividad. d. Nombre de las personas que realizar RCP 2. Identificación del paciente: a. Número aviso del CCU: Se preguntará al personal de la UME que acuda a continuar la RCP o al CCU. Este número es importante porque es la forma de identificar cada paciente. b. Edad c. Sexo: Hombre, Mujer 3. Datos de la Parada Cardiorrespiratoria: a. Fecha: en la que atendemos la Parada. Formato DD/MM/AAAA. b. Causa de la PCR: § Presumiblemente cardiaca: Si la parada se produce de forma súbita en una persona sana sin una causa externa aparente. § Otros: Cuando existe una causa externa que haya provocado la parada. (Ej: Accidente de tráfico u otro tipo, intoxicaciones, agresiones, enfermedades, etc). Será el médico que continúe con la asistencia a la PCR quien determine en cualquier caso la probable etiología de la PCR. c. PCR presenciada: § No: Si nadie oyó ni vio a la víctima cuando se produjo la parada y fue encontrado posteriormente. § Si: i. Por testigos: Cuando la parada a sido presenciada por cualquier persona, familiares, amigos, etc. ii. Por personal que forma parte del Sistema Emergencias Médico (SEM) iii. Por otros primeros intervinientes con capacitación para utilización DESA.: Incluye al resto de personal con capacitación para utilización de DESA que presencia la PCR dentro de sus horas de trabajo. (Ej: Enfermeros que trabajan en instituciones diferentes del SESPA, Bomberos, Policía…) 4. Localización de la PCR: a. Domicilio: En la casa del paciente o en cualquier parte del edificio en que vive b. Lugar público: Calle, parque, centro comercial, estadio de deportes, aeropuerto, centro de entretenimiento, estación de tren o autobús, iglesia, playa, edificios oficiales. c. Otros: Habitación de hotel, oficina privada, etc. 5. RCP por testigos: a. No: A nuestra llegada no hay nadie haciendo RCP b. Si: Cuando llegamos hay una o varias personas realizando RCP. Marcaremos este item aunque las personas que estén realizando la reanimación sean personal sanitario si están fuera de sus horas de trabajo. médico el paciente recupera la circulación espontánea (presenta signos de circulación). Si la recuperación de la circulación espontánea se produjese después como consecuencia de la realización de RCP avanzada nosotros marcamos NO. 9. Tiempos: Se anotan en formato HH:MM a. Hora de Colapso: Cuando lleguemos si la parada ha sido presenciada, preguntamos a las personas que estén con la víctima el tiempo aproximado que hace que se produjo la parada para anotarlo después. b. Hora de Inicio RCP: Cuando nosotros empezamos a hacer reanimación. c. Hora de Desfibrilación: Cuando administramos la primera descarga indicada por el aparato. d. Hora de Recuperación del pulso: En el caso de que se produzca antes de la llegada del equipo médico se anotará la hora. e. Llegada de equipo médico: Anotamos la hora en que llega el equipo médico para continuar con la RCP avanzada. 6. Primer mensaje del DESA: Cuando colocamos el DESA a un paciente, este analiza el ritmo y nos dice si está indicada descarga o no, haremos constar lo que nos haya dicho el aparato en este primer análisis. a. Descarga indicada (Ritmo desfibrilable) b. Descarga no indicada (Ritmo no desfibrilable) 7. Técnicas empleadas: Haremos constar todas las técnicas que hayamos realizado: a. Masaje cardíaco b. Ventilación asistida: Incluye bocaboca con o sin sistema de barrera, ventilación con bolsa mascarilla Ambú. c. Descarga DESA 8. Recuperación circulación espontánea: a. No b. Si: Unicamente marcaremos este item si durante nuestra actuación antes de la llegada del personal Los tiempos que vienen a continuación sólo deben ser anotados por DUES Centros de Salud y TES de ambulancias soporte vital básico que son activadas a través del CCU del SAMU. a. Hora de recepción de la llamada: Tiempo en que la llamada entra en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) b. Hora de movilización del vehículo: Cuando el vehículo de respuesta comienza a moverse. c. Hora de llegada al lugar: Cuando el vehículo de respuesta se para en el lugar de actuación Mantenimiento del DESA Los aparatos de Desfibrilación Externa Semiautomática (DESA) tienen un mantenimiento mínimo y hay que seguir en todos los casos las instrucciones del fabricante. Se deben almacenar en un lugar seguro que a la vez sea de fácil acceso si se necesita utilizar. Todas las personas que están capacitadas para su uso deben conocer el lugar exacto donde está situado el DESA. El aparato realiza autotest e informa de cualquier problema que pudiera tener Las baterías tienen una duración de 5 años, entre 100 y 300 descargas, entre 5 y 20 horas de monitorización. Algunas marcas disponen de un adaptador a la corriente alterna o al encendedor del coche que permiten recargar la batería. De todas formas es necesario realizar unas revisiones básicas para asegurarse un correcto funcionamiento del DESA o Revisión diaria: Inspección visual del DESA: § Está en el lugar correcto. § Limpio, sin salpicaduras. § Sin golpes, roturas u otros daños. § Verificar que la batería está correctamente instalada. o Revisión mensual: Verificar que están disponibles todos los elementos: § Tres pares de electrodos para desfibrilador en paquetes cerrados. § Equipos de protección individual: Guantes, dispositivos de barrera. § Maquinillas de rasurar. § Tijeras § Toalla de mano. § Los aparatos modernos están programados para realizarse pruebas a si mismos de forma § automática. Verificar que no hay ningún mensaje de error en la pantalla. Suministro de energía: Verificar que la batería no está caducada. Inspeccionar mensaje sobre estado de batería. Muchos aparatos emiten un pitido si la batería está descargada. o Después de cada uso § Reposición del material utilizado. § Limpiar y desinfectar el DESA. § Revisar el aparato en busca de golpes, roturas u otros daños. § Chequear la batería y reemplazarla si es necesario. § Módulo de documentación ECG de cada episodio: Seguir instrucciones del fabricante para rescatar datos que se guardan en la memoria interna del aparato cada vez que se utiliza. § Volver a colocar el DESA en su lugar habitual. Seria aconsejable que cada institución, siguiendo estas instrucciones elaborase una hoja de revisiones del DESA diarias, mensuales y tras cada utilización. Ante cualquier duda sobre el mantenimiento o correcto funcionamiento del DESA, ponerse en contacto con el fabricante. Bibliografía Decreto 24/2006, de 15 de marzo, por el que se regula la formación y utilización de desfibriladores externos semiautomáticos por personal no médico. Boletín Oficial del Principado de Asturias. 7 abril 2006. Anthony J. Handley, Rudolph Koster, Koen Monsieurs, Gavin D. Perkins, Sian Davies. Leo Bossaert. Recomendaciones sobre resucitación del Consejo Europeo de Resucitación 2005. Sección 2. Soporte Vital Básico y uso de desfibriladores externos automáticos. Resuscitation 2005; 67S1, S7S23. Silvia G. Priori, Leo L. Bossaert, Douglas A Chamberlain. Carlo Napolitano, Hans R. Arntz, Rudoldh W. Koster, Koen G. Monsieurs, Alessandro Capucci, Hein H. Wellens. Policy Statement ESC-ERC recommen dations for the use of automated external defibrillator s (AEDs) in Europe. Resuscitati on 60 (2004) 245-252. Tom Aufderheide, Mary Fran Hazinski, Graham Nichol, Suzanne Smith Steffens, Andrew Buroker, Robin McCune, Edward Stapleton, Vinay Nadkarni, Jerry Potts, Raymond R. Ramirez, Brian Eigel, Andrew Epstein, Michael Sayre, Henry Halperin and Richard O. Cummins. Community Lay Rescuer Automated External Defibrillation Programs: Hey State Legislative Components and Implementation Strategies: A Summary of a Decade of Experience for Healthcare Providers, Policymakers, Legislators, Employers, and Community Leaders Fron the American Heart Assotiation Emergency Cardiovascular Care Committee, Council on Clinical Cardiology, and office of State Advocacy. Circulation 2006; 113: 12601270. Mary F. Hazinski, RN, MSN; Ahamed H. Idris, MD; Richard E. Kerber, MD; Andrew Epstein, MD; Dianne Atkins, MD; Wanchun Tang, MD; Keith Lurie, MD. Lay Rescuer Automated External Defibrillator (“Public Acces Defibrillation”) Programs. Circulation 2005; 111: 3336-3340. Automated External Defibrillation. Implementation Guide. American Heart Assotiation 2004. www.americanheart.com Richard O. Cummins, Douglas A.Chamberlain, Cochairmen; Norman S. Abramson, et al. Recommended guidelines for uniform reporting of data from out.of.hospital cardiac arrest: the “Utstein Style”. A statement for health professionals from task force of the American Heart Assotiation, the European Resuscitation Council, the Heart and Stroke Foundation of Canada, and the Australian Resuscitation Council. Resuscitation 1991; 22: 1-26. Ian Jacobs, Vinay Nadkarni, Jan Bahr, et al. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update and simplification of the Utstein templates for resuscitation registries. A statement for health professionals from a task force of the international liaison committee on resuscitation (American Heart Assotiation, European Resuscitation Council, Australian Resuscitation Council Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa). Resuscitation 2004; 63: 233-249.