Introducción Libro segundo de Espejo de Caballerías

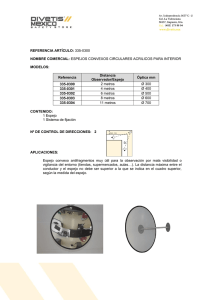

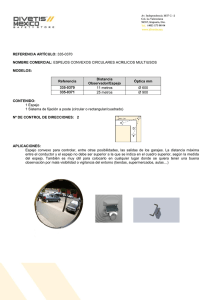

Anuncio