Descargar libro en formato PDF

Anuncio

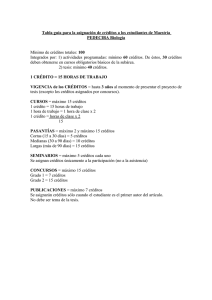

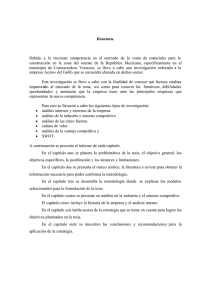

HACIA UNA CLARIFICACIÓN DE LO QUE SON LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y HACIA UNA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS LA TESIS PROFESIONAL (ENSAYOS) HACIA UNA CLARIFICACIÓN DE LO QUE SON LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y HACIA UNA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS LA TESIS PROFESIONAL (ENSAYOS) José Vitelio García Maldonado ÍNDICE Nota introductoria............................................................9 Hacia una clarificación de lo que son los materiales didácticos.......................................................11 Hacia una clasificación de los recursos didácticos.......................................................................25 Conclusiones..................................................................32 La tesis profesional.........................................................33 NOTA INTRODUCTORIA Frecuentemente, en la jerga pedagógica se manejan conceptos ambivalentes o de contenidos que se traslapan entre sí. Las siguientes ideas constituyen un intento por clasificar, en primera instancia, lo que debe entenderse como material didáctico. Luego se analizan clasificaciones que adolecen de rigor lógico. Finalmente, se hace una categorización conjugando dos variables fundamentales en categorías lógicamente discernibles. Recursos didácticos constituye el concepto general. Materiales y auxiliares didácticos, la primera clasificación operativa. De ahí las subsecuentes. Esperamos que estas ideas sean útiles para quienes se dedican al hacer pedagógico. HACIA UNA CLARIFICACIÓN DE LOS QUE SON LAS MATERIALES DIDÁCTICOS Resulta que, dentro del proceso de análisis de la realidad, la ciencia ha establecido una serie de normas que le permiten captar de manera más confiable los valores que una variable estudiada puede presentar dentro de un universo investigado. Este proceso presupone medir, es decir, registras los cambios de una variable y expresarlos dentro de una escala, que en sí, es una sola, se complica a medida que se le agregan más requisitos. Cada uno de sus peldaños es importante en su nivel y nos muestra el grado de complejidad de la ciencia en particular a la que se aplica. Así se puede hablar de cinco niveles, del más sencillo al más complejo, del más lato al más riguroso. Surge así la escala NOIRA, que con fines mnemotécnicos, se integra con las iniciales de cada uno de los niveles de medición. Escala o nivel nominal, el más sencillo, consiste en identificar la presencia de determinados atributos. Es en sí una clasificación. A pesar de su sencillez, es un primer paso que no todos los que pretenden hacer ciencia, logran dar con éxito, porque cuando menos deben satisfacer tres requisitos. Primero, que se haya establecido claramente un criterio de clasificación fundametum divisionis, que permita agrupar de manera inequívoca a los integrantes de un universo en diversas categorías. Segundo, que se cumpla por parte de los elementos del universo estudiado la exclusividad de pertenencia a una y sólo a una categoría. Si acaso algún elemento investigado pudiera quedar en dos o más categorías, significaría que el fundamentum divisionis no fue el adecuado y éste tendría que revisarse o sustituirse. Tercero, que se satisfaga la exhaustividad, o sea la posibilidad de que todos y cada uno de los elementos del universo investigado queden dentro de las categorías resultantes de la clasificación. Si por desgracia surgiera un apartado de «otros» o «no clasificados», significaría que nuestro criterio de clasificación no funcionó. Tal vez para alguien sea difícil concebir que la simple clasificación es ya una medición, sin embargo, así es. En la simple matemática, la igualdad y la diversidad entre los números puede interpretarse como equivalencia y no equivalencia entre las unidades investigadas. Si en el proceso de medición se introduce un requisito más, o sea el criterio de jerarquización tendremos el nivel ordinal. El resultado de esta escala de medición es, sin importar la magnitud de la distancia, que unas unidades estarán antes que otras, según el criterio de prioridad que se haya establecido. En este nivel surge una característica más: la transitividad, o sea que si A> B y B> C, entonces A> C. En el terreno matemático la característica mayor o menor corresponde a «más que» o «menos que» de una variable entre las unidades del universo investigado. Si ahora se nos ocurre medir en magnitudes aplicables a la variable, la distancia que guardan las unidades clasificadas y ordenadas, resulta que habrá oportunidad de establecer intervalos para agrupar en subcategorías al universo investigado. Así surge la escala interval o de intervalo. En ella se pueden interpretar las diferencias iguales del lenguaje matemático como característica igualmente distinta entre las unidades separadas por intervalos. Válidamente hasta aquí llegarían las ciencias sociales en su proceso de investigación. No concebimos la aplicación de escalas más complicadas sin riesgo de llegar a la ficción en el campo de estas ciencias. Después, si se introduce un cero absoluto que pueda ser interpretado entre las unidades investigadas como «nada», estaremos ante la escala de razón. Como puede advertirse, las variables estudiadas en las ciencias sociales sólo tendrían valores de cero en universos inanimados. En este nivel, las razones iguales del lenguaje matemático pueden ser interpretadas como condiciones «igualmente distintas» entre las unidades investigadas. En la cúspide de la medición llegamos a la escala absoluta y al pleno terreno de las matemáticas, en donde uno entre los números se interpreta como la «unidad más pequeña» entre las unidades investigadas del universo de estudio. Esta escala satisface la medición de una escala de razón. Así las cosas, detengamos nuestra mirada en el ámbito de uno de los campos de la ciencia de la educación. En el terreno de la didáctica encontramos algunas «clasificaciones» que no son tales ya que carecen de un fundamentum divisiones único y específico, resultando, por consiguiente, una serie de clases o categorías de material didáctico que se entrecruzan y cuyos elementos agrupados pueden pertenecer a varias de las categorías presentadas. A modo de ilustración, veamos algunos ejemplos: Categorías Posible fundamentum divisonis 1. Material permanente de trabajo 1. Durabilidad 2. Material informativo 2. Función comunicativa 3. material ilustrativo visual y audiovisual 3. Tipo de percepción a partir del uso 4. Material experimental 4. Especificidad del uso Como se advierte en esta clasificación de Imideo G. Nérici, existen cuatro criterios de clasificación, uno para cada clase; por lo mismo, dicha categorización no funciona en lo absoluto. Otro caso: Categorías Criterios de clasificación 1. Material escolar de tipo permanente Material de consumo 1. Durabilidad 2. Material natural 2. Origen 3. Material audiovisual 3. Forma de percepción a partir de su uso 4. Material informativo 4. Función comunicativa 5. Material auxiliar 5. Importancia de su uso 6. Material experimental 6. Especificidad de su uso En esta clasificación advertimos seis fundamentum divisiones; sólo uno de ellos, el primero, nos da una categorización independiente. Si bien las dos últimas categorías se refieren al uso del material didáctico, se advierte que no pueden englobarse como único criterio ya que no son excluyentes entre sí. Un material auxiliar podría ser, al mismo tiempo, experimental. Esta clasificación la propone Romeo Gómez Saavedra. Otro ejemplo: Categorías Fundamentum divisiones 1. Material impreso 1. Modalidad de lenguaje 2. Pizarrón Rotafolios Carteles Gráficas Ilustraciones Mapas 2. Uso en el aula 3. Material de experimentación 3. Especificidad de su uso 4. Material audiovisual Material auditivo 4. Tipo de percepción a partir de su uso En esta clasificación de Ma. Esther Aguirre Lora, encontramos prácticamente cuatro clasificaciones; por lo mismo, las categorías enunciadas se traslapan entre sí. Por otra parte, advertimos cuando menos dos niveles de generalidad entre la segunda categoría y el resto. Su aceptación nos podría llevar a resultados acompañados del riesgo de incurrir en la falacia del nivel equivocado. Otro caso: Categorías Criterio de clasificación 1. Tridimensional 1. Por el número de sus dimensiones 2. Proyectable Verbales o grabaciones 2. Modalidad técnica del recurso lenguaje 3. Objetos reales o realidad 3. Por su naturaleza En este ejemplo del CNTE coexisten tres clasificaciones: la segunda con un criterio que confunde modalidad de lenguaje con presentación técnica del mismo (verbales o grabaciones). También, como es lógico, no hay exclusividad entre las categorías resultantes. Otro caso más: Categorías 1. Experiencias directas con la realidad Criterio de clasificación 1. Forma de integración del concepto Simbolismos de presentación plana 2. Auxiliares visuales Auxiliares auditivos 2. Forma de percepción a partir de su uso. Auxiliares audiovisuales En esta clasificación de R. Moreno y García, como se aprecia en realidad, coexisten dos clasificaciones cuyas categorías se traslapan entre sí. Otro ejemplo más: Categorías Criterio de clasificación 1. Material fungible Material durable 1. Durabilidad 2. Material hecho o construido en la escuela Material adquirido 2. Forma de obtención Como en el caso anterior, esta clasificación es en realidad un conjunto de dos clasificaciones. Sus categorías, en consecuencia, se traslapan entre sí. Otro caso más: Categorías 1. Material audible Material visual Material audiovisual Fundamentum divisiones 1. Tipo de percepción a partir de su uso Esta clasificación de John W. Bachean, tiene sólo un criterio de categorización, lo cual es una ventaja aceptable. El único reparo que podría presentársele es su fundamentum divisionis no abarcaría algunos tipos de materiales didácticos que quedarían fuera de esta clasificación y, por lo mismo, no cubre el requisito de exhaustividad. Como consecuencia, en todas las clasificaciones anteriores se revuelven materiales didácticos con algunos objetos que en rigor no lo son. Alguien podría buscar el camino fácil y la salida airosa, conviniendo quizá que en cuestión de materiales didácticos no puede haber clasificación inicial posible. Desafortunadamente o afortunadamente, según sea el punto de vista desde el cual se vea la anterior afirmación, se estaría condenando a la didáctica a no dar nunca su primer paso en el camino del reconocimiento científico. Si la didáctica como parte fundamental de la pedagogía -que desde hace tiempo ha pretendido dejar su antigua imagen de arte para convertirse en Ciencia de la Educación- no pudiera hacer algo tan sencillo «clasificar» los materiales educativos, flaco favor y nulo apoyo brindaría a la ciencia pedagógica. Por eso, para iniciar el trabajo didáctico es menester contar cuando menos con una clasificación confiable que nos permita tener la primera y más simple medición a nivel nominal del importante universo que integra uno de los objetivos de estudio de la didáctica, nos referimos a los materiales didácticos. Con los antecedentes expuestos, sugerimos algo tan sencillo que podría ser el «parto de los montes» pero que, sin embargo, es una clasificación confiable porque reúne las características de exclusividad y exhaustividad del más simple nivel de medición, para saber, primero, lo que es y lo que no es material didáctico. Entre los materiales educativos proponemos que, utilizando como fundamentum divisionis la intencionalidad puesta en su elaboración u origen, se distingan éstos como materiales didácticos o auxiliares didácticos, según fuese el caso. Así, tendríamos considerando como universo de investigación o de estudio a los materiales educativos. Categorías Materiales didácticos Fundamentum divisionis Intención específica enseñanza para la Auxiliares didácticos Si, por ejemplo, en un salón de clases se tuviese un mapa hecho específicamente para la enseñanza, con caracteres adecuados al grado, con coloración y representaciones específicas para que puedan ser entendidos por los alumnos estaríamos frente a un material didáctico. Si el caso fuese que un maestro utilizara alguna carta geográfica hecha por el CETENAL, que fue elaborada con criterio de especialistas, pero que el profesor empleara para ilustrar, de acuerdo con su iniciativa, una clase específica, estaríamos ante un auxiliar didáctico. Así, el estudioso y el practicante de la ciencia de la educación, no estarían ante el absurdo de considerar algunos muy valiosos auxiliares didácticos como motivos de estudio didáctico, pongamos por caso un televisor, un radio, un proyector, etcétera. Este primer caso nos permitiría saber lo que es y lo que no es un material didáctico; de aquí en adelante ya se podrían utilizar otros criterios para clasificar, tanto los materiales como los auxiliares didácticos. La ciencia comienza por un paso simple para ir complicando, con criterios que se introducen gradualmente, la visión de su universo de estudio. Si un primer paso no se ha dado firmemente, como en el caso de las construcciones con cimientos débiles, todo el edificio de la ciencia, en determinada rama del conocimiento humano, tendría el riesgo de derrumbarse. HACIA UNA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Partiendo de la base de que se considerarán materiales didácticos todo aquellos recursos hechos ex profeso para la enseñanza y de que los auxiliares didácticos son recursos adoptados para la enseñanza, sin que en esencia hayan sido hechos para lo mismo, podríamos ahora plantear una clasificación de ambos universos. En un primer nivel, los materiales didácticos pueden clasificarse en tres grandes categorías: gráficos, pictóricos y plásticos. Aquí el fundamentum divisionis sería forma de simbolismo. Los materiales didácticos gráficos pueden ser diagramas, esquemas, cuadros sinópticos, resúmenes, compasiones, etc. Es decir, todo aquello que tenga relación con la escritura hecha ex profeso para la enseñanza. El material didáctico pictográfico será aquel que, fundamentalmente a través del dibujo se utiliza para la enseñanza, por ejemplo: mapas, ilustraciones, cromos, etcétera. Material didáctico plástico es aquel constituido por formas de diversos materiales que como tales producen los objetos de la realidad. Aquí encontraríamos: esculturas, maquetas y toda clase de recursos representativos de la realidad (véase Cuadro 1). Cuadro 1 MATERIAL DIDÁCTICO REPRODUCCIONES DE LA REALIDAD EX PROFESO PARA LA ENSEÑANZA Gráficos (ejemplos) Esquemas Pictográficos (ejemplos) Dibujos Plásticos (ejemplos) Esculturas Folletos Carteles Maquetas Grafías Murales Modelos Libros Mapas Etcétera Revistas Historietas Impresos Láminas didácticas Etcétera Etcétera Dado que la tecnología como aplicación técnica de la ciencia se ha incorporado en el campo de la didáctica, como en el de muchas disciplinas, resulta que de acuerdo a la forma de invención podemos considerar tres categorías de la innovación tecnológica llevada al campo de los materiales didácticos así tendríamos nueve celdas con las variables de referencia, como se presenta en seguida (véase Cuadro 2). CUADRO 2 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MECÁNICOS (1) Visuales (ejemplos) ELÉCTRICOS (2) Visuales (ejemplos) ELECTRÓNICO S (3) Audibles (ejemplos) GRÁFICOS Acetatos Filminas Transparencias Etcétera (5) Grabaciones en castes Carretes Discos Etcétera (6) Visuales (ejemplos) Visuales (ejemplos) Audiovisuales (ejemplos) Rotafolio Didáctico Franelogramas Montajes Fotografías Etcétera Microfichas Microfilms Bandas de proyección fija. Diapositivas Fotografías Etcétera (8) Grabaciones en videocasetes Películas sonoras Diapositivas Estereo-copias Etcétera (9) Modelos con movimientos mecánicos (ejemplos) Modelos cinéticos aparentes (ejemplos) Modelos cinéticos Globos terráqueos, Modelos anatómicos, etcétera. Con movimiento mecánico Modelos anatómicos, globos terráqueos, etcétera. Con movimiento aparente a base de luces Modelos anatómicos con movimiento autónomo, etcétera (4) FOTOGRÀFICOS (7) PLÁSTICOS (ejemplos) En la primera celda dejamos a la imaginación del lector los ejemplos probables. En la segunda celda podríamos colocar a todos aquellos materiales gráficos que se auxilian de lo mecánico para figurar como recursos perceptibles visualmente. Aquí tendríamos: acetatos, filminas, transparencias, etcétera. En la celda tres se colocarían los materiales gráficos con aplicación tecnológica electrónica. Su percepción sería a través del sentido del oído y sus ejemplos abarcarían toda clase de grabaciones. En la celda cuatro podrían ubicarse los materiales pictográficos que utilizan lo mecánico como innovación tecnológica para su uso. Así tendríamos el rotafolios didáctico, los franelogramas, los fotomontajes, etcétera. En la celda cinco podrían situarse los materiales pictográficos que tendrían como una innovación la tecnología eléctrica. Pongamos por caso microfichas, microfilms, bandas de proyección fija, diapositivas fotográficas, etc. Estos casos son percibidos visualmente. En la celda seis quedarían los materiales pictográficos presentados con el auxilio de la electrónica. Su percepción sería audiovisual. Por ejemplo: grabaciones en videocasetes, películas sonoras, etcétera. En la celda siete se cruzarían los materiales plásticos con la presentación mecánica, resultando como es lógico, modelos con movimiento mecánico, por ejemplo: globos terráqueos, modelos anatómicos, etcétera. En la celda ocho ubicaríamos los materiales plásticos apoyados en lo eléctrico como innovación tecnológica, dando lugar a modelos cinéticos aparentes; por ejemplo: modelos anatómicos, globos terráqueos, con movimientos aparentes a base de luces. Finalmente, en la casilla nueve tendríamos el resultado de cruzar los materiales de forma plástica con la innovación electrónica. Así surgirían modelos con movimiento autónomo. Como puede advertirse, la innovación tecnológica podría complicarse y en consecuencia podrían surgir, en dado caso, otras categorías al cruzar la innovación tecnológica con alguna de las tres formas que fundamentalmente hemos asignado a los materiales didácticos. Las nueve categorías anteriores surgen enriqueciendo a las tres formas fundamentales que se plantean como materiales didácticos. Así superamos las confusiones que se presentan cuando en un mismo nivel de generalización se manejan indiscriminadamente dos fundamentum divisionis. Por otro lado, habíamos afirmado que los auxiliares didácticos son recursos adoptados para enseñar sin que específicamente hayan sido diseñados para ese objetivo. De principio se nos ocurren dos categorías: objetos naturales y objetos tecnológicos, con lo cual abarcaríamos todo el universo de auxiliares didácticos. La primera categoría a su vez podría dividirse en atención a la naturaleza de los objetos, en tres subcategorías: minerales, vegetales y animales. En cada una de estas subcategorías podrían citarse ejemplos de objetos sin modificar; es decir, tal y como se presentan en la naturaleza, y en objetos modificados con cierto proceso de adaptación que posibilita un mejor manejo de los mismos. En la categoría de objetos tecnológicos encontramos tres posibles subcategorías: auditivos, visuales y audiovisuales, como recursos que el maestro permite emplear según su inventiva (véase Cuadro 3). La idea está presentada y corresponde a los estudiosos del tema considerarla y, en su caso, enriquecerla. AUXILIARES DIDÁCTICOS Objetivos adaptados para la enseñanza Tecnológicos Naturales Retroproyector, proyector de cuerpos opacos, video casetes, proyector de carrusel, pizarrones, proyector de filminas o fotobandas, etc. Proyectores cinematográficos, proyector de transparencias con reproductora de sonido, televisión, etcétera. Audiovisuales Radio, casetes, carretes magnetofónicos, discos, equipos de sonido, etcétera. Animales disecados, cráneos desmembrados, esqueletos adaptados, etcétera Modificados: Vegetales disecados y alterados químicamente, etcétera. Modificados: Seres vivos (conejos, mariposas, ranas, insectos), etcétera. Flores, hojas, frutos, semillas partes de éstos (estambre, pistilo, filamento, etcétera). Sin modificar: Sin modificar: Cobre, estaño, zinc, fierro, plomo, acero, aluminio, mercurio reactivos químicos de laboratorio, etcétera. Modificados: Visuales Auditivos Animales Vegetales Minerales Piedra pómez, basalto, obsidiana, cuarzo, calcita, hematina, sal (cloruro de sodio), etcétera. Sin modificar: Cuadro 3 CONCLUSIONES 1. Para una clasificación lógicamente aceptable, es necesario establecer un criterio claro y definido (fundamentum divisionis), que permita agrupar inequívocamente a los integrantes de un universo en diversas categorías. 2. La exclusividad y la exhaustividad son criterios imprescindibles para una buena clasificación. 3. Recursos didácticos son todos aquellos que se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos que se haya trazado el docente. 4. Materiales didácticos son aquellos recursos elaborados ex profeso para la enseñanza. 5. Auxiliares didácticos son aquellos recursos adoptados para la enseñanza sin que en esencia se hayan hecho para tal fin. 6. Cruzando la variable forma de simbolismo e innovación tecnológica, podemos tener una categorización de nueve grupos de materiales didácticos. 7. Cruzando los conceptos objeto-naturales y objetotecnológicos como variables, podemos abarcar todo el universo auxiliares didácticos. LA TESIS PROFESIONAL LA TESIS PROFESIONAL* Lo primero que uno se pregunta cuando tiene que disertar sobre alguna temática específica es: ¿cómo me ubicaré o cómo voy a tratar de hacerme entender por mi auditorio? Conocí las inquietudes que ustedes tienen como profesionistas en ciernes o como estudiantes hacia una especialidad. Deseo ser práctico. Les transmitiré, algunas experiencias personales u otras que he podido detectar en algunos de mis alumnos; bien lo que debemos hacer cuando deseemos obtener el título profesional en algún área del conocimiento humano. Antes que nada, convendría recordar qué entendemos por tesis. Sabemos que este término está muy ligado a otros similares: hipótesis, antítesis, síntesis, por ejemplo. Estos vocablos pertenecen a la misma familia de palabras. ¿Qué sucede cuando alguien ha cursado una serie de etapas en el avance del conocimiento? El grupo social, y específicamente el grupo profesional, pide una muestra de calidad para aceptarnos en el ámbito del quehacer profesional. Este paso es muy significativo en la vida del profesionista. Este paso es muy significativo en la vida del profesionista. No es lo mismo un profesionista sin tesis profesional que otro con examen de grado. Como que al primero le falta la posibilidad de pasar de un nivel cuantitativo a otro que significa un cambio de calidad. * Conferencia sustentada ante un grupo de pasantes de pedagogía en México, D. F. Quizás ustedes estarán recordando aquella teoría que dice: en la interpretación de fenómenos sociales, la acumulación en cantidad puede llegar a un punto nodal de cambio que da distinta calidad. Par mí, esto es la tesis. Al presentar el trabajo recepcional, y arribamos ya como profesionistas a un campo del conocimiento humano, ya podemos estar tranquilos, y también actuar con toda seguridad en lo que hagamos. Después del examen profesional, viene el momento que nos permitirá revisar los conocimientos, ponerlos en práctica y confrontarlos con la realidad, para ver si nos sirven al interpretarla. Debemos hacer un examen de conciencia y tratar de corroborar que, cuando menos, hemos adquirido el lenguaje del método científico. Si eso se logra, ya está dado un paso muy importante. ¿Qué es el método científico? Oímos hablar de muchos métodos. Pero antes de dar contestación a la pregunta, reflexionemos un poco. Cuando estaba tratando de adquirir mi título inicial en el magisterio, había una polémica entre Enrique C. Rébsamen, venido de Suiza, y Manuel R. Gutiérrez, ingeniero mexicano. Rébsamen decía: el método es algo concreto que puede tener distintas características. En el caso de la enseñanza, el método se preocupa de que el alumno vaya de la mano de una persona mayor (más preparada que, en nuestro caso, puede ser el maestro) para llegar a un nuevo conocimiento. Este método, en especial, es distinto a otros, por ejemplo, el de la investigación. Gutiérrez afirmaba: el método, trátese del que se trate, es uno solo en realidad. Por ejemplo: cuando alguien va a aprender algo (como puede ser un alumno en el aula) o va a investigar un tema (como puede ser un profesionista en el laboratorio o en el campo de su trabajo) lo primero que hace es organizar sus ideas con anterioridad. El método, por tanto, sería ordenar los pensamientos con el fin de alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos. Parece ser que el concepto del ingeniero Gutiérrez es el más cercano a la realidad. Si deseamos tener la seriedad de la ciencia, obvio que debemos ordenar nuestras ideas y basarlas en una serie de principios (lógico) para ser aplicados mediante el método científico. Este nos permite partir de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general. El mismo método científico nos permitirá pasar (pero en otro momento del proceso de investigación) de lo general a lo particular para corroborar si lo investigado es o no realidad o si resiste el análisis. Tanto hay orden en las ideas del maestro cuando prepara e imparte su clase, como en el alumno cuando induce un conocimiento; lo mismo hace un investigador o el sociólogo en una investigación de campo. Exactamente sucedería lo mismo con ustedes, cuando estén dilucidando el tema de su tesis. Concluyamos en forma parcial: no podemos hacer un trabajo científico (como la tesis), si antes no hemos organizado nuestras ideas. Para ordenar nuestros pensamientos se requiere primero conocer lo que vamos a investigar; sobre todo para no investigar lo ya investigado. Por un supuesto, quien está haciendo la tesis es alguien informado; evidente que muy distinto a una persona común y corriente, ya que bajo nuestro supuesto se han cursado varios años y se tiene una información; con ese trasfondo de teoría y riqueza cultural se puede barruntar lo más significativo en el análisis para una tesis. Segundo, ubicado y analizado el tema de la tesis, ha de recurrirse al apoyo del método científico. Habrá muchos esquemas para elaborar tesis. Todos serán válidos, mientras haya un orden para fundamentar las ideas y, también, para hacer una investigación: documental, a nivel de descripción teórica; práctica: de campo, de laboratorio ( el universo de trabajo del físico o del biólogo); sociológica, de universo académico, etcétera. La investigación ¿cómo se va a hacer? Primero, cuestionando el tema y perimetrándolo: cuál es el tema y hasta dónde abarcaría. Por ejemplo, la tesis: «Las características psicobiológicas del niño mexicano». ¿De qué época? ¿De qué estrato socioeconómico? ¿Qué edad del niño mexicano?, porque hay varias etapas. ¿Qué entendemos por niño mexicano? ¿Qué aspectos del niño mexicano con relación al desarrollo psicobiológico? ¿Qué se entiende por características psicobiológicas del niño mexicano? Segundo, identificando la información bibliográfica o haciendo las reverencias a los cursos en donde se estudió el tema. Resueltas todas estas cuestiones, terminar en un enunciado, muy concreto, donde se resuma el tema de la tesis. En este momento, ya se ha dado un gran paso. Este momento durará, quizás, varias sesiones, varios meses. Quien circunscribe su tesis debe ser modesto en los alcances. Ya ubicado, plantear la «operación» de los conceptos sobre todo, para definirlos. Una vez conceptualizados, desglosarlos: de dimensiones generales a indicadores; de indicadores a concreciones, las cuales pueden tener la forma de pregunta o de puntos a investigar. Haga de cuenta que es un árbol con un solo tronco. El tronco es la cuestión motivo de nuestra tesis; este tronco se abre en tres o cuatro ramas: nuestros conceptos. Dichas ramas se abran, a su vez, en otras más delgadas que serían las dimensiones de los conceptos. Al final, tenemos una especie de estructura arborescente en cuya cúspide, las ramas más pequeñas, son los ítems, o sea, aquellos aspectos concretos que debemos investigar para poder hacer la tesis: Este proceso, en términos generales, se llama: operar los conceptos. Volvamos a nuestro ejemplo. Si nuestro tema era el desarrollo psicobiológico del niño mexicano, debemos precisar: ¿El niño mexicano de la ciudad de México? ¿Niños de la segunda infancia? Deseo recalcar algo importante: lo que bien se comienza bien se termina. Si no hemos precisado lo que vamos a investigar y si no hemos determinado hasta dónde y a qué nivel llegará la investigación probablemente lo que tengamos al final no será una tesis sino una descripción. Si no hemos supuesto cuáles son los resultados de nuestra investigación y cómo los vamos a interpretar, posiblemente lo que tengamos al terminar nuestro trabajo de investigación (documental o de campo) sea algo que no entendamos, por ser sólo un cúmulo de datos, tal vez muy interesantes, pero que no pueden ligarse entre sí para interpretar la realidad investigada. Muchas veces eso es lo que sucede con quienes hacen las tesis. Se pasan años haciendo un trabajo que no llega a tener concreción, porque quien planteó el tema, desde un principio no precisó lo que tenía que investigar; por este descuido se abre, de tal suerte que se hallarán datos que no puedan interpretarse. Ustedes pueden preguntarle a muchos profesionistas por qué no han culminado en la titulación, si realizaron un trabajo para tesis. Probablemente, la respuesta sería la misma: falta de cuidado al sistematizar el proceso de investigación. Volvamos a recalcar: todo el planteamiento de investigación debe tener un trasfondo lógico. El trasfondo lógico lo dará el ordenamiento de las ideas. Este orden nos lo va a indicar el método científico; independientemente de que en su concreción se llamé: análisis de documentos, o inducción de resultados para generalizar, o comprobación de resultados al aplicar el aspecto deductivo del método científico, o analogía cuando comparamos casos particulares para ver si tienen cierta posibilidad de darnos una conclusión general, etcétera. El proceso de investigación es muy importante que sea diseñado. Hay pasos que no daré en detalle; sí mencionaré algunos que, por lo general, constituyen el «talón de Aquiles» para aquellos que no hacen el planteamiento correcto. Primero: cuando hacemos nuestro proyecto de investigación, existe un paso elemental pero muy importante: tener presente los niveles de medición. Todo lo que yo pueda investigar se puede medir. Ustedes dirán: «Es que hay cosas que no se pueden medir, como las calidades, como los atributos». También eso se puede medir. El nivel más bajo en la medición es la clasificación. Es el nivel nominal de medición; el nivel en el cual nosotros hacemos referencia a la existencia o no existencia de un atributo. Por esta razón decimos: «Somos mexicanos y los que están pasando una línea son norteamericanos». Esto ya es una medición. La clasificación, o sea, el ver si se tiene o no un atributo, una cualidad determinada y que nos interesa investigar, ya es suficiente. Con este paso tan sencillo, nosotros podemos hacer análisis, incluso matemáticos. Ustedes saben que el lenguaje de las computadoras es un sí o un no. Esta dicotomía es la base de un lenguaje: el matemático. En una investigación, habrá estos documentos que van a ser analizados porque interesan; otros que no se tomarán en cuenta porque no sirven para mi tesis. Si esta selección no la hacemos bien, va a dar al traste con el tema de tesis. En las ciencias sociales, con frecuencia, encontramos planteamientos de clasificaciones erróneas. Verbi gratia: alguien piensa que en una comunidad campesina va a encontrar ejidatarios, pequeños propietarios, latifundistas y… cultivadores de maíz. Esta clasificación es errónea, porque «cultivadores de maíz» es la resultante de otra categoría con distinto fundamentum divisionis, o sea, el fundamento de la división debe estar claramente definido por el investigador; de lo contrario, comenzamos mal nuestro trabajo. Esto que parece tan sencillo, muchas veces no lo saben hacer nuestros jóvenes, aunque ya han pasado cinco años en estudios de alto nivel. Parece que el trasfondo de la lógica se olvida. Esto tan sencillo es importante, porque son los cimientos de una construcción y si están débiles el edificio se va a derrumbar tarde o temprano. Después del planteamiento bien cimentado, hay otro aspecto importante que retomo: la operación conceptual. Es muy frecuente que los trabajos de tesis se presente, por un lado, lo que llamamos el problema definido. De pronto salta, por otro lado, algo que no tiene nada que ver con lo dicho. Las líneas de comunicación se han desconectado. La líneas de comunicación deben verse con toda claridad. Si a mí me interesa saber las características socioeconómicas del educando en el primer año de una escuela primaria en un lugar desamparado de la periferia del Distrito Federal, evidentemente tienen razón las siguientes preguntas: ¿Cuántos años tienen mis alumnos?, aunque de antemano sepa que deben tener seis; pero en la colonia fulana de nuestro supuesto, es probable que seis años no sea el promedio ya que dicha colonia tiene problemas socioeconómicos especiales. Si yo no he establecido el parámetro, la línea de comunicación no se establece. Los resultados, a lo peor, no tendrán relación. Por eso, es aconsejable que esta operación de conceptos se haga en una hoja grande, para que el asesor de tesis vea de dónde partimos y hasta dónde queremos llegar. En cambio, puede suceder que algunos sólo deseen racionalizar o tratar de justificar que «esto» tiene algo que ver con lo «anterior o posterior» ya delineado y precisado. Pero ese algo no se ve, a veces, por confuso. La operación conceptual debe verse a través del diseño de nuestra investigación, que será lo fundamental en nuestra tesis. ¿Por qué insisto en la palabra investigación? Vuelvo al principio a propósito del vocablo tesis. La tesis es una argumentación documentada sobre cierto tema o problemática. La tesis nosotros la vamos a defender. Si no la defendemos porque no la hayamos entendido, pues no va a ser nuestra tesis: será la de Carlos Marx, la de Ralph Dahrendorf o de cualquier otro investigador. Si no entendemos nuestra tesis, sólo estaremos repitiendo, malamente, los conceptos de las tesis de otros. Hablo de investigación, porque creo que lo esencial de una tesis es que sea nuestra tesis. Y será nuestra por la investigación, ya sea documental o práctica. Y esta tesis, en la medida en que nosotros hayamos hecho la investigación también podrá ser más original, o sea, podrá reflejar nuestra inquietud como futuros profesionistas. Si es original, a lo mejor hasta aportará algo novedoso. Nadie puede engañarse a sí mismo. Es un hecho: hay «tesis» que sólo son copias de otras argumentaciones. Pocas, desafortunadamente, son el resultado auténtico de un trabajo de investigación, si se quiere modesto, con lenguaje claro y sencillo y que han contribuido a incorporar ciertos supuestos al cuerpo de la ciencia, y en la cual el ponente pretende conseguir un título profesional. Una tesis no forzosamente ha de coincidir con la de otro investigador. Mi trabajo de tesis es lo que yo encontré, con estos instrumentos de investigación que están a la vista. El otro aspecto importante es el modelo para interpretar los resultados, como pueden ser los cuestionarios, las cédulas de entrevista, las guías de observación, etc. Inclusive, puede prever hasta qué variables voy a investigar en caso de que hubiere asociación; y si la hay, cómo la voy a interpretar. No se vale post factum interpretar como me convenga. Las reglas de interpretación serán dadas ante factum. Lo primero es hacer trampa; ni es serio, ni mucho menos, científico. Resumamos los tres aspectos importantes para realizar una investigación que se precie de ser científicamente establecida: Primer paso: clasificación. Segundo paso: operación conceptual. Tercer paso: modelo de interpretación de resultados. No dejen a la desidia la elaboración de sus tesis. La inercia que traen como estudiantes, aprovéchenla; cuando menos, les ha dejado una disciplina mental. Conveniente es un proceso de maduración. Muchas universidades en el mundo dan a sus estudiantes un paréntesis al que llaman: proceso de maduración. No admiten presentar tesis al poco tiempo de haber terminado los cursos sistemáticos. ¿La razón? Analizar la realidad a la que se va a enfrentar con el bagaje que le dio la escuela y a su nivel de conocimientos. Una vez analizada esta realidad y que ya haya madurado, ahora sí intentará la tesis, donde con rigurosa lógica aplicará, sistemáticamente, el método científico. «Presente la tesis; no la deje al tiempo porque terminará en el olvido». Creo que tomando en cuenta estos consejos, podrá hacer algo que, en realidad, valga la pena. Muchas gracias