Aportaciones desde la teoría de los sistemas

Anuncio

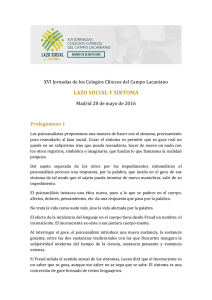

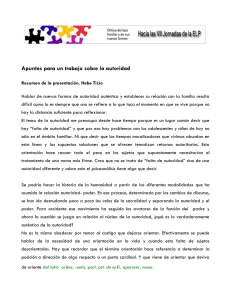

REVISTA ELECTRÓNICA DE PSIQUIATRÍA Vol. 3, No. 1, Marzo 1999 ISSN 1137-3148 Aportaciones desde la teoría de los sistemas complejos y la neurobiología en apoyo de un modelo psicodinámico. J. Mª. Velasco Departamento de Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidad Complutense. Madrid (España). Correspondencia: José María Velasco Departamento de Psicobiología. Facultad de Psicología - Universidad Complutense. 28223 Somosaguas, Madrid (España). Tel.: +34 91 394 30 70 - Fax: +34 91 394 31 89. E-mail: [email protected] REVISIÓN [Resumen] [Abstract] 1. Acerca de la sensibilidad a las condiciones iniciales. 2. Acerca del concepto de atractor. 3. Acerca de la autosemejanza. 4. Acerca de las estructuras disipativas. 5. Acerca del inconsciente. En el volumen 78(2) del Int. J. Psychoanal. de 1997, apareció un comentario editorial de Olds y Cooper1 que se titulaba "Diálogo con otras ciencias: oportunidad para una ganancia mutua". En dicho artículo (p.219), los autores señalan "...una gran cantidad de información está surgiendo a partir de técnicas de biología molecular, cartografía cerebral, genética, modelos de computación y otros estudios, y este puede ser el tiempo de empezar de nuevo a pensar en las relaciones entre la psicología y el cerebro. Más concretamente, debemos empezar a preguntarnos en qué modo estos nuevos estudios pueden contribuir al psicoanálisis, así como, en qué medida la comprensión psicoanalítica de la función mental puede ayudar a guiar los estudios empíricos sobre estructuras neurales relacionadas con la cognición". En abril de 1998, Eric Kandel2, uno de los neurobiólogos más importantes de este final de siglo, publicó un artículo titulado "Un nuevo marco intelectual para la psiquiatría". En dicho trabajo, describe entre otras cosas, las vicisitudes epistemológicas de la psiquiatría y sus difíciles relaciones con la biología, manifestando que en la actualidad, y dado el desarrollo alcanzado por la neurociencia, a la psiquiatría se le presenta una oportunidad única..."La psiquiatría, la psicología cognitiva y el psicoanálisis pueden definir para la biología, las funciones mentales que deben ser estudiadas para una comprensión significativa y sofisticada de la biología de la mente humana" (p.459)..."La psiquiatría y la neurociencia se encuentran en una nueva y mejor posición para establecer una aproximación, aproximación que permitiría que los insights de la perspectiva psicoanalítica puedan informar la investigación de una comprensión más profunda de las bases biológicas de la conducta" (p. 459-460). Es en esta línea de pensamiento, de intento de diálogo con otras ciencias, donde surge este artículo. El fin principal es abordar conceptos básicos del psicoanálisis a la luz de los nuevos planteamientos de dinámica no lineal y sistemas complejos, y discutir asimismo algunas aportaciones recientes desde la neurobiología, que desde mi punto de vista pueden repercutir de forma importante en el psicoanálisis. ¿Qué aporta la teoría de la complejidad? En principio debo manifestar que mi formación está relacionada con la medicina, la neurofisiología y el psicoanálisis, por tanto no tengo un conocimiento formal de la física; mi aproximación a la teoría de la complejidad y de los sistemas dinámicos no lineales es por tanto una aproximación conceptual y limitada. Con independencia de estas limitaciones, creo haber captado elementos de referencia teóricos en base a los cuales tratar de aportar alguna reflexión que nos acerque a la búsqueda de un fundamento común desde donde observar la naturaleza de lo psíquico. Desde esta perspectiva, una cuestión que está siendo muy debatida en este final de siglo es cómo se mantiene la organización en la naturaleza. Y la respuesta parece estar relacionada con que el orden se mantiene mediante autoorganización, los sistemas autoorganizados son los que pueden adaptarse a las circunstancias ambientales. La concepción de una naturaleza autoorganizada ha tomado tal fuerza que Prigogine3 califica esta propiedad como el descubrimiento de una nueva propiedad de la materia. Teniendo en cuenta estos planteamientos, los seres vivos pueden ser considerados como sistemas altamente ordenados. Es posible que el orden biológico sea en parte, reflejo de un orden espontáneo4. En la aparición de ese orden espontáneo, juega un papel fundamental la tendencia a la autoorganización, una propiedad innata de ciertos sistemas complejos. Para comprender como la autoorganización genera orden, vamos a hacer un breve examen de los sistemas complejos. Hablar de complejidad es hablar de teoría de sistemas dinámicos no lineales, en cuyo marco general emerge la teoría del caos y la del anticaos. Un sistema dinámico es un sistema compuesto de varias partes en mutua interacción, cuyo estado evoluciona continuamente en el tiempo. El hecho de que la interacción genere propiedades nuevas que no presentaban ninguna de las partes es lo que confiere al sistema el carácter de no lineal o emergentista. La evolución particular que sigue un sistema dinámico depende del tipo de interacciones. Decir que un sistema está auto-organizado implica: 1. El orden es creado por la cooperación de las partes individuales del sistema. A su vez, gobierna o restringe la conducta de las partes individuales. Es una especie de causalidad circular, típica de todo sistema auto-organizado. 2. Las pautas o patrones de actividad se originan espontaneamente debido precisamente a las interacciones no lineales entre las partes, o entre las partes y el ambiente. Unicamente sistemas abiertos, sistemas en no-equilibrio son capaces de producir pautas y estructuras auto-organizadas. Abiertos, en el sentido que pueden interactuar con su ambiente, intercambiar con el medio energía, materia o información. No equilibrio, en el sentido de que sin tales intercambios, no podrían mantener ni su estructura ni su función. 3. Las fluctuaciones son cruciales para entender como se forman los patrones. Siempre ponen a prueba la estabilidad del sistema, haciendo así que el sistema deba buscar nuevas y diferentes maneras de resolver el problema. Las fluctuaciones son intrínsecas a todo sistema natural. La aleatoriedad de las fluctuaciones es lo que hace impredecible el futuro. 4. El sistema debe ser disipativo. A pesar del comportamiento aleatorio, un sistema dinámico no lineal no presenta infinitos grados de libertad. La existencia de propiedades disipativas reduce el comportamiento de muchas dimensiones a una sóla. Esto tiene importancia crítica pues contribuye a la estabilidad del sistema. Las propiedades disipativas, al absorber inestabilidad contribuyen a la flexibilidad del sistema, como es el caso de los sistemas biológicos. Una dinámica estable, con su carácter de persistencia y autosostenimiento, es debida fundamentalmente al balance entre pautas de actividad y disipación. El hecho de que aún cambiando los valores de las variables del sistema dentro de un rango, el sistema no cambie dramáticamente, se dice que el sistema presenta una estabilidad estructural5. Así sistemas estructuralmente estables interaccionan con un mundo externo de forma tal que organizan su entorno de una forma autoconsistente. Así pues, en los sistemas biológicos, el mecanismo de auto-organización consiste en mantener un nivel de orden a pesar de las fluctuaciones, lo cual es posible gracias a la existencia de propiedades disipativas en el sistema. Por tanto, la evolución de cada sistema, estará determinada por la dinámica del sistema, las fluctuaciones que se produzcan y el comportamiento resultante, alejado o no de la inestabilidad. El comportamiento de un sistema dinámico puede ser representado, describiéndonos así la trayectoria del sistema. Para comprender esta representación (Figura 1) debemos diferenciar algunos conceptos: Figura 1- Estructura de un atractor. La compleja estructura geométrica desplegada en la figura (se representan, una, diez y cien órbitas) nos muestra un comportamiento caótico determinista. Determinista, en el sentido de que el movimiento del sistema aparece siempre restringido a un área concreta del espacio tridimensional; caótico, ya que nunca repite la misma trayectoria. (Figura procedente de Gleick 19946, p.151). 1. La evolución temporal o trayectoria del sistema puede representarse en un espacio de configuraciones, espacio de fases o espacio de estados. Este tipo de representación proporciona una herramienta poderosa puesto que permite visualizar el comportamiento de los sistemas dinámicos no lineales, obteniendo así una rápida información acerca de las características organizativas del sistema. 2. La noción de estado. Así, el estado del sistema, es un punto en un plano, definido por unas coordenadas, y a su vez, las coordenadas definen las variables colectivas del sistema. Por ej., en el caso de un sistema mecánico, un péndulo simple, las coordenadas podrían ser posición y velocidad. 3. Una dinámica (la regla que describe como evoluciona el estado). Para saber cómo evoluciona un sistema desde un estado inicial dado, se puede recurrir a la dinámica que explica el movimiento, entendiendo por tal, la pauta que marca la evolución del estado del sistema. 4. El atractor es a lo que tiende, o a lo que es atraído, el comportamiento de un sistema. Al ser representado este comportamiento, el atractor se manifiesta geométricamente, en forma de estructuras complicadas cuya complejidad deriva de un proceso persistente, iterativo, que se manifiesta tanto en una escala temporal como espacial. Desde un punto de vista formal, el concepto de atractor encierra mayor complejidad, por ejemplo, hay diversos tipos de atractores, unos más sencillos, otros más complejos, como los llamados atractores extraños, pero estos aspectos están más allá del objetivo de éste trabajo. La noción de atractor es una de las formas más usuales de capturar las propiedades emergentes o globales del sistema. El hecho de que en las representaciones geométricas aparezca alguna estructura, indica que el comportamiento del sistema en cuestión se rige por una dinámica determinista. Un sistema dado puede tener más de una solución estable. Quizá permanezca largo tiempo en una clase de comportamiento (metaestabilidad), pero también puede alcanzar otro, totalmente diverso, y que sea tan natural como el anterior (multiestabilidad). Sólo una fuerza externa le obligará a cambiar de estado. En resumen, las propiedades de un sistema complejo las podemos concretar en: 1. 2. 3. 4. 5. Dependencia extrema de las condiciones iniciales. Existencia de un atractor. Autosemejanza. Existencia de propiedades disipativas. Impredecibles a largo plazo. ¿Por qué relacionar psicoanálisis y la teoría de la complejidad? La psicología académica ha cuestionado el fundamento científico del psicoanálisis desde sus inicios. Desde mi punto de vista, este cuestionamiento se ha fundamentado sobre todo en base a diferencias metodológicas y conceptuales entre los planteamientos psicoanalíticos y un contexto científico dominado hasta ahora por el paradigma reduccionista. Pero los cuestionamientos también llegan desde dentro del propio psicoanálisis. Así para Levenson7, al psicoanálisis le persigue un peculiar dilema. Después de todo el inmenso esfuerzo que se ha realizado en las teorías metapsicológicas, todavía persiste una considerable duda acerca de la relevancia de estas teorías para la práctica de la psicoterapia. Por otra parte, los psicoanalistas manifiestan profundos desacuerdos acerca del valor de aportación de las neurociencias u otras ciencias empíricas, para incrementar nuestra capacidad de comprensión de nuestras mentes. Asimismo, Olds y Cooper1 manifiestan que "el psicoanálisis nunca ha sido una empresa aislada. Desde el comienzo, estuvo enraizada en la cultura científica y humanista de su tiempo, y aunque ahora presenta en sí misma una sólida base científica y clínica, no nos podemos desentender de la cultura en la que existimos...cultura que crea un contexto, un contexto científico, el cual se vuelve parte del background intelectual de la mente del analista, desde donde el analista entiende lo que emerge del paciente". Es interesante constatar que desde ese mismo contexto científico haya surgido una nueva ciencia, la teoría de los sistemas dinámicos no lineales, que reclama una mayor complejidad en la organización de la naturaleza. Esta teoría ha demostrado que en sistemas complejos pueden aparecer propiedades que no serían explicables descomponiendo el sistema y estudiando cada parte por separado. Estos logros han cuestionado la tendencia científica predominante al reduccionismo, defendiendo por contra, el comportamiento universal de lo complejo, desde la globalidad. De esta manera, a la luz de la nueva ciencia, el problema "acientífico" del psicoanálisis ha tenido que ver más con las limitaciones del marco de referencia (el paradigma reduccionista) desde el que ha sido evaluado, que con inconsistencias propias del método de estudio psicoanalítico, con independencia de que en el tiempo de evolución transcurrido de esta ciencia, haya habido aportaciones unas más indicadas que otras, como en todos los campos del conocer humanos. Así pues, intentar relacionar el psicoanálisis y la teoría de la complejidad, tomando como referente común la auto-organización, se debe exclusivamente a un intento de situar el marco conceptual psicoanalítico dentro de un universo más amplio, el mundo de la dinámica no lineal, como exponente de una visión holista, global de la ciencia. Asimismo intercambios con campos afines pueden facilitar la búsqueda de un fundamento común en el modo de entender y comprender la organización psíquica en el ser humano. Es llamativo que dentro de la teoría psicoanalítica, parece que siempre ha estado claro cuales eran los pilares fundamentales de esta teoría. Así, Wallerstein8 señala "El concepto de estructura psíquica y de cambio estructural están entre los conceptos más centrales y a la vez más problemáticos dentro de la teoría psicoanalítica; asimismo son cruciales para la elaboración de cualquier teoría de la terapia psicoanalítica...". Pero a pesar de este consenso, este mismo autor manifiesta9 "... cada uno de estos marcos explicativos, la psicología del yo, las relaciones de objeto, los kleinianos, bionianos, psicología del self, lacanianos, etc., cada uno de ellos pretende explicar de forma comprensible la totalidad de los fenómenos clínicos que afrontamos en nuestras consultas, y la mayoría de nosotros...sentimos que la elección de nuestra perspectiva teórica es eurísticamente más útil y efectiva, e intelectualmente más satisfactoria y elegante que las otras". Un poco más abajo (p.6), continúa "...mi convicción, al menos en este estadio de nuestra evolución como ciencia y como disciplina, es que no tenemos garantía empírica o lógica para asignar mayor validez a un sistema teórico sobre los otros, salvo nuestras creencias, predilecciones y sesgos, que han evolucionado a través de nuestra, personalmente satisfactoria y persuasiva práctica y entrenamiento clínico". Desde mi punto de vista, este es un punto fundamental para poder comprender la diversificación que existe dentro del psicoanálisis. Abundando en este argumento, quisiera comentar aquí unas manifestaciones realizadas por Kauffman4, 5, que él atribuye como primeramente descritos por Quine (1961). Tienen que ver con los postulados holistas en ciencia. Para estos autores..."toda hipótesis confronta un mundo entretejido de un conjunto de otras hipótesis, leyes y afirmaciones sobre condiciones previas. Cuando la disconformidad se hace evidente, la consistencia requiere que alguna de las afirmaciones de las premisas debe ser abandonada, pero nosotros somos libres de elegir cual premisa abandonaremos y cual salvaremos... Típicamente, elegimos salvar las hipótesis que son centrales a nuestro mundo conceptual, y concedemos lo periférico. Pero esta elección hace que esos aspectos centrales sean verdaderamente difíciles de rebatir...Uno se pregunta si el concepto de resistencia en psicoterapia, un fenómeno familiar en la práctica clínica, aunque difícil de cuantificar, puede en parte tener sentido en términos de preservación de los aspectos centrales del (sujeto)"5. Es en base a lo arriba descrito, por lo que creo que el psicoanálisis necesita del intercambio y el encuentro con otras ciencias; desde dentro del psicoanálisis no parece posible avanzar en el sentido de conseguir mayores cotas de generalización y uniformidad que nos hagan avanzar en la creación de un fundamento común de comprensión del psiquismo, y que a la vez suponga una cierta sintonía con ciencias afines, lo que hablaría a favor de la captación desde diferentes posiciones de auténticas regularidades universales. La observación del sujeto humano desde la teoría de los sistemas complejos nos lleva a considerarnos como sistemas abiertos, en no equilibrio y por tanto necesitados de forma ineludible de intercambios y de relación con el contexto en el que vivimos, para así garantizar nuestra estabilidad y supervivencia. Desde mi punto de vista, esta primacía del contexto con relación a la supervivencia, concede un status teórico predominante a la teoría de las relaciones de objeto, realza sobremanera el papel del objeto en la construcción psíquica del sujeto y asimismo sintoniza con todo el planteamiento acerca de la prioridad de la adaptación para la supervivencia del sujeto. A continuación, tomando en conjunto las consideraciones arriba expuestas, vamos a tratar de establecer alguna relación conceptual entre el marco teórico de la dinámica no lineal y algunos aspectos teóricos básicos del psicoanálisis. Evidentemente, la aproximación sólo puede ser metafórica. (Hay otros trabajos que tratan de las relaciones entre la teoría de los sistemas complejos y el psicoanálisis7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En nuestro país, también otros autores han tratado de relacionar el psiquismo y la teoría de los sistemas dinámicos no lineales, por ejemplo García Toro y cols.16). 1. Acerca de la sensibilidad a las condiciones iniciales. Los sistemas complejos, son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales, de tal forma que mínimas diferencias en la dinámica inicial, pueden suponer enormes divergencias en la evolución posterior de los sistemas considerados. Figura 2- Divergencia de dos pautas de tiempo atmosférico. La gráfica muestra dos diferentes trayectorias; la única diferencia entre ambas, es que en un caso, los datos fueron introducidos con seis decimales, mientras que en el segundo caso, los mismos datos, fueron introducidos con sólo tres, considerando que iba a ser lo mismo, puesto que "casi" no había diferencia entre ambas. (Figura procedente de Desde el psicoanálisis, ¿qué serían las condiciones iniciales? Esto evidentemente nos lleva a plantearnos el origen de lo psíquico. Puesto que estamos hablando de sistemas dinámicos, decíamos que estos presentan un orden espontáneo, ¿cómo se produce ese orden espontáneo? ¿existe tal vez un grado de estructuración inicial que gobierna la evolución de la dinámica posterior? Esta pregunta ha sido tratada de contestar por diversos autores desde diversas posiciones. Por ejemplo, desde los modelos de redes neurales se ha descubierto que es muy difícil que la red resuelva un problema en ausencia de una estructura inicial diseñada para la solución de tal problema. Para Tank & Hopfield17, la computación en circuitos neuromorfos es llevada a cabo partiendo de un estado inicial, que experimenta diversos cambios hasta llegar a un estado que corresponda a una solución, "la solución óptima" para la que ha sido diseñada la red. Gleick 19946, p.25). Así, estas condiciones iniciales marcan un primer nivel de organización, de orden del sistema. Partiendo de ese estado inicial y a través de la "experiencia" se produce una evolución, un ajuste a un ambiente dado. La experiencia supone aprendizaje, lo que constituye un principio de ordenamiento adicional. Un nivel de estructuración inicial fundamental, común a todos los seres vivos constituye la homeostasis. La homeostasis supone la existencia de un orden en el sistema, es decir, el sistema siempre retorna a un estado original, el atractor, tras las perturbaciones. Ahora bien dado que los seres vivos somos sistemas abiertos, eso quiere decir que nuestra homeostasis pasa por una interacción con el medio y por una adaptación al medio.Las pautas de interacción suponen que se van a reforzar de forma automática las opciones más válidas disponibles, esta es la esencia de la autoorganización18. La repetición de esas pautas más válidas disponibles, está en la base de la constitución del atractor dinámico del sistema. Así, el atractor puede ser pensado como una memoria persistente. Kauffman, un teórico de la biología se ha dedicado a estudiar la aparición de orden en la naturaleza, valiéndose para ello de unos sistemas denominados "redes booleanas aleatorias" que constituyen versiones matemáticas idealizadas de sistemas biológicos. La razón por la que estas redes booleanas aleatorias manifiestan un orden tan profundo sería porque desarrollan un núcleo "congelado", un núcleo de invariancia, resultado de una malla conexa de elementos que adoptan un estado funcional definido4. Así, la conectividad del sistema se vuelve inseparable de su historia de transformación y relacionada con el tipo de tarea defendida por el sistema19. Ese núcleo de invariancia se manifiesta en forma de patrones complejos persistentes de actividad. Estos patrones de actividad retenidos o memorizados, constituirán memorias asociativas, otra propiedad fundamental de los sistemas dinámicos, como es el caso de los sistemas conexionistas o redes de neuronas. Una asociación es una conexión entre dos unidades de actividad mental o neural (dos ideas, dos neuronas, dos nodos en una red neural etc..). Las conexiones asociativas se originan bien porque las dos unidades se activan al mismo tiempo o a través de operaciones repetidas20. Numerosas pruebas apoyan la idea de que el mecanismo de la memoria asociativa se ha conservado en el curso de la evolución, y que los sistemas neurales subyacentes a la memoria asociativa son muy similares en diferentes especies. En los sistemas conexionistas, las condiciones iniciales pueden ser genéticamente seleccionadas, caso de los sistemas biológicos, o asignadas de forma aleatoria, en el caso de los modelos. Estos parámetros se ajustan gradualmente a través de la "experiencia" para dar la respuesta correcta a un ambiente dado21. En modelos previos de procesamiento simbólico, el ajuste gradual de la red arriba descrita moldeaba las representaciones internas de forma tal que la semántica del nivel conceptual era accesible a la introspección y a la formulación verbal. En los sistemas conexionistas, se produce una correspondencia entre un estado global emergente del sistema y las propiedades del mundo, lo que define la coherencia en la conducta del sistema. El estado global del sistema depende de la distribución en la red de un amplio número de pesos de conexión cambiante. Así, el sentido no está localizado en símbolos particulares, sino que es función del estado global del sistema19. Este estado distribuido puede tener una semántica accesible, representacional, o una semántica inaccesible, básicamente no representacional y subconceptual, motivo por el que han sido criticados los sistemas conexionistas, en el sentido de que su trabajo puede permanecer tan inexcrutable e inexplicable como la mente misma. 2. Acerca del concepto de atractor. El concepto de atractor, como decíamos antes, el atractor es a lo que tiende o a lo que es atraído el comportamiento de un sistema. Encierra la idea de un proceso persistente, iterativo, que da como resultado, la aparición de una coherencia interna en el sistema. La aparición de esa coherencia u orden interno, veíamos antes como Kauffman ha demostrado sería debido a la presencia de un núcleo de invariancia, resultado de la aparición de una malla conexa de elementos que adoptan un estado funcional definido. Ese núcleo de invariancia se manifiesta en forma de patrones complejos persistentes de actividad. Podríamos decir que el sistema "defiende" una tarea. En conclusión, los atractores constituyen estados ordenados de alta estabilidad rodeados de inestabilidad. Desde el psicoanálisis, no hay elaborada una analogía conceptual con el significado de atractor. Un concepto de resonancias parecidas puede ser el de estructura psíquica, el cual también gira en torno a la idea de organización, estabilidad y función. Pero el significado y conceptualización de "estructura psíquica" ha sido objeto de grandes controversias en psicoanálisis. Wallerstein8 apunta que "el concepto de estructura psíquica es sólo un constructo explicativo ligado a la teoría, cuya concepción cambia conforme cambia la teoría" (p.253). Para este autor la propuesta original freudiana del ello, yo y superyo suponen "...macroconceptos demasiado globales, demasiado alejados de la experiencia y demasiado difíciles (si no imposibles) para hacerlos operativos...Por otra parte, tampoco queremos descender al nivel de microestructuras como trazos de memorias individuales estables o fantasías permanentes. A este nivel, las estructuras serían casi infinitas" (p.254). Desde mi punto de vista, con el término estructura lo que habría que definir es la base invariante de los procesos psíquicos que facilita una dinámica interna, sobre la base de la cual, se llevan a cabo interacciones con el ambiente. Greenspan22, un experto en psicología del desarrollo, interpreta que el origen de la organización estructural tiene que ver con las sucesivas vivencias de interacción del niño con relación a un contexto externo, lo que le lleva a experimentar una contraparte emocional significativa (p.47). Resultado de la interacción, el niño producirá una "asociación" estable de esa relación de objeto, relación cualificada por un determinado contenido afectivo. De esta manera, los afectos no pueden ser vistos de forma separada del contexto de relación de objeto donde se han generado. Sin contexto no hay significado. Así el niño, configura una relación invariante con un objeto que se le presenta con una determinada disposición afectiva y del cual depende plenamente para sobrevivir. 3. Acerca de la autosemejanza. Para entender la implicación que el concepto de autosemejanza, surgido a partir de la teoría del caos, puede tener en el campo del psicoanálisis, vamos a considerar la representación geométrica de un sistema dinámico no lineal, en concreto, un atractor caótico tridimensional, una de cuyas dimensiones es el tiempo. La figura nos muestra múltiples trayectorias repetitivas en torno al atractor, o lo que es lo mismo, la pauta de conducta persistente a través del tiempo. La trayectoria es una sucesión de puntos y cada punto representa un estado del sistema derivado del valor de las variables que han sido tomadas como las más significativas en la Figura 3 descripción del sistema Si damos un Basada en Kelso 199523, p.115. corte transversal al conjunto de órbitas representadas en la figura, obtendremos lo que se conoce como una sección de Poincaré6, 23. ¿Qué información nos proporciona la sección de Poincaré? La figura nos muestra tres puntos de la trayectoria, P1, P2, P3, separados en el tiempo. Puesto que los tres puntos pertenecen a diferentes momentos del desplazamiento del sistema en el tiempo, es obvio que el valor del estado del sistema en los tres momentos diferentes, debe contener un grado de relación, correspondencia o autosemejanza. Dicho de otro modo, la autoorganización del sistema debe permitir reconocer un grado de autosemejanza, de identidad, a través de una escala temporal. Esta identidad o autosemejanza temporal, debe encerrar la relación cualitativa entre los valores de las dos variables que nos han servido para configurar el estado del sistema. Esa relación cualitativa entre los valores de las dos variables, es la base de la pauta organizativa de la conducta del sistema, pauta que surge por tanto de la actividad intrínseca del propio sistema. Pauta e interacción aleatoria con el contexto es lo que contribuye a la evolución temporal del sistema. La pauta es la responsable de la "defensa" de la tarea del sistema. La interacción aleatoria es lo que introduce variabilidad. Si el sistema puede disipar las interacciones aleatorias, quiere decir que se mantiene en una dinámica estable. Si las interacciones no pueden ser disipadas, el sistema adquiere una dinámica inestable, más desestabilizadora cuanto menor capacidad de disipación existe. ¿En qué medida estas consideraciones aportan algo a la clínica psicoanalítica? Partimos de que estamos defendiendo que la estructuración inicial es el resultado de un proceso autoorganizativo, cuyo resultado es la integración cualificada de información procedente del contexto y del propio sistema. Desde el punto de vista clínico, esto se podría traducir en que la estructuración psíquica, desde sus inicios, se construye a partir de lo que el niño experimenta en la relación con sus cuidadores. Esa relación internalizada viene definida por un componente objetal y un componente self, vinculados por un determinado contenido afectivo "...los estados afectivos, representantes de las manifestaciones pulsionales más primitivas, son elementos esenciales de la vinculación entre las representaciones del self y del objeto, desde el inicio"24. Lo que el modelo nos ayuda a entender es que, el sistema va a defender, va a persistir en el nivel de organización alcanzado. Dicho de otra manera, la relación temprana codificada en la mente del niño a través de un proceso repetitivo de interacción con el contexto inmediato o figura maternizante, esa relación temprana es la que va a estar en la base de la evolución posterior, por tanto se convierte en elemento predictivo fundamental de la conducta del sujeto25. Estas consideraciones, desde mi punto de vista, introducen una mayor clarificación acerca de la capacidad predictiva del psicoanálisis, algo que ha sido tan criticado siempre. Desde la consideración de la dinámica de los sistemas complejos, podremos predecir la conducta del sistema siempre que captemos aquellas variables fundamentales que están en la base del determinismo conductual del sistema, de la "defensa" de la pauta de actividad del sistema. Así, de esta manera, la predicción siempre será acerca de la organización y actividad intrínseca del sistema, nunca sobre las fluctuaciones de origen externo que pueda sufrir, puesto que por su propia naturaleza son aleatorias, lo que hace que el transcurso temporal del sistema sea impredecible, especialmente a largo plazo. Sólo podemos predecir qué conducta va a defender el sistema. Una de las tareas fundamentales del proceso analítico es hacer aflorar esta estructura organizativa oculta, estructura relacional con ese doble componente self/objeto o self/contexto cualificada por un particular tinte afectivo. Desde aquí también podemos entender el significado de la resistencia al cambio o la compulsión a la repetición. Los patrones patológicos repetitivos serían formas de mantener el sentido del self para evitar la experiencia de "no ser"25. Bromberg (1995) ha conceptualizado la resistencia del paciente al cambio como la necesidad de mantener la continuidad del self. "...la continuidad del self es una poderosa motivación humana, ya que la interrupción en la misma provoca ansiedad de aniquilación, derivada de la sensación de pérdida del self"25. 4. Acerca de las estructuras disipativas. En general un sistema biológico está acoplado a su entorno. Ese acoplamiento implica que hay todo un conjunto de procesos internos que responden a una coordinación. Los mecanismos de coordinación constituyen un orden funcional. El orden biológico tiene que ver con las estructuras disipativas, que están en la base de la autoorganización del sistema26. En los sistemas vivientes las estructuras disipativas actúan como sofisticados mecanismos de control. Ej. la excitabilidad neuronal. La neurona puede alcanzar diversos estados desde el punto de vista eléctrico: un estado de reposo, caracterizado por un estado de polarización persistente de la membrana, estado que termodinámicamente supone el menor consumo de energía, es decir es un estado estacionario de "no equilibrio", con una particular distribución iónica a Figura 4 - La figura nos sirve para comprender el ambos lados de la membrana. A papel de las propiedades disipativas en relación a la estabilidad eléctrica de la neurona. Los tres niveles diferentes de inyección de corriente eléctrica, podemos contemplarlos como tres niveles diferentes de fluctuación que sufre la neurona. Cada estímulo o fluctuación es capaz de generar una respuesta en la neurona, modificando su potencial de membrana. Pero una vez cesa el estímulo, la neurona es capaz de alcanzar de nuevo su condición de reposo. (Figura procedente de Kandel, et al. Principles of Neural Science, Amsterdam: Elsevier; 1991. p. 83. ). partir de ese estado se puede alcanzar un estado de despolarización o activación, como consecuencia de un cambio de permeabilidad. Este estado de despolarización, que se presenta como un fenómeno transitorio en el tiempo, se alcanza tras una inestabilidad del estado de polarización, el cual es un estado de "no equilibrio". En el estado polarizado de reposo, la diferencia de concentración iónica a ambos lados de la membrana desempeña el papel de restricción, que hace que cualquier alejamiento de este estado, fisiológicamente, tenga un carácter limitado en el tiempo y garantice el retorno a ese estado estacionario de "no equilibrio". El carácter disipativo de la membrana neuronal radicaría en aquellas propiedades moleculares que garantizan el retorno siempre a las condiciones basales de estabilidad, aunque estas estén alejadas del equilibrio termodinámico. En todos los casos las estructuras disipativas se caracterizan por un comportamiento coherente, "defienden" la organización del sistema. Un sistema abierto alejado del equilibrio irá asociado a estructuras disipativas. Estas a su vez, van asociadas a un principio de orden en el que juegan gran papel las fluctuaciones a las que es sometido el sistema. Estas fluctuaciones pueden ser de carácter interno al sistema, o externas, procedentes del medio. En el caso de pequeñas fluctuaciones, las propiedades disipativas hacen que prevalezca el orden del sistema. Por el contrario en el caso de fluctuaciones a gran escala, los efectos desestabilizadores pueden llegar a generar, en caso extremo, una dinámica caótica. Por ello, existe una constante búsqueda de estabilidad en un estado determinado, y por lo tanto, la persistencia de cualquier estado supone su estabilidad. Es una estabilidad alejada del equilibrio. En esa estabilidad juegan un papel fundamental las estructuras disipativas, por eso se dice que conservan el recuerdo de las fluctuaciones que las originaron26. Acabamos de hacer una breve descripción del papel que juegan las propiedades disipativas desde el punto de vista biofísico. En resumen podríamos concretar su papel en que actúan como mecanismos de control, garantizan un estado estable al sistema, aunque en condiciones de "no equilibrio", contribuyendo así a la autoorganización del mismo. ¿Podemos describir alguna analogía desde el punto de vista conductual? Desde mi punto de vista, la capacidad de predicción tanto en animales como humanos, jugaría un papel parecido. "Los animales complejos necesitan maximizar su habilidad para ordenar su mundo, para ello necesitan reconocer ciertas relaciones clave entre sucesos del contexto. Una manera efectiva de llevar esto a cabo, es aprender acerca de las relaciones predictivas entre sucesos relacionados"27. "Es probable que el aprendizaje asociativo esté tan presente en la naturaleza debido a que el cerebro ha evolucionado para capacitar a los animales a distinguir sucesos asociados que ocurren de forma clara y predecible, de aquellos que se producen de forma no asociada ni predecible"27. Así, "una consecuencia de que los hechos traumáticos sean predecibles es que la ausencia de hechos traumáticos también será predecible. Cuando los hechos aversivos son impredecibles, la seguridad del individuo también es impredecible. No hay nada que garantice que el hecho traumático no ocurrirá. La falta de una señal de seguridad deja al organismo en un estado de ansiedad persistente. De acuerdo a esto, tanto los animales como las personas buscamos señales de seguridad. Buscamos predictores de peligro porque tambien aportan información de seguridad"27. "La psicología cognitiva ha subrayado la riqueza de representaciones mentales que se producen entre el estímulo y la respuesta ...muchos animales pueden formar representaciones "cognitivas" de relaciones entre sucesos que ocurren en su ambiente"27. De esta manera, el mundo representacional interno estaría al servicio de facilitar interrelaciones predictivas entre hechos del mundo y el propio sujeto, lo que contribuye a incrementar la organización y estabilidad del mundo del sujeto. Hablar de mundo representacional es hablar de un mundo consciente, de aquí que podamos concluir diciendo que la conciencia es necesaria para la selección de una interpretación del estímulo, relevante al contexto28. Así, la conciencia es un prerequisito para la iniciación de una estrategía predictiva, base de la acción intencional. 5. Acerca del inconsciente. ¿Pero qué papel juega el inconsciente en toda esta elaboración predictiva? Evidentemente, la dinámica no lineal no plantea cuestiones acerca de la naturaleza del inconsciente, por lo que necesitamos acudir a otras ciencias, en un intento de contemplar la controversia acerca del planteamiento psicoanalítico. Desde la psicología académica siempre se ha criticado la concepción psicoanalítica del inconsciente. El planteamiento psicoanalítico de la represión ha sido cuestionado por innecesariamente sofisticado; el inconsciente como satisfacedor de deseo ha sido cuestionado como carente de confirmación empírica. Además, a esta visión se le achaca que tiene poco sentido desde una perspectiva evolutiva. La tendencia a la satisfacción del deseo es esencialmente no apto para la tarea adaptativa, tanto en humanos como no humanos29. Erdelyi30 ha intentado establecer conexiones teóricas entre la psicología cognitiva y la concepción psicoanalítica del inconsciente. Hoy en día, 100 años después de los trabajos pioneros de Freud, la investigación sobre la cognición inconsciente ha alcanzado un cierto consenso, aunque este consenso se aleja bastante de las hipótesis psicoanalíticas. El reconocimiento de que pacientes neurológicos amnésicos muestran de forma persistente la influencia de hechos del pasado que ellos no recuerdan ha hecho posible aceptar la idea de influencias inconscientes sobre la experiencia, pensamiento y acción. A esta influencia persistente, no recordada, del pasado31 ha llamado memoria implícita. Hay ahora una gran aceptación acerca de que la inferencia inconsciente o proceso de atribución subyace a la experiencia subjetiva de percibir y recordar (citas en Jacoby y cols. 199232). Desde la literatura cognitiva se sugiere que no hay evidencia de que el procesamiento de información inconsciente construya algún tipo de contenido específico33. Sin embargo, si partimos del hecho de que el procesamiento inconsciente está relacionado con la memoria implícita, desde una perspectiva evolutiva, se argumenta que la función más básica de la memoria es suministrar una guía para la acción, lo que faculta a los organismos para llevar a cabo acciones en el presente y predecir el futuro34. El modo más eficiente para llevar adelante esa adaptación, es captar y preservar aquellos sucesos que se repiten con frecuencia y por tanto son familiares. "La detección y preservación de invariancia a través de los diferentes sucesos, constituye el mecanismo central para un aprendizaje gradual y progresivo de hábitos y habilidades. Desde la psicología del desarrollo se sugiere que un sistema para la preservación inconsciente de la invariancia emerge casi inmediatamente desde el nacimiento."34. Hemos visto anteriormente cómo Kauffman4, 5 ha demostrado que el ordenamiento inicial del sistema obedece a la aparición de un núcleo de invariancia, resultado del desarrollo de una malla conexa de elementos de la red del sistema. Desde mi punto de vista, ese núcleo de invariancia constituiría la base estructural del inconsciente, cuyo contenido específico incluiría un componente contextual u objetal significativo y un componente self, ambos vinculados por una particular y estable disposición afectiva. Así, el inconsciente quedaría estructurado como una memoria persistente, producto de una reorganización estable de la red neural y que va a actuar como guía de las interacciones posteriores, favoreciendo la perpetuación del nivel de autoorganización alcanzado. Desde mi punto de vista, esta memoria así organizada se correspondería con la memoria emocional que describe Le Doux. La investigación de este autor sobre el cerebro emocional, ha estado centrada en las bases neurales de una determinada emoción, el miedo y sus diversas manifestaciones35. Para Le Doux, "las memorias inconscientes de miedo, establecidas a través de la amígdala, parecen grabadas de forma indeleble en el cerebro. Probablemente están con nosotros para siempre. Esto es muy útil, especialmente en un mundo estable, invariable, ya que no es muy "adaptativo" tener que aprender una y otra vez acerca de los mismos tipos de peligro. Pero el lado negativo es que algunas cosas que son grabadas en los circuitos amigdalinos no son adaptativas. En estos casos pagamos caro por la increíble eficiencia del sistema "35. "Así, es posible que uno pueda tener una pobre memoria consciente de una experiencia traumática, pero al mismo tiempo haber formado una poderosa memoria implícita, memorias emocionales inconscientes a través de procesos de miedo condicionado, por medio de la amígdala. Estos potentes miedos inconscientes son muy resistentes a la extinción. Pueden convertirse en fuentes inconscientes de intensa ansiedad, que potencialmente pueden ejercer su influencia perversa a lo largo de la vida"35. La extinción parece implicar una regulación cortical sobre la amígdala . El hallazgo del grupo de Le Doux, de que "...cuando el cortex prefrontal medial es dañado, el miedo condicionado se vuelve resistente a la extinción, tiene una implicación importante. Sugiere que la extinción previene la expresión de las respuestas de miedo condicionado, pero no elimina la memoria implícita que subyace a las respuestas. Así por tanto, la extinción implica un control cortical sobre la salida amigdalina, pero no la eliminación de la memoria amigdalina"35. Desde mi punto de vista, este hallazgo supone importantes implicaciones para la teoría del cambio psíquico así como para la teoría de la terapia psicoanalítica. Tomando en conjunto los diversos puntos que sugiero en este artículo, podríamos considerar el inconsciente como una memoria persistente, producto de una reorganización neural, derivada a su vez de una experiencia particular y repetida del sujeto con el contexto. De esta manera, en la organización de esa memoria persistente tiene que ver más un estilo repetido de interacción, que la existencia de antecedentes traumáticos, con independencia de que hechos traumáticos significativos puedan provocar sensibilizaciones importantes en el sujeto que los ha padecido. La reorganización neural se produciría desde estadios muy primitivos,anteriores al desarrollo de una capacidad representacional, por lo cual, esas influencias primitivas serían inaccesibles a la introspección y a la autorepresentación. No obstante condicionan el desarrollo del mundo representacional. Le Doux añade que esa memoria así configurada es imborrable, aunque si es modulable desde niveles corticales. Desde este punto de vista, si la memoria de esas interacciones tempranas es imborrable, eso quiere decir que no podemos hablar de cambio psíquico o cambio estructural, puesto que los aprendizajes inconscientes adquiridos, tan importantes desde el punto de vista adaptativo y de supervivencia, no desaparecen. Además, sus manifestaciones son automáticas, queriendo indicar con esto, que la respuesta de los circuitos emocionales es más rápida que la de los circuitos corticales que subyacen a la elaboración de representaciones y por tanto de la consciencia de lo que está aconteciendo. Esto es importante por lo siguiente. Trasladarle al paciente la ilusión de que puede cambiar, es condenarle a la frustración permanente, a lesionar su autoestima, cada vez que experimenta que en determinadas situaciones, la respuesta inmediata, la respuesta automática, es repetir la respuesta de siempre. De ahí frases como "yo entiendo lo que me pasa pero no puedo modificarlo", con el dolor que ello conlleva. Debe ser muy diferente, si lo que se le traslada al paciente es que su capacidad de interpretar el mundo y a sí mismo está condicionada, está "limitada", por un aprendizaje desarrollado a lo largo de su historia personal. La "limitación" aludida supone el mismo recorte en la capacidad interpretativa, que la miopía supone en la capacidad visual; son deformaciones de la capacidad de análisis de información del sistema, uno de carácter funcional, consecuencia de un determinado aprendizaje; otro de carácter físico, la alteración de la estructura del globo ocular provoca déficit funcional. Desde este punto de vista, el condicionamiento interpretativo tiene una organización. Es coherente con el vínculo afectivo internalizado del modelo relacional repetitivo, invariante, entre el sujeto y el contexto, siendo el elemento contextual más significativo en esos estadios iniciales, la figura objetal significativa, la figura maternizante. Así, el trabajo analítico fundamental, consistiría en dar contenido, dar significado a ese mundo inconsciente, estructurado a nivel de circuito, que se manifiesta en la acción y que el sujeto padece emocionalmente. Simbolizar, hacerlo asequible a la autorepresentación, que el paciente aprenda a identificar los inicios de las manifestaciones de ese mundo inconsciente, para así poder desactivar, detener el despliegue total de su respuesta emocional condicionada, es desde mi punto de vista la tarea fundamental de la terapia analítica. "Pacientes con psicopatología severa, no sufren únicamente por una falta de buenas relaciones de objeto, sino por influencias inconscientes, conflictivas, omnipresentes de relaciones de objeto del pasado, las cuales necesitan comprender a través de una activación controlada de esas relaciones de objeto, en la transferencia. Podrán abandonar esas influencias a través de la adquisición de una comprensión emocional y cognitiva de las mismas, conforme son reactivadas en la transferencia"24. Así, la cuestión fundamental no es el cambio psíquico, sino aprender a convivir, a incorporar a la realidad del sujeto, una nueva dimensión, siempre presente, siempre ignorada, la dimensión de los aprendizajes inconscientes que nos ayudaron a sobrevivir de la mejor forma que pudimos, y cuya persistencia nos ha llevado a interpretaciones deformadas de nuestra realidad, que se manifestarán en una amplia gama de respuestas, incluida la diferente sintomatología clínica. Volviendo a la pregunta relativa al papel que juega el inconsciente. Desde mi punto de vista, la estructuración temprana del inconsciente acontece en momentos de máximo desvalimiento del ser. Se organiza como una memoria persistente resultado de un estilo de interacción repetitiva y estaría al servicio de un hecho fundamental, garantizar la supervivencia. ¿Qué papel podría jugar una memoria primitiva organizada de esta forma? Para Le Doux36 "...En los mamíferos contemporáneos, estas vías subcorticales se encuentran claramente en una posición secundaria con respecto al procesamiento perceptivo, ya que abandonan el sistema sensorial ascendente antes de alcanzar el neocórtex, que es donde se produce la representación de los objetos y sucesos que acontecen. Sin embargo, estas vías siguen funcionando como un "sistema de alerta temprano" (anearly warning system), haciendo que la amígdala pueda ser activada por estímulos sencillos que pueden actuar como activadores emocionales". Así, podríamos considerar que el inconsciente, entendido como una memoria emocional primitiva, se constituye como un "early warning system" en el sentido de cualificar de forma instantánea el marco escénico en el que nos estemos desenvolviendo. Así, ese procesamiento automático inconsciente, la primera información que produciría se manifestaría en una vivencia de seguridad, confiabilidad o de forma alternativa, una vivencia de inseguridad, temor o amenaza. Esta vivencia tan primitiva es la que va a guiar la organización de la respuesta conductual posterior, incluyendo la elaboración de la respuesta consciente e intencional. Si el resultado de ese procesamiento inconsciente es la vivencia de seguridad, el nivel siguiente de prioridad de procesamiento de información estaría relacionado con la satisfacción de la necesidad o dicho de otro modo, con la consecución de la "armonía del sistema". REFERENCIAS 1. Olds D, Cooper AM. Dialogue with other sciences: Opportunities for mutual gain. Int J Psychoanal 1997;78:219-25. 2. Kandel ER. A new intellectual framework for psychiatry. Am J Psychiatry 1998;155(4):457-69. 3. Prigogine I. El fin de las certidumbres. Madrid: Santillana, Taurus; 1997. 4. Kauffman SA. Anticaos y adaptación. Invest Cienc 1992;184:46-53. 5. Kauffman SA. The origins of order. New York: Oxford University Press; 1993. 6. Gleick J. Caos, la creación de una ciencia. Barcelona: Seix Barral; 1994. 7. Levenson EA. The uses of disorder. Chaos theory and psychoanalysis. Contemp Psychoanal 1994;30(1):5-24. 8. Wallerstein RS. Assessment of structural change in psychoanalytic therapy and research. En: Shapiro T, ed. The concept of structure in psychoanalysis. Int. Univ. Press.; 1991. 9. Wallerstein RS. Psychoanalysis: The common ground. Int J Psychoanal 1990;71:3-19. 10. Moran MG. Chaos Theory and Psychoanalysis: The fluidic nature of the mind. Int R Psychoanal 1991;18:211-21. 11. Vann Spruiell MD. Deterministic chaos and the sciences of complexity: Psychoanalysis in the midst of a general scientific revolution. J.A.P.A. 1993;41:3-44. 12. Barton S. Chaos, self-organization and Psychology. Am Psychologist 1994;49(1):5-14. 13. Galatzer-Levy RM. Psychoanalysis and dynamical systems theory: Prediction and self-similarity. J.A.P.A. 1995;43(4):1085-113. 14. Ayers S. The application of chaos theory to Psychology. Theory Psychology 1997;7(3):373-98. 15. Quinodoz JM. Transitions in psychic structures in the light of deterministic chaos theory. Int J Psychoanal 1997;78:699-718. 16. García Toro M, Talavera JA, González Guillén A. Teoría de sistemas dinámicos no lineales y transtornos mentales. Psicología.com [revista electrónica] 1997 Julio [citado 15 Ene 1999];1(1): [20 pantallas]. Disponible en: URL: http://www.psiquiatria.com/psicologia/vol1num1/art_6.htm. 17. Tank DW, Hopfield JJ. Computación conjunta en circuitos neuromorfos. Invest Cienc 1988;137:44-52. 18. Odum HT. Self-organization, transformity and information. Science 1988;242:1132-9. 19. Varela FJ, Thompson E, Rosch E. The embodied mind: Cognitive science and human experience. Cambridge; Mass: MIT Press; 1996. 20. Gallistel CR. The replacement of general-purpose theories with adaptive specializations. En: Gazzaniga MS, ed. The Cognitive Neurosciences. Cambridge, Mass: MIT Press; 1995. p. 1255-67. 21. Smolensky P. Connectionist modeling: Neural computation/ mental connections. En: Nadel L, et al. Neural connections, mental computation. Cambridge, Mass: The MIT Press; 1989. p. 49-67. 22. Greenspan SI. The development of the ego: insights from clinical work with infants and young children. En: Shapiro T. The Concept of Structure in Psychoanalysis. Madison, Conn: Int. Univ. Press; 1991. p. 3-55. 23. Kelso JAS. Dynamic patterns: The self-organization of brain and behavior. Cambridge, Mass: The MIT Press; 1995. 24. Kernberg OF. Psychic structure and structural change: An ego psychology- object relations theory viewpoint. En: Shapiro Th, ed. The Concept of Structure in Psychoanalysis. Madison, Conn: Inter. Univ. Press; 1991. p. 315-37. 25. Summers F. Transcending the self: An object-relations model of the therapeutic action of psychoanalysis. Contemp Psychoanal 1997;33(3): 411-28. 26. Prigogine I. ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Barcelona: Tusquets; 1988. 27. Kandel ER. From metapsychology to molecular biology: Explorations into the nature of anxiety. Am J Psychiatry 1983;140(10):1277-93. 28. Merikle PM. Perception without awareness. Am Psychol 1992;47(6):7925. 29. Epstein S. Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious. Am Psychol 1994;49(8):709-24. 30. Erdelyi MH. Psicoanálisis: La psicología cognitiva de Freud. 1990. 31. Schacter DL. Implicit memory: History and current status. J Exp Psychology: Learning, memory and cognition 1987;13:501-18. 32. Jacoby LL, Lindsay S, Toth JP. Unconscious influences revealed. Am Psychol 1992;47(6):802-9. 33. Lewicki P, Hill T, Czyzewska M. Nonconscious acquisition of information. Am Psychol 1992;47(6):796-801. 34. Naito M, Komatsu S. Processes involved in childhood development of implicit memory. En: Implicit Memory: new directions in cognition, development and neuropsychology. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates; 1993. p. 231-60. 35. Le Doux J. The Emotional Brain. New York: Simon & Schuster; 1996. 36. Le Doux J. Emotional networks in the brain. En: Lewis M, Haviland JM, ed. Handbook of Emotions. New York: The Guilford Press; 1993. p. 10918. Referencia a este artículo según el estilo Vancouver: Velasco JM. Aportaciones desde la teoría de los sistemas complejos y la neurobiología en apoyo de un modelo psicodinámico. Psiquiatría.COM [revista electrónica] 1999 Marzo [citado 1 Abr 1999];3(1):[34 pantallas]. Disponible en: URL: http://www.psiquiatria.com/psiquiatria/vol3num1/art_5.htm NOTA: la fecha de la cita [citado...] será la del día que se haya visualizado este artículo. [email protected] Sumario Principio de página Página principal © INTERSALUD, 1999. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización por escrito del titular del copyright.