alejandro casona

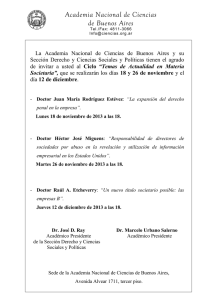

Anuncio