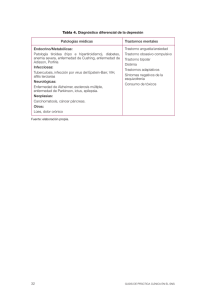

Tema 4: Principales enfermedades de nuestro tiempo - 2

Anuncio