Aráoz y la verdad

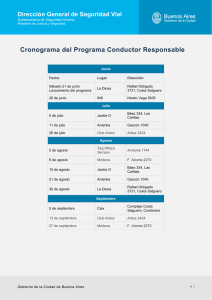

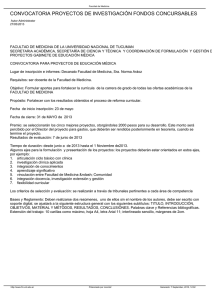

Anuncio