pdf-Dokument - Universität Bonn

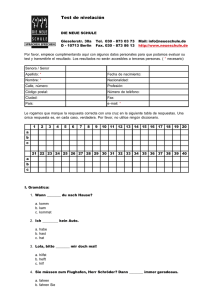

Anuncio