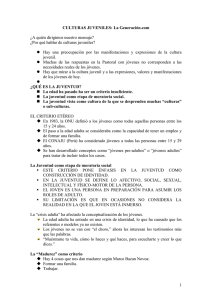

CULTURAS JUVENILES

Anuncio