Vida de Pedro Saputo - Biblioteca Virtual Universal

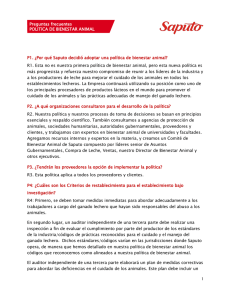

Anuncio