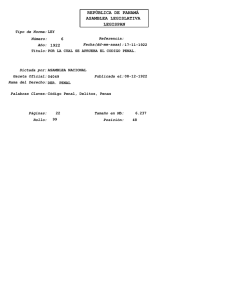

La lucha contra el arcaismo punitivo de finales del Antiguo Régimen

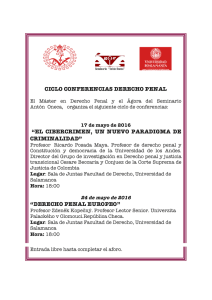

Anuncio