105,22 Kb - Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria

Anuncio

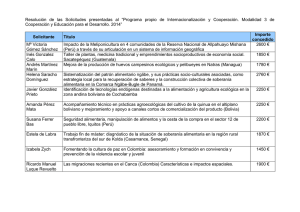

Artículo Original Diseño y evaluación de una intervención de orientación alimentaria en un grupo de migrantes de retorno a Yucatán, México Development and assessment of nutrition education intervention in a group of migrants who returned to Yucatán, México Medina-Pasos Alonso1, Chel-Guerrero Luis A1, Nieto-Montenegro Sergio2, Betancur-Ancona David A1, Cason Katherine L3, Castellanos-Ruelas Arturo F1 1 Facultad de Ingeniería Química. Universidad Autónoma de Yucatán. 2 Hispanic Workforce Management. 3 Clemson University. RESUMEN El objetivo de este trabajo fue diseñar y evaluar el efecto de una intervención de orientación alimentaria en un grupo de migrantes de retorno en el área rural de Yucatán, México. Se trabajó con 54 sujetos seleccionados a través de un muestreo no probabilístico en tres comunidades del centro el Estado. Se desarrolló un material didáctico que constó de siete lecciones de nutrición en las cuales se incluyeron conceptos referidos en el Modelo Creencias en la Salud y la Teoría Social Cognitiva. Las lecciones se aplicaron a un grupo de intervención (n=27), teniendo otro como testigo (n=27). El efecto pre y post test de la intervención, fue evaluado mediante un cuestionario de conocimientos, cuyos datos se analizaron con la prueba de Wilcoxon. Para comparar las diferencias entre grupos, antes y después de intervención se utilizó el estadístico U Mann-Whitney. La orientación alimentaria propició un incremento significativo (p < 0,05) en las calificaciones Correspondencia: Castellanos Ruelas A. Campus de Ingenierías y Ciencias Exactas. Periférico Nte. km 33.5. Tablaje Catastral 13615. Col. Chuburná de Hidalgo Inn. C.P. 97203. Mérida, Yuc. México. Tel: +52(999)946.0989. correo-e: [email protected] Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20 finales del grupo de intervención después de haber sido instruido. Asimismo, las puntuaciones de este grupo fueron superiores (p < 0,05) en el post test al compararlas con las del grupo testigo, lo cual demuestra la efectividad de la intervención. PALABRAS CLAVE Orientación alimentaria, migrantes, modelo Creencias en la Salud, Teoría Social Cognitiva. ABSTRACT The aim of this work was to develop and evaluate the effect of a nutrition education intervention in a group of return migrants workers at rural areas of the State of Yucatán, México. The study included 54 subjects who were selected through non-probabilistic sampling in three communities in the center of the State. Didactic material was developed which consisted of seven lessons in nutrition including concepts mentioned in the Health Belief Model and the Social Cognitive Theory. The lessons were applied to an intervened group (n = 27), taking other as control (n = 27). The pre and post test effect of the intervention was evaluated using a questionnaire, which was tested statistically with the Wilcoxon test. To compare differences between groups before and after intervention Mann-Whitney U statistic test was used. The didactic 13 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA EN UN GRUPO DE MIGRANTES DE RETORNO A material produced a significant increase (p < 0,05) in the knowledge ratings in the intervention group after being instructed. In addition, this group scores were higher (p < 0,05) in the post test when compared with the control group, demonstrating the effectiveness of the intervention. KEY WORDS Didactic material, migrants, Health Belief Model (HBM), Social Cognitive Theory. INTRODUCCIÓN En México los índices de mala nutrición por exceso han ido en aumento en los últimos años1, y según datos epidemiológicos, Yucatán no escapa a esta situación2. Se sabe que la obesidad se origina por diversas causas, entre las cuales se incluye la transición alimentaria que se presenta en algunas poblaciones cuyos estilos de vida se ven influenciados por sociedades con mayores niveles de industrialización3. Se ha observado que las personas que emigran de zonas rurales o comunidades poco desarrolladas, hacia urbes industrializadas, manifiestan una transición alimentaria en la que modifican sus patrones dietéticos con la finalidad de adaptarse a las costumbres del país receptor, con una tendencia a adoptar hábitos de una segunda cultura que con los años puede repercutir desfavorablemente en su estado nutricio4,5,6,7. Ello propicia en muchas ocasiones, que estos individuos continúen practicando patrones alimentarios inadecuados aún después de haber retornado a sus comunidades de origen, aumentando el riesgo a padecer complicaciones de salud8. Resulta importante conocer los aspectos por los cuales los individuos pueden o no seguir hábitos dietéticos adecuados, y con base en esto, poder planear las estrategias de intervención. Se sabe, que muchas veces las personas no llevan una alimentación correcta porque no conocen ni siquiera los principios básicos para desempeñarla, o bien por el exiguo interés que presentan, ya que es importante la motivación que tenga una persona respecto a su alimentación como condicionante de su estado de salud, puesto que se sabe, que la probabilidad de que un individuo se interese por su salud y tome una decisión respecto a ella, se basa en las interacciones entre su susceptibilidad percibida frente al problema, las consecuencias que pueden surgir de este y los beneficios que se pueden alcanzar al seguir ciertas acciones de cambio9,10. Existen diversos modelos teóricos que orientan el diseño de las intervenciones en pro de 14 YUCATÁN, MÉXICO la salud, algunos de ellos consideran mediadores relacionados con la motivación y acción de los individuos, los cuales sugieren también, partir de diagnósticos previos que resalten las necesidades específicas del grupo en estudio, a fin de que las estrategias de enseñanza se adecuen a su entorno y la información llegue en forma clara y puntual11,12,13. Por lo anterior, se condujo esta investigación cuyo objetivo fue diseñar y evaluar el efecto de un material didáctico de orientación alimentaria que incluye conceptos del modelo Creencias en la Salud y la Teoría Social Cognitiva, en un grupo de migrantes que retornaron a sus comunidades nativas en el centro de Yucatán. MATERIAL Y MÉTODOS Se llevó a cabo un estudio tipo cuasi experimental de prueba y post prueba con una muestra de migrantes que retornaron de los EE.UU. a sus comunidades de origen en el centro de Yucatán, México. A través de un muestreo no probabilístico se conformaron dos grupos, el de intervención (A) y el testigo (B), cada uno con 27 sujetos. De acuerdo a su disposición y tiempo, cada individuo eligió voluntariamente inscribirse en algún grupo. Previo al estudio, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los sujetos. El protocolo de investigación fue revisado y aprobado por la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Diseño del material didáctico de orientación alimentaria. Se elaboraron siete lecciones de orientación alimentaria basadas en una evaluación de necesidades llevada a cabo previamente con el mismo grupo de migrantes en dichas comunidades del centro del Estado8. Los siete temas de la intervención de orientación alimentaria fueron los siguientes: 1) conceptos básicos de alimentación y nutrición, 2) etiquetas nutrimentales, 3) cereales, 4) lácteos, 5) alimentos de origen animal y leguminosas, 6) frutas, 7) verduras. Se tomó como referencia la NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. (Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación alimentaria). La información contenida en el material didáctico incluyó conceptos (constructos) tomados del Modelo Creencias en la Salud (mediadores relacionados con la motivación e interés de los participantes sobre el tema): Percepción de susceptibilidad (Perceived suceptibility), percepción de severidad (Perceived severity) y percepción de beneficios (Perceived benefits); también contenía elementos de la Teoría Social Cognitiva (me- Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20 NUTRICIÓN CLÍNICA diadores relacionados con las acciones de los participantes): Capacidad del comportamiento (Behavioral capability) y aprendizaje por observación (Observational learning)13,14. Desarrollo e implementación de la intervención de orientación alimentaria. Durante una semana, los individuos inscritos en el grupo de intervención (A) recibieron 7 sesiones de orientación alimentaria de aproximadamente 35 min cada una y que se condujeron a través de diapositivas a color. Por sesión se incluyó: la presentación e introducción al tema, registro de asistencia de los participantes, desarrollo de la lección principal (teoría), desarrollo de actividades prácticas (dinámicas participativas, discusiones grupales, demostraciones de cocina, trabajo con réplicas de alimentos), entrega de folletos informativos, sesión de preguntas y comentarios finales. Para evaluar el efecto de la intervención, se elaboró un instrumento de medición (test de conocimientos) que constó de 26 preguntas cerradas las cuales se agruparon en secciones específicas de acuerdo a la información contenida en las lecciones de orientación alimentaria: seis ítems corresponden a la sesión de conceptos básicos, cuatro a etiquetas nutrimentales, tres a cereales, tres a lácteos, cuatro a alimentos de origen animal y leguminosas, tres a frutas y tres a verduras. La primera versión del instrumento se sometió a revisión por panel de expertos15. Especialistas en el área de docencia y nutrición evaluaron el contenido, formato y redacción de las preguntas de acuerdo a los siete temas de la intervención; cuyos comentarios y sugerencias fueron considerados en la edición final de la prueba. La consistencia interna de la prueba (confiabilidad: > .90), se obtuvo por medio de la fórmula de Kuder Richardson16 para escalas con patrón de respuesta dicotómica (correcta o incorrecta). Se utilizó un sistema de puntación simple17, donde cada reactivo tuvo un mismo valor y la calificación final fue la suma de las respuestas correctas, siendo la puntuación mínima 0 pts y la máxima 26 pts. Para fines de este estudio, se planteó como meta lograr un porcentaje de aprovechamiento en los participantes del 70% o más, con base a la puntuación final del test, después de haber impartido la intervención de orientación alimentaria18. El instrumento incluyó una primera sección para toma de datos socio demográficos de los participantes como edad, sexo, estado civil, lugar de origen, nivel educativo, ocupación, entre otros. La aplicación del instrumento de medición (test de conocimientos), se realizó de igual manera para ambos Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20 Y DIETÉTICA HOSPITALARIA grupos. Un día antes del inicio de la intervención de orientación alimentaria se aplicó el pre test, tanto en los sujetos del grupo A, como del B; mientras que la post-prueba, fue aplicada en ambos grupos, un día después de haber concluido todas las sesiones de orientación alimentaria impartidas en el grupo A. Evaluación de la intervención y análisis de datos. Se recurrió a la estadística descriptiva e inferencial utilizando el programa de cómputo Statistical Package of Social Sciences versión 10 para Windows. Las características sociodemográficas y de distribución de los participantes se calcularon mediante porcentajes, medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar). Los datos correspondientes a las calificaciones obtenidas en la prueba y post prueba se analizaron a través de estadísticos no paramétricos. Para establecer diferencias entre las calificaciones del pre y pos test en el grupo de intervención (A), se utilizó la prueba de rangos signados de Wilcoxon para muestras relacionadas. Las diferencias entre las calificaciones del grupo A y B, antes y después de la intervención se determinaron a través de la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes. Para cada una de las pruebas estadísticas se consideró un nivel de significancia p < 0,05. RESULTADOS Un total de 54 sujetos fueron incorporados al estudio, 27 por cada grupo. El promedio de edad para el grupo de intervención (A) fue de 38,7 ± 10,3 años y de 40,4 ± 9,1 años, para en el grupo testigo (B). Como se puede observar en la Tabla 1, en ambas muestras predominó el género femenino, ya que en el A, el 59,2 % fueron mujeres, mientras que en el B, se encontró un 62,9 % de féminas. En ambos grupos se halló una mayoría de personas que de acuerdo a su estado civil estaban casados con hijos. La distribución de estos individuos por municipio fue la siguiente, de los 54 sujetos que fueron ubicados entre el grupo A y B, el 40,8 % era proveniente de la comunidad de Bokobá, el 35,1 % era originario de Tekantó y una minoría de los participantes de la comisaria de Tixcochóh (24,1 %). De manera general se puede decir que los participantes contaban con un nivel educativo bajo, ya que la mayor parte de los sujetos que se incluyeron tanto en el grupo A, como en el B (51.8 % y 44.5 %, respectivamente), solamente estudiaron la primaria completa. 15 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA EN UN GRUPO DE MIGRANTES DE RETORNO A YUCATÁN, MÉXICO Tabla 1. Características sociodemográficas de los migrantes de retorno a Yucatán inscritos en el grupo de intervención (A) y el grupo testigo (B). Grupo A (n = 27) n % Grupo B (n = 27) n % Género Femenino Masculino 16 11 59.2 40.8 17 10 62.9 37.1 Estado civil Casados Otros* 23 4 85.1 14.9 21 6 77.7 22.3 Nivel de escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato 14 7 6 51.8 25.9 22.3 12 10 5 44.5 37.0 18.5 Sabe leer y escribir Si No 27 0 100 0 27 0 100 0 Municipio Bokobá Tekantó Tixcochóh 10 9 8 37.0 33.3 29.7 12 10 5 44.4 37.0 18.6 Actividades principales Sector terciario Sector secundario Sector primario 18 6 3 66.6 22.2 11.2 22 4 1 81.4 14.8 3.8 VARIABLES DESCRIPTIVAS *Estado civil (otros): solteros, divorciados, viudos. Respecto a otros niveles de educación, solamente se halló un 22.3 % y 18.5 % del grupo A y B, respectivamente, que tenían nivel de estudios de bachillerato. Los 54 participantes que formaron parte de esta investigación refirieron saber leer y escribir. Por otra parte, entre las principales ocupaciones de estos sujetos se encontraron aquellas relacionadas con el sector terciario como el comercio, turismo u otros servicios, seguidas por las actividades referentes al sector secundario como la industria de manufactura, construcción o electricidad. En menor proporción se encontró a personas que se dedican a las actividades del sector primario 11.2 % del grupo A y 3.8 % del B. Una vez identificadas las características socio demográficas de los participantes (Tabla 1) y después haber obtenido sus calificaciones en ambos momentos de medición (pre y post test), se prosiguió a evaluar el efecto del material didáctico impartido. Como se enseña en la Figura 1, se encontró que el rango de calificaciones generales en el grupo A de la interven- 16 ción osciló entre cuatro y veintidós puntos, con una media de 11,07 ± 5,24 y mediana de doce. En contraparte, las puntuaciones del grupo testigo en el pre test estuvieron dentro de un rango ligeramente superior al del grupo A, siendo de cinco a veintitrés puntos con un promedio de 11,57 ± 5,52 y una mediana de doce, sin encontrar diferencia significativa entre los grupos (p ≥ 0,05) con el estadístico U de Mann Whitney, lo que demuestra la equivalencia entre las muestras respecto a su puntuaciones iniciales. Los resultados obtenidos hasta esta parte del estudio denotaron en los dos grupos un bajo nivel de conocimiento en aspectos básicos de alimentación y nutrición, así como un baja percepción de susceptibilidad y severidad de riesgos y problemas asociados frecuentemente a la mala nutrición. Solamente cinco y seis de los casos del grupo A y B, respectivamente, alcanzaron el mínimo establecido de aprobación, es decir, el 70% o más de los reactivos correctos en el instrumento de medición. Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20 NUTRICIÓN CLÍNICA En relación a los cambios observados en el grupo A, en la Figura 2 se muestra el aumento que de manera considerable tuvieron las calificaciones de los participantes posterior a la intervención de orientación alimentaria, quienes pre sen taron un promedio de 20.92 ± 2.09 puntos y una mediana de 21 en el post test, lo cual al compararlo con los resultados de la pre prueba, se observa una diferencia significativa (p < 0,05), según el estadístico de rangos signados de Wilcoxon. Y DIETÉTICA HOSPITALARIA Figura 1. Comparación de los rangos de puntuación entre los migrantes de retorno a Yucatán inscritos en el grupo de intervención (A) y testigo (B), antes de la intervención de orientación alimentaria. Sin significancia estadística (p ≤ 0,05) entre rangos, según U de Mann Whitney Figura 2. Comparación de las puntuaciones obtenidas en los migrantes de retorno a Yucatán que recibie- Al comparar las califica- ron la intervención de orientación alimentaria. ciones de la post prueba entre los participantes intervenidos (A) y los que integraron el grupo testigo (B), se observó (Figura 3), una superioridad (p < 0,05) en materia de conocimientos de alimentación y nutrición en el grupo que recibió la orientación alimentaria, el cual presentó un promedio final 20,92 ± 2,09 puntos (rango de 18 a 25 y mediana de 21), en comparación con el grupo testigo, en el que se encontró finalmente una media de 11,15 Con significancia estadística (p ≤ 0,05) entre barras, según rangos signados de Wilcoxon ± 4,61 puntos de calificación (rango de 3 a 22 y mehaber aplicado el material didáctico, se halló un cien diana de doce), resultando ser una puntuación signifipor ciento de casos con calificación aprobatoria en la cativamente inferior (p < 0,05) al compararse con las evaluación final. En la Figura 4, se puede observar que calificaciones obtenidas en el grupo A, según la prueba los 27 participantes que fueron instruidos por medio de de U Mann-Whitney. la intervención de orientación alimentaria, lograron alEl grupo intervenido finalmente mostró un aumento canzar el porcentaje mínimo de aprovechamiento, enconsiderable en el número de casos que tuvieron el contrando un grupo importante de individuos que tuporcentaje mínimo de aprobación especificado para vieron entre el 80-90% de aciertos e incluso algunos esta investigación, (70% o más de respuestas correctas sujetos que presentaron más del 90% de respuestas en el test). De cinco individuos con puntuación aprobacorrectas en el test después de haber recibido la intertoria que se encontraron en la pre prueba, después de vención. Ello pone de manifiesto el buen aprovecha- Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20 17 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA EN UN GRUPO DE MIGRANTES DE RETORNO A YUCATÁN, MÉXICO Figura 3. Comparación de los rangos de puntuación entre los migrantes de retorno a Yucatán inscritos en el grupo de intervención (A) y testigo (B), después de la intervención de orientación alimentaria. del test en los participantes que recibieron la intervención, se evidencia un incremento sustancial en las calificaciones, sobre todo en aquellos individuos con niveles de educación básica. De manera, que el grupo de primaria pasó de un promedio de 9,71 ± 3,04 pts. y mediana de 9,5 a 20,57 ± 1,69 pts y mediana de 20,5. El grupo de secundaria aumentó de 10,14 ± 4,22 pts y mediana de nueve a 20,85 ± 2,11 pts y mediana de 21. Mientras que los de Con significancia estadística (p ≤ 0,05) entre rangos, según U de Mann Whitney preparatoria aumentaron de 19,83 ± 2,13 pts y meFigura 4. Distribución de los migrantes de retorno a Yucatán de acuerdo al porcentaje de aprovechamiendiana de 20,5 a 21,84 ± to alcanzado, después de la intervención de orientación alimentaria. 2,92 pts y mediana de 22,5. Los sujetos con grado educativo superior (bachillerato), fueron los que presentaron puntaciones más elevadas en la pre prueba. Sin embargo, después de la intervención, los individuos con niveles de educación más bajos, es decir los de primaria y secundaria, lograron equiparar las puntuaciones finales con los de bachillerato, alcanzando todos el porcentaje mínimo de aprovechamiento, por lo cual se puede inferir el efecto positivo de la intermiento que tuvieron los participantes instruidos y a la vención de orientación alimentaria, independientemenvez, comprueba la adecuación y pertinencia de las este del nivel educativo de los participantes. trategias de enseñanza utilizadas en este trabajo (dinámicas participativas, discusiones grupales, demostraDISCUSIÓN ciones de cocina, trabajo con réplicas de alimentos). Se Los resultados encontrados en este trabajo denotalogró captar la atención e interés de los participantes ron el efecto positivo de la intervención en relación al quienes permanecieron en todas las sesiones de la inaumento de los conocimientos en materia de alimentervención de orientación alimentaria, de manera que la tación y nutrición de los sujetos instruidos, quienes en información logró llegar de forma clara y ser fácilmenuna fase previa al estudio, fueron evaluados con técte comprendida por parte de los sujetos instruidos. nicas antropométricas, mediciones clínicas y encuestas Al relacionar la variable de nivel de educación con los dietéticas, manifestando severos problemas en su espuntajes obtenidos en ambos momentos de aplicación tado de salud y nutrición (prevalencia combinada de 18 Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20 NUTRICIÓN CLÍNICA sobrepeso y obesidad de más del 85%), además de caracterizarse por un patrón alimentario de riesgo aterogénico8. Es bien sabido que, quienes llevan a cabo dietas cuantitativamente masivas, calóricamente excedidas y nutrimentalmente desequilibradas adquieren mayor riesgo a padecer problemas de peso y comorbilidades19. Es por ello, que entre las acciones destinadas para la prevención del sobre peso y la obesidad se ha sugerido el fomento del alfabetismo en nutrición y salud incluyendo diferentes técnicas, principios y teorías especialmente de mercadotecnia social en salud y de comunicación de riesgos, que permitan exponer la relación entre la nutrición y la salud20, lo cual se siguió en el diseño de las actividades de esta intervención, y que a su vez, va acorde a Gibney et al quienes refieren que los aspectos relacionados con la percepción de susceptibilidad y gravedad de los padecimientos deben sobresalir en las acciones de comunicación y orientación alimentaria, a fin de que las personas entiendan la relación entre las afecciones crónicas y los hábitos inadecuados de alimentación, para poder comprender aún más la información que se les proporciona, y de esta forma se logre un impacto positivo en sus recursos cognitivos y habilidades10,11. Son diversas las investigaciones que se han valido del apoyo de modelos teóricos, en especifico del Modelo Creencias en la Salud o la Teoría Social Cognitiva, para explicar diferentes comportamientos relacionados con la salud, o bien, para el diseño de estrategias de intervención en alimentación y nutrición21,22,23,24,25. Principios de educación para la buena salud y la introducción de conceptos de los modelos teóricos han sido utilizados en varios estudios26,27, en los cuales se han desarrollado diversas estrategias de enseñanza como las utilizadas en este trabajo (discusiones grupales, demostraciones y actividades prácticas); recursos didácticos que de alguna forma favorecieron la participación activa de los sujetos durante las sesiones de esta intervención, incrementando significativamente su nivel de conocimientos, de acuerdo al pre y post test. Tomando en cuenta que la información abordada en los siete temas se adecuó a los resultados obtenidos en un estudio de necesidades previo8, se lograron considerar particularidades como el entorno, cultura, lenguaje, costumbres y otros aspectos de los participantes, que permitieron un marco favorable para el desarrollo y comprensión de las lecciones de orientación alimentaria, puesto que se sabe de la heterogeneidad que puede existir entre los diversos grupos étnicos respecto al Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20 Y DIETÉTICA HOSPITALARIA concepto de salud y creencias sobre las causas de enfermedad28; por ello la recomendación de que las estrategias de intervención se basen de diagnósticos previos y se adecuen a las necesidades y peculiaridades del colectivo en estudio. Se ha referido, que las directrices nutricionales deben procurar ser comprendidas por el público a quienes se dirigen, para que así logren cumplir su función, previendo incluso que puedan ser interpretadas por personas con niveles muy bajos de alfabetización o hasta analfabetas29. Partiendo de esta idea, en este trabajo se diseñaron estrategias de enseñanza teóricas y prácticas, con información básica y representaciones visuales, a fin de favorecer el entendimiento de los temas, ya que se sabe que el conocimiento esta mediado por el tipo de información que se recibe, así como por la capacidad de la audiencia para comprender y retener los conceptos aprendidos28. De acuerdo a las opiniones referidas, la gran mayoría de los participantes consideró sumamente importante la información proporcionada en la intervención, además de que algunos conceptos resultaron ser nuevos para muchos de ellos, quienes no habían recibido orientación alimentaria con anterioridad. Logrando además, a través de la información persuasiva (mediadores de motivación) proporcionada con el modelo Creencias en la Salud y las técnicas de enseñanza de tipo prácticas utilizadas con la Teoría Social Cognitiva, despertar el interés de los participantes y estimularlos hacia la incorporación de hábitos alimentarios adecuados, los cuales podrían alcanzarse con intervenciones de mayor duración30. Si bien los conocimientos no determinan necesariamente las conductas relacionadas con la dieta, son importantes para comenzar a influir en las preferencias alimentarias de los individuos y destacar los beneficios de una alimentación correcta31. CONCLUSIÓN Las lecciones de orientación alimentaria desarrolladas lograron un incremento significativo en el nivel de conocimientos de los sujetos instruidos, alcanzando en todos los casos el porcentaje mínimo aprovechamiento, lo cual demuestra el impacto positivo de la intervención que se adecuó a las peculiaridades del grupo estudiado y que incluyó elementos de los modelos teóricos que favorecieron el interés y comprensión de los participantes en cuanto a los temas impartidos. 19 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA EN UN GRUPO DE MIGRANTES DE RETORNO A AGRADECIMIENTOS Se agradece al CONACYT de México por el financiamiento otorgado para la realización de este estudio a través de la beca de Maestría del primer autor. REFERENCIAS 1. Olaíz-Fernández G, Rivera-Donmarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Ávila M, González C, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Instituto Nacional de Salud Pública de México. Cuernavaca, México; 21-132. 2. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Resultados por entidad federativa, Yucatán. Cuernavaca, Morelos, México: INSP-Secretaria de Salud, 2007. 3. Hubert H, Snider J, Winkleby M. Health status, health behaviors, and acculturation factors associated with overweight and obesity in Latinos from community and agricultural labor camp survey. Am J Prev Med 2005; 40: 642-651. 4. López de Blanco M., Carmona A. La transición alimentaria y nutricional: un reto en el siglo XXI. Ann Vnez Nutr 2005; 18: 90-104. 5. Gray VB, Cossman JS, Dodson WL, Byrd SH. Dietary acculturation of hispanic immigrants in Mississipi. Salud Pub Méx 2005; 47: 351-360. 6. Pérez-Escamilla R, Pedrag-Putnik A. The role of acculturation in nutrition, lifestyle, and incidence of type 2 diabetes among latinos. Am J Nutr Edu and Beh 2007; 137: 860-870. 7. Neuhauser ML, Thompson B, Coronado GD, Solomon CC. Higher fat intake and lower fruit and vegetables intakes are associated with greater acculturation among Mexicans living in Washington State. Am J Diet Assoc 2004; 104: 51-57. 8. Medina PA, Chel GL, Nieto MS., Betancour AD, Cason KL, Castellanos RAF. Evaluación del estado de salud y nutrición de un grupo de emigrantes de retorno a Yucatán, México. Nutr Clin Diet Hosp 2010; 26-34. 9. Martínez JA, Astiasarán I, Madrigal H. Alimentación y salud pública. 2a edición. España: Editorial Mc Graw Hill 2002; 3-5. 10. Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L. Nutrición y salud pública. 1a edición. España: Editorial Acribia S.A. 2004; 135-148. 11. Aranceta J. Nutrición Comunitaria. 2a edición. España: Masson 2001; 45-52. 12. García J, Owen E, Flores L. Aplicación del modelo PrecedeProceed para el diseño de un programa de educación en salud. Rev de Psicología y Salud 2005; 15 (1): 135-151. 13. National Cancer Institute. Theory at a glance. A guide for health promotion practice. 2a edición. U.S. Department of Health and Human Services. National Institutes of Health 2005: 1-52. 14. Contento IR. Nutrition education. Linking research, theory and practice. 1a edición. U.S: Jones and Barlett 2007: 78-143. 15. Aiken LR. Tests psicológicos y evaluación. 8a edición. México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 1996: 77-104. 16. Kuder GF, Richardson MW. The theory of the estimation of test reliability. Psychometrika 1937: 2, 151-160. 20 YUCATÁN, MÉXICO 17. Arribas M. Diseño y validación de cuestionaros. Revista Matronas Profesión 2004; 5 (17): 23-29. 18. Kaín BJ, Olivares CS, Castillo MA, Vio FD. Validación y aplicación de instrumentos para evaluar intervenciones educativas en obesidad con escolares. Rev Chil Pediatr 2001; 72 (4): 308-318. 19. Moreno B, Monereo S, Álvarez J. La obesidad en el tercer milenio. Prevención de la obesidad, el reto del siglo XXI. 3a edición España, Editorial Médica Panamericana, 2006: 337-347. 20. Secretaria de Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. 1ª edición México 2010: 1-43. 21. Hazavehei SM, Taghdisi MH, Saidi M. Application of the Health Belief Model for osteoporosis prevention among middle school Girl Students, Garmsar, Iran. Education For Health 2007; 20 (1): 1-7. 22. Valencia LC, Londoño PC, Amézquita M, Cortés J, Guerra M, Hurtado CA, et al. Diseño del cuestionario de creencias referidas al consumo de alcohol para jóvenes universitarios. Revista Diversitas-Perspectivas en Psicología 2009; 5 (2): 337-347. 23. Campbell MK, Honess-Morreale L, Farrell D, Carbone E, Brasure MA. Tailored multimedia nutrition education pilot program for low-income women receiving food assistance. Health Educ Res 1999; 14 (2): 257-267. 24. Sun X, Guo Yan, Wang S, Sun J. Predicting iron-fortified soy sauce consumption intention: application of the Theory Planned Behavior and Health Belief Model. Am J Nutr Educ and Beh 2006: 38 (5): 276-285. 25. Rinderknecht K, Smith C. Social cognitive theory in after school nutrition intervention for urban active American youth. Am J Nutr Educ Beh 2004; 36: 398-304. 26. Assema PV, Steenbakkers M, Rademaker C, Brug J. The impact of a nutrition education intervention on mail quality and fruit intake in people with financial problems. Am J Hum Nutr Dietet 2005;18 (1): 205-212. 27. Chávez-Martínez A. Health and nutritional need assessment of Hispanic in South Carolina. Thesis Graduate School of Clemson University. Doctor of Philosophy Food Technology 2008. 28. García-Lascurain MC, Kicklighter JR, Jonnalagadda SS, Boudolf EA, Duchon D. Effect of a nutrition education program on nutrition related knowledge of english-as-second-language elementary school students: a pilot study. Am J Immigrant and Minority Health 2006; 8 (1): 57-65. 29. FAO/OMS. Preparación y uso de directrices nutricionales basadas en los alimentos. Informe de reunión consultiva de expertos. Serie de inf. técnicos Ginebra, 1998; 43-53. 30. Fahlman MM, Dake JA, McCaughtry N, Martin J. A pilot study to examine the effects of a nutrition intervention on nutrition knowledge, behaviors and efficacy expectation in middle school Children. Am J of School Health 2008; 78 (4): 216-222. 31. Durán E, Casanueva E, Bourgues H, Stivalet E, Suárez J, Ochoa H, et al. Pautas para la orientación alimentaria. Cuadernos de Nutrición. 1999; 12 (4): 3-8. Nutr. clín. diet. hosp. 2010; 30(3):13-20