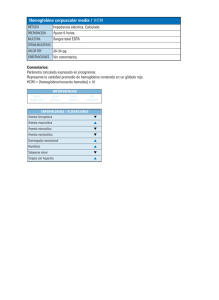

Aplicación de un protocolo de uso racional de hemoderivados en

Anuncio