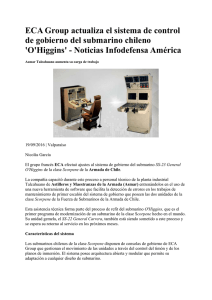

Tras la sombra de un submarino

Anuncio