- Ninguna Categoria

Hip Hop en Medellín: Crew Peligrosos y Comuna 13

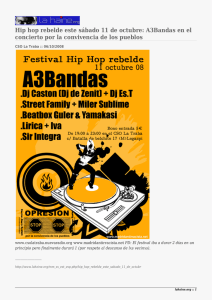

Anuncio