universidad de san carlos de guatemala facultad

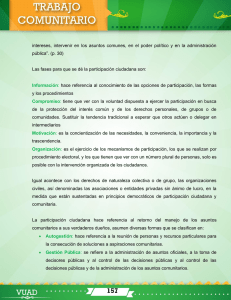

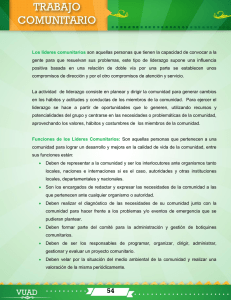

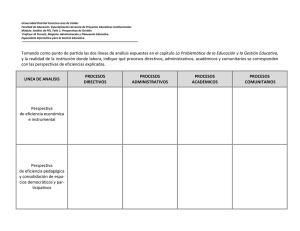

Anuncio