- Ninguna Categoria

Caminos del MERCOSUR 2012: Éxodo del Pueblo Oriental

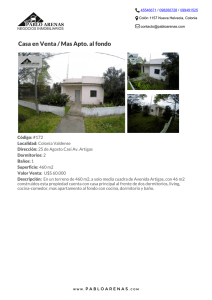

Anuncio