Cuentos del sur

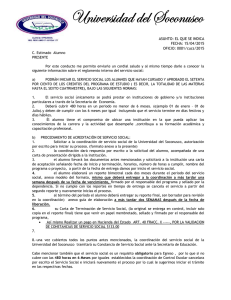

Anuncio