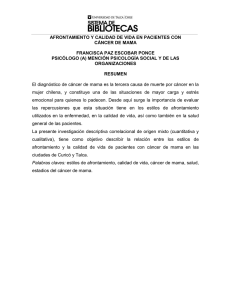

escuela de posgrado maestría en psicología clínica de la salud

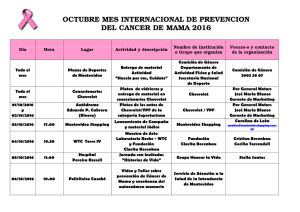

Anuncio