El arco iris de D. H. Lawrence en pdf

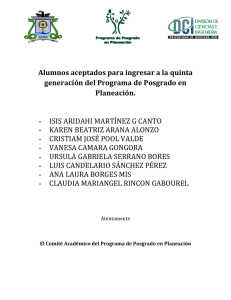

Anuncio