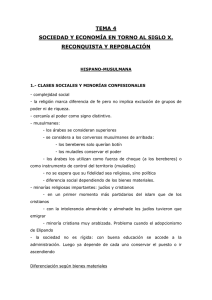

Cuentos de la India

Anuncio