Trastornos del Aparato Digestivo (V)

Anuncio

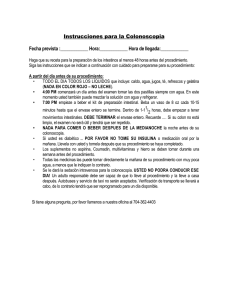

Colección Acontecimientos Terapéuticos Serie Severin Roesen, “La prima de la Naturaleza”, óleo sobre tela, c. 1857-72. Trastornos del Aparato Digestivo (V) (V) AT Metabolismo y Utilidad Clínica del Pantoprazol CHU de Dijon, Dijon, Francia; University of Western Ontario, Londres, Canadá. Pág. 3 Limpieza del Colon en Adolescentes que Deben ser Evaluados con Colonoscopia Geisinger Medical Center, Danville; Columbus Children’s Hospital, Columbus; Nemours Children’s Clinic, Wilmington y otros centros participantes; EE.UU. Pág. 6 El Pantoprazol y la Somnolencia Diurna en los Pacientes con Apnea del Sueño y Reflujo Gastroesofágico University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, EE.UU. Pág. 9 Antecedentes Familiares y Riesgo de Cáncer Gástrico Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milán, Italia. Pág. 11 Comparación de la Eficacia y la Tolerabilidad de 2 Soluciones para la Preparación Intestinal Previa a la Colonoscopia Civil Hospital A. Fiorini, Latina; Civil Hospital “Dono Svizzero”, Latina; University of Rome “La Sapienza”, Roma; Italia. Pág. 13 Sociedad Iberoamericana de Información Científica Acontecimientos Terapéuticos, Trastornos del Aparato Digestivo (V) Metabolismo y Utilidad Clínica del Pantoprazol Resumen objetivo elaborado por el Comité de Redacción Científica de SIIC en base al artículo Pantoprazole: From Drug Metabolism to Clinical Relevance de los autores Bardou M y Martin J integrantes de CHU de Dijon, Dijon, Francia; University of Western Ontario, Londres, Canadá El artículo original, compuesto por 13 páginas, fue editado por Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology 4(4):471-483, Abr 2008 El pantoprazol es una droga eficaz para la terapia de las enfermedades relacionadas con la secreción ácida. Deben realizarse los esfuerzos necesarios para que los pacientes sean tratados de manera adecuada y mejore su calidad de vida. La bomba de protones es un transportador localizado en la membrana de las células parietales gástricas que, al ser activada, intercambia iones H+ y K+. Al mismo tiempo, se secreta cloro para la formación de moléculas de ácido clorhídrico. Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) tienen importancia terapéutica, dado que impiden el paso final de la secreción ácida gástrica. En cambio, los antagonistas de los receptores H2 de la histamina actúan en una fase anterior de esta vía metabólica y, en consecuencia, son menos eficaces y pueden provocar intolerancia y taquifilaxia. Los IBP son bases débiles que interactúan en el espacio ácido de la célula parietal para convertirse en moléculas activas, que se unen de manera covalente con la bomba de protones. Los efectos farmacodinámicos de estas drogas se incrementan en la primera etapa de la terapia, hasta alcanzar condiciones estables hacia el tercero a quinto día del tratamiento. El efecto terapéutico se correlaciona con la intensidad y la duración de la supresión ácida; de esta manera, el uso de dosis completas de un IBP mantiene un pH > 4 durante 10 a 14 horas. Se prefiere la administración antes del desayuno, ya que la expresión de la bomba de protones es más elevada después de la noche. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), tanto la salud física y el desempeño diario, como la calidad de vida, pueden mejorar con la administración nocturna de estos fármacos. De esta manera, los IBP se consideran el tratamiento de primera línea para la enfermedades relacionadas con la secreción ácida, como la ERGE, la úlcera péptica, la hemorragia digestiva, la prevención de las lesiones por antiinflamatorios no esteroides (AINE) y la erradicación de Helicobacter pylori. Se dispone de 5 IBP: omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol y pantoprazol. Si bien todos estos fármacos tienen las mismas indicaciones, existen algunas diferencias farmacodinámicas y farmacocinéticas cuya utilidad clínica no ha sido suficientemente evaluada en estudios aleatorizados. Evaluación general Pese a la disponibilidad de los antagonistas, tanto de los receptores H2 como de los IBP, aún se presentan enfermedades relacionadas con la secreción ácida. Los investigadores atribuyen este hecho al tratamiento inapropiado o a la falta de eficacia completa de los fármacos. Además, los IBP reducen las probabilidades de lesiones pépticas asociadas con los AINE, pero no eliminan este riesgo completamente. De la misma manera, los IBP no parecen mejorar los síntomas extraesofágicos de la ERGE, como el asma, la tos crónica y la precordialgia de origen extracardíaco. Todos los IBP deben acumularse en el espacio ácido del canalículo secretor de la célula parietal para luego activarse por acción de los protones. En consecuencia, estos fármacos sólo adquieren actividad durante la secreción ácida de la bomba de protones, motivo por el cual su efecto es gradual. Los bloqueantes competitivos del potasio constituyen una nueva clase de antiácidos que inhiben la actividad de la bomba de protones al competir con la unión de los iones de potasio. Se trata de drogas con una farmacocinética lineal que alcanzan efectos plenos con la primera dosis. Entre otros, los investigadores mencionan al AZD0865, que se encuentra en evaluación en estudios de fase I, y el sorazaprán, que parece un inhibidor potente y rápido de la secreción ácida en modelos animales in vitro. Propiedades farmacológicas del pantoprazol Esta molécula se diferencia de los otros IBP en la unión con 2 residuos de cisteína de la bomba de protones que están ubicados en un segmento transmembrana, por lo cual resulta muy estable incluso ante valores neutros de pH. Desde el punto de vista químico, el pantoprazol es una sustancia cristalina, blanca y racémica, soluble en agua e insoluble en hexano, que se une al grupo sulfhidrilo de la bomba de protones con una relación estequiométrica de 2 moles de fármaco por cada mol de enzima. La restauración de la secreción ácida parece mediada por el glutatión, pero no se describe la aparición de taquifilaxia pese al uso prolongado. 3 Sociedad Iberoamericana de Información Científica cificidad de los síntomas, en general se realiza una endoscopia para confirmar el diagnóstico y detectar la presencia de H. pylori. En los pacientes con úlcera duodenal, el pantoprazol es al menos tan eficaz como la administración de 20 mg de omeprazol; en los pacientes con úlcera gástrica, el tratamiento con pantoprazol durante 4 semanas se asocia con tasas de curación más elevadas en comparación con el omeprazol. La infección por H. pylori se relaciona con la aparición de la enfermedad ulcerosa y con la predisposición a cáncer gástrico y linfoma de intestino delgado. Los esquemas terapéuticos para la erradicación de esta bacteria incluyen la combinación de 2 antibióticos y un IBP. De acuerdo con los resultados de un metanálisis de 2004, en la actualidad no existen diferencias en la eficacia de los distintos IBP para el tratamiento de esta infección. En otro orden, las lesiones mucosas secundarias a AINE se deben a la inhibición de la ciclooxigenasa, en especial en los pacientes mayores de 65 años que utilizan de manera concomitante anticoagulantes y dosis bajas de aspirina. Si bien todos los IBP, con la excepción del rabeprazol, están aprobados para el tratamiento y la prevención de estas lesiones, en los pacientes ancianos el pantoprazol parece ser seguro y bien tolerado. En cuanto a la hemorragia digestiva, en distintos metanálisis se sugirió que las altas dosis de IBP por vía intravenosa, administradas después de la hemostasia endoscópica, se asocian con disminución de la hemorragia y con menor necesidad de cirugía. El pantoprazol resultó estadísticamente superior al placebo y a la ranitidina en diversos estudios comparativos que evaluaron esta indicación. En cambio, la utilización de los IBP en la dispepsia no ulcerosa es motivo de debate, dado que en esta población no se observa una correlación entre la exposición al ácido gástrico y los síntomas. De todos modos, en un metanálisis reciente, el uso de IBP se asoció con mejoría leve pero significativa de los síntomas al compararlo con el placebo. Los autores sostienen que los IBP no son muy eficaces para el tratamiento de esta enfermedad, ya que la mayoría de los pacientes no se beneficia con su administración. En general, el pantoprazol se administra en comprimidos con cubierta entérica. La concentración máxima y el área bajo la curva se incrementan de manera proporcional a la dosis, pero la droga no se acumula y su farmacocinética no se modifica pese a la ingesta de múltiples dosis diarias. El pico plasmático máximo se alcanza a las 2 a 3 horas de la administración por vía oral y la biodisponibilidad alcanza el 77%. El volumen de distribución en el estado de equilibrio es compatible con la localización de la mayor parte de la droga en el líquido extracelular. Este fármaco es metabolizado en el hígado mediante oxidación y conjugación a través de la isoenzima CYP 2C19 y los metabolitos son excretados a nivel renal. Este proceso se encuentra alterado en caso de disfunción hepática, pero no se requiere modificar la dosis en caso de insuficiencia renal. El pantoprazol no se elimina por diálisis. Esta vía enzimática presenta polimorfismo genético, por lo cual existen grupos poblacionales en los cuales el metabolismo del pantoprazol es más lento. Este fenómeno puede influir en la tasa de curación de la ERGE y de la infección por H. pylori, aunque de todos modos en estos pacientes se alcanza la acumulación mínima necesaria con la administración de una dosis diaria. Por otra parte, el pantoprazol no tiene interacciones clínicamente importantes con otros fármacos que se indican con frecuencia. De acuerdo con algunas publicaciones, la excreción del pantoprazol a través de la leche materna es equivalente al 0.14% de la dosis administrada, por lo cual los autores proponen no suspender la lactancia. Por otra parte, según afirman los investigadores, en los estudios clínicos de fase I se evaluaron las propiedades de esta droga, como la farmacocinética lineal, su elevada absorción, la excreción y la escasa interacción con otros fármacos como la teofilina, la antipirina y el metoprolol. Por otro lado, en función de los resultados de los ensayos aleatorizados y multicéntricos de fase II se recomendó la dosis de 40 mg, administrada por vía oral, para los pacientes con úlcera péptica. Eficacia clínica Se ha evaluado la utilidad del pantoprazol para el tratamiento de diversas enfermedades relacionadas con la secreción ácida, como la ERGE, la esofagitis, la dispepsia no ulcerosa, la lesión mucosa inducida por los AINE, la úlcera péptica y la hemorragia digestiva. La ERGE se caracteriza por el pasaje intermitente del contenido gástrico hacia el esófago, mientras que la esofagitis se define por la presencia de erosiones y úlceras en la pared esofágica. El factor más importante para la resolución de esta enfermedad consiste en alcanzar un pH > 4 de manera prolongada. De acuerdo con algunos estudios de fase III, el pantoprazol parece útil para el alivio de los síntomas por reflujo, tanto con la administración regular como con su uso a demanda. Asimismo, según un metanálisis publicado en 2006, que incluyó ensayos aleatorizados, todos los IBP tienen eficacia similar para reducir los síntomas y lograr la curación de la esofagitis secundaria a la ERGE. Por otra parte, en el tratamiento de la úlcera péptica se proponen como objetivos el control del dolor, la cicatrización de las lesiones y la prevención de las complicaciones y de las recurrencias. Debido a la escasa sensibilidad y espe- Seguridad y tolerancia Hacia fines de 2007, cerca de 500 millones de personas recibieron IBP sin observarse un aumento de la incidencia de tumores gástricos, alteraciones en la absorción de nutrientes y vitaminas. De esta manera, los autores señalan que, después de 20 años de utilización, no existen señales de un balance negativo entre los riesgos y los beneficios. La experiencia con estas drogas en el embarazo, que se asocia con reflujo gastroesofágico, es muy limitada. En los modelos animales, los IBP no parecen ser teratogénicos, si bien se requieren más estudios para establecer recomendaciones. Raramente, el uso de pantoprazol puede asociarse con la aparición de reacciones cutáneas graves como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Conclusiones Los autores refieren que el pantoprazol, al igual que otros inhibidores de la bomba de protones, es un fármaco seguro y eficaz para el tratamiento de afecciones como la úlce- 4 Acontecimientos Terapéuticos, Trastornos del Aparato Digestivo (V) ra péptica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En los países desarrollados, estos agentes son la segunda o tercera clase de fármacos en términos de comercialización, debido a la alta prevalencia de las enfermedades relaciona- das con la producción de ácido. Consideran que deben realizarse los esfuerzos necesarios para evitar la prescripción excesiva y mejorar la calidad de vida de los pacientes tratados de manera inadecuada. Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008 www.siicsalud.com 5 Sociedad Iberoamericana de Información Científica Limpieza del Colon en Adolescentes que Deben ser Evaluados con Colonoscopia Resumen objetivo elaborado por el Comité de Redacción Científica de SIIC en base al artículo Colon Cleansing with Oral Sodium Phosphate in Adolescents: Dose, Efficacy, Acceptability, and Safety de los autores Sabri M, Di Lorenzo C, Khan S y colaboradores integrantes del Geisinger Medical Center, Danville; Columbus Children’s Hospital, Columbus; Nemours Children’s Clinic, Wilmington y otros centros participantes; EE.UU. El artículo original, compuesto por 7 páginas, fue editado por Am J Gastroenterol 103(6):1533-1539, Jun 2008 La solución de fosfato de sodio es eficaz y segura para su uso en adolescentes si se administra a intervalos correctos, con dosis adecuadas al peso y se mantiene una buena hidratación. La colonoscopia es el estudio complementario de elección para el diagnóstico de la proctorragia y de las enfermedades inflamatorias intestinales, así como para el seguimiento y tratamiento de otras enfermedades del colon. Es una práctica de uso habitual en los niños y adolescentes. La preparación para el estudio conlleva una dieta líquida durante 2 o 3 días, asociada con la ingesta de grandes volúmenes de catárticos, que suele resultar dificultosa para los pacientes jóvenes, lo que determina estudios de calidad reducida debido a la inadecuada limpieza del colon. La solución de fosfato de sodio (NaP) es un preparado hipertónico que ejerce su acción catártica por un mecanismo osmótico. En pacientes adultos ha demostrado ser eficaz, segura y bien aceptada; en cambio, existen escasas publicaciones sobre su uso en los niños. En el presente trabajo, los autores compararon la eficacia y la aceptación de la solución de NaP para la limpieza del colon previa a la colonoscopia, con otro régimen de preparación colónica de uso habitual en pediatría que incluye citrato de magnesio (MgC) por vía oral y enema de NaP. con compromiso sistémico o aquellos sometidos a trasplante de intestino delgado o de médula ósea. Fueron excluidos, asimismo, los pacientes menores de 8 años, las embarazadas, aquellos con dificultad para comunicarse con el personal o cuyos padres no pudieran comprender las instrucciones para la preparación colónica o los niños que no estuvieran en condiciones de recibir una hidratación adecuada por vía oral. Tampoco ingresaron los casos que habían recibido drogas en investigación en los 30 días previos. Se requirió el consentimiento informado de los padres y la aceptación del estudio adecuada a la edad por parte de los niños o adolescentes. Para la selección de los casos se tomaron en cuenta los datos de las historias clínicas, la frecuencia de las deposiciones y la ingesta de medicamentos. Se efectuaron análisis de laboratorio dentro del mes previo a la colonoscopia y en el día del procedimiento. Las determinaciones séricas solicitadas fueron sodio, potasio, cloro, bicarbonato, fósforo, calcio, magnesio, nitrógeno ureico y creatinina. Se excluyeron los pacientes con resultados fuera de los valores normales. Se tomó en consideración el peso de los sujetos al ser seleccionados y en el día del estudio endoscópico. El investigador principal dividió a los participantes en 2 grupos y asignó a cada paciente el régimen de preparación colónica en forma alternante. La realización de las colonoscopias con los distintos regímenes resultaron aleatorizadas por la planificación al azar. Se compararon 2 regímenes de limpieza colónica: los pacientes del grupo A recibieron una solución de NaP por vía oral, en dosis de 1 ml/kg/día dividida en 2 tomas, la primera con dos tercios de la dosis (con un máximo de 45 ml), administrada en la mañana previa al estudio, y el resto por la tarde del mismo día. Cada toma fue diluida en 4 onzas (1 onza = 28.7 g) de agua. Se indicó además la Métodos Participaron del estudio pacientes de entre 8 y 18 años, con más de 20 kg de peso e indicación de una colonoscopia electiva ambulatoria. Fueron excluidos los niños con alergia conocida al MgC o al NaP administrado por vía oral o rectal, los pacientes con alteración de la función renal o con trastornos electrolíticos o cirugías gastrointestinales que hayan determinado un síndrome de intestino corto, aquellos con historia de insuficiencia cardíaca, ascitis o enfermedades neurológicas, metabólicas o cardíacas, tampoco con signos clínicos de deshidratación. Para evitar los eventuales daños que pudiera ocasionar la solución de NaP, en el estudio no se incluyeron pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 6 Acontecimientos Terapéuticos, Trastornos del Aparato Digestivo (V) que fueron significativamente más intensas en los pacientes que recibieron la solución de NaP. Los análisis de laboratorio efectuados el día del procedimiento, en general, fueron normales, salvo el nivel de fósforo, que aumentó en el 50% de los pacientes, y el nitrógeno ureico, que se redujo en el 37% de ellos. En el grupo B también se constató una diferencia en el nivel de magnesio sérico en comparación con el análisis de base del día de la colonoscopia. La aceptación de los preparados fue similar para los 2 regímenes. En cuanto al sabor, el 68% de los pacientes que tomaron MgC lo calificaron como “feo” en comparación con el 88% de los que recibieron NaP. Además, el 68% de los pacientes del grupo A manifestó su voluntad de repetir la misma preparación en caso de ser necesario, en comparación con el 35% del grupo B. Diez pacientes del primer grupo con experiencias previas con el régimen de MgC señalaron que optarían por la solución oral de NaP en futuras preparaciones. ingesta de una cantidad libre de líquidos durante el día previo a la colonoscopia. Por su parte, los pacientes del grupo B recibieron una toma diaria de una solución de MgC, en dosis de 4 ml/kg/día, con bajo sodio en los 3 días consecutivos previos a la colonoscopia asociada con dieta líquida. En la mañana del procedimiento se les administró un enema de 66 ml de NaP. Las colonoscopias fueron efectuadas con anestesia general o sedación consciente con midazolam o meperidina. Los endoscopistas desconocían el régimen de preparación utilizado por cada paciente. Se les solicitó su opinión sobre la calidad de la limpieza del colon en general y en particular para cada segmento, con una escala con 4 opciones, de excelente a reducida. Tanto los pacientes como sus padres volcaron sus impresiones sobre la preparación colónica en cuestionarios confeccionados al efecto después de recibir cada dosis. También se les consultó sobre la aceptación del preparado, su sabor, su predisposición a repetirlo en caso de requerir una nueva colonoscopia y, a los sujetos con experiencias anteriores, se les solicitó compararlo con preparaciones previas con otro régimen. Los efectos adversos esperables, por el uso de los preparados para la limpieza colónica, fueron náuseas, vómitos, distensión abdominal, cólicos, irritación anal, debilidad/sensación de desmayo, cefalea, escalofríos y hambre. Los pacientes consignaron estos efectos adversos en cuestionarios en una escala de 0 a 4. Discusión Según los autores, pocas publicaciones han comparado la preparación colónica previa a la colonoscopia con MgC con la de NaP. Diversas publicaciones han comparado la solución de NaP con polietilenglicol en grupos pediátricos. La eficacia fue similar para ambas, pero la aceptación del polietilenglicol fue muy inferior, hecho atribuido a la incomodidad que representa la ingesta del gran volumen necesario para su disolución. Los investigadores afirman que el presente estudio demostró que la solución de NaP es eficaz y segura para su uso en niños si se la administra a intervalos correctos, con dosis adecuadas al peso y si se mantiene una buena hidratación. Además, enfatizan en que la eficacia del preparado utilizado en un único día fue del 70%, similar al régimen combinado que se suministra en 3 días, y hacen notar que en sólo un caso no se llegó a visualizar el ciego. Por otro lado, consideran que la mejor limpieza de los sectores distales del colon, observada en los pacientes del grupo B, puede atribuirse a la administración del enema en la mañana del procedimiento. En este estudio, la aceptación y los efectos adversos fueron similares con los 2 preparados. Aun cuando la intensidad de las náuseas fue superior con el NaP, y su sabor menos aceptado, estos factores no influyeron negativamente en la decisión de reelegirlo de necesitarse una nueva colonoscopia. Los autores suponen que este hecho responde al menor tiempo necesario para la preparación con NaP. Cuando se utilizan preparaciones colónicas cabe esperar desequilibrios electrolíticos, deshidratación o ambas. Los expertos estiman que no haber observado efectos adversos graves podría atribuirse al número pequeño de casos analizado o a la ausencia de comorbilidades graves en éstos. Así, para evitar riesgos y complicaciones, recomiendan una cuidadosa selección de los pacientes y la evaluación de la hidratación durante la preparación. En el 50% de los casos se detectó hiperfosfatemia que atribuyen al contenido de este elemento, tanto en Resultados Un total de 48 pacientes, con una edad y un peso promedio de 14 años (rango 10.6 a 18) y 51.5 kg (34 a 109 kg), respectivamente, completó el estudio. No hubo diferencias en estos 2 parámetros entre ambos grupos. La proporción varones/mujeres fue similar en los 2 grupos. Veinticinco pacientes recibieron la solución oral de NaP (grupo A) y 23, la solución de MgC más el enema de NaP (grupo B). Los pacientes perdieron aproximadamente 900 g de peso con la preparación, sin diferencias significativas entre los grupos. Las indicaciones para las colonoscopias abarcaron hemorragia digestiva baja, diarrea crónica, polipectomía, sospecha o seguimiento de enfermedad inflamatoria intestinal, dolor abdominal y pérdida de peso asociada con vómitos. La distribución de las indicaciones resultó de tal modo que hubo más pacientes con sospecha o para seguimiento de enfermedad inflamatoria intestinal en el grupo A (16 vs. 8 en el grupo B) y más pacientes con hemorragia digestiva baja en el grupo B (9 vs. 2 en el grupo A). No se hallaron diferencias significativas en relación con la limpieza colónica lograda por ambos regímenes. Al considerar la eficacia por segmentos, se observó que los pacientes preparados con MgC más el enema tuvieron una mejor limpieza del colon descendente y del recto. En 3 pacientes no se logró la visualización del ciego; 2 de ellos pertenecían al grupo B y la imposibilidad de completar el estudio se debió a estenosis en un caso y a falta de tolerancia por no haberse podido administrar sedación en el otro. En un paciente del grupo A no se llegó al ciego por la presencia de materia fecal sólida. En general, no se hallaron diferencias en relación con los efectos adversos entre ambos grupos, salvo las náuseas, 7 Sociedad Iberoamericana de Información Científica puede ocasionar la preparación en el momento de establecer el diagnóstico diferencial. Los expertos señalan que el presente estudio demostró que la preparación con fosfato de sodio es tan eficaz y segura como la que se emplea convencionalmente con citrato de magnesio por vía oral y fosfato de sodio rectal. Su administración en un solo día, aseguran, es la ventaja adicional que la hace más aceptable. la solución oral como rectal, y la reducción del nitrógeno ureico a la dilución por la abundante cantidad de líquido ingerida. Por otra parte, el NaP por vía oral puede ocasionar erosiones y úlceras inespecíficas en la mucosa colónica. Dado que en los niños y adolescentes, la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal es la indicación más frecuente de colonoscopia, deben tenerse en cuenta las lesiones que Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008 www.siicsalud.com 8 Acontecimientos Terapéuticos, Trastornos del Aparato Digestivo (V) El Pantoprazol y la Somnolencia Diurna en los Pacientes con Apnea del Sueño y Reflujo Gastroesofágico Resumen objetivo elaborado por el Comité de Redacción Científica de SIIC en base al artículo Randomized Placebo-Controlled Trial of Pantoprazole for Daytime Sleepiness in GERD and Obstructive Sleep Disordered Breathing de los autores Suurna MV, Welge J, Steward DL y colaboradores integrantes de la University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, EE.UU. El artículo original, compuesto por 5 páginas, fue editado por Otolaryngology-Head and Neck Surgery 139(2):286-290, Ago 2008 En los pacientes con apnea obstructiva del sueño y reflujo gastroesofágico, el pantoprazol disminuye la somnolencia diurna al reducir el número de despertares nocturnos secundarios a los síntomas del reflujo. ness Score (ESS), síntomas característicos de ERGE y la presencia de AOS con un índice de apneas e hipopneas ≤ 30. Se excluyeron los pacientes que habían recibido tratamiento para el reflujo dentro de los 30 días previos o que eran alérgicos a los inhibidores de la bomba de protones, así como aquellos con otros tratamientos para la AOS. Se definió como criterio de valoración principal el cambio en la somnolencia diurna según lo referido por cada paciente en el ESS. Se consideraron criterios de valoración secundarios, las diferencias en la calidad de vida relacionada con el sueño de acuerdo con un cuestionario validado (FOSQ), los cambios en el estado de alerta psicomotriz según el tiempo de reacción y las diferencias en los síntomas de la ERGE. Los cuestionarios propuestos se efectuaron en todos los participantes y luego se dividió a la población de manera aleatoria en 2 grupos para recibir placebo o 40 mg diarios de pantoprazol durante 2 semanas. Posteriormente se aguardaron 2 semanas de reposo farmacológico y se efectuaron, a continuación, 14 días de tratamiento cruzado. Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente mediante análisis multivariado. Se consideró significativo un valor de p ≤ 0.05. La apnea obstructiva del sueño (AOS) se asocia con elevada morbilidad y mortalidad, dado que se relaciona con aumento de 5 a 7 veces en el riesgo de accidentes de tránsito debidos a somnolencia diurna. Esta alteración se debe a los frecuentes microdespertares que resultan de la fragmentación del sueño y afecta de manera marcada la calidad de vida. Tanto la AOS como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) son frecuentes en la población general, con una prevalencia que puede llegar en ambos casos al 20%. Además, estos trastornos pueden coexistir, ya que comparten la obesidad como factor de riesgo. En algunos estudios previos se ha sugerido que, en los pacientes con ambas enfermedades, cerca de la mitad de los despertares nocturnos se atribuyen a los síntomas del reflujo. Los autores refieren que, en un estudio publicado en 2004, demostraron que el tratamiento con pantoprazol permitió una disminución significativa en la somnolencia diurna y en los síntomas nocturnos asociados con el reflujo, aunque no mejoró el índice de apneas e hipopneas. Para una investigación más exhaustiva, se propusieron evaluar los efectos de este fármaco en otros parámetros como la calidad de vida relacionada con el sueño y el alerta psicomotriz. Resultados Fueron seleccionados 60 sujetos, de los cuales 57 completaron el estudio. Los pacientes tenían una media de edad de 51 años, con una obesidad moderada (índice de masa corporal promedio de 31 kg/m2). La media de la puntuación del ESS fue de 14 puntos, lo cual indicaba somnolencia diurna elevada. El 58% de los participantes eran mujeres. Después del tratamiento, los síntomas de somnolencia diurna mejoraron de manera significativa con el uso de pantoprazol (p = 0.04). Al mismo tiempo, se observó una mejoría de la calidad de vida relacionada con el sueño tanto con el placebo como con el pantoprazol, si bien con este fármaco la tendencia fue levemente mayor (p = 0.058). De Métodos Los investigadores diseñaron un estudio aleatorizado, a doble ciego y controlado con placebo. Se consideró como objetivo evaluar los efectos del pantoprazol sobre la somnolencia diurna, los síntomas de reflujo ácido, la calidad de vida relacionada con el sueño y el estado de alerta psicomotriz en los sujetos con AOS leve a moderada y síntomas característicos de ERGE. Se seleccionaron pacientes ambulatorios del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de Cincinnati. Se consideraron criterios de inclusión: una puntuación mayor de 8 en el Epworth Sleepi- 9 Sociedad Iberoamericana de Información Científica la misma manera, el pantoprazol se asoció con control de los síntomas globales vinculados con el reflujo (p = 0.0003), con una tendencia a una mejoría más importante en los despertares nocturnos relacionados con éste (p = 0.096). En cambio, el tratamiento no modificó los tiempos de reacción de modo significativo. al reflujo, por un lado, y la somnolencia diurna y la calidad de vida relacionada con el sueño, por el otro. Por otra parte, se menciona que no se demostró un cambio en el estado de alerta psicomotriz después de 2 semanas de tratamiento con pantoprazol, por lo cual, pese a la mejoría en la somnolencia diurna, estos pacientes pueden tener alteración en su rendimiento como consecuencia de la AOS. De esta manera, la terapia con pantoprazol puede considerarse en los sujetos con AOS leve que coexiste con ERGE y que no toleran los sistemas de presión positiva continua en la vía aérea. De todos modos, es necesario el tratamiento de la AOS subyacente. Discusión Los autores refieren que, según publicaciones anteriores, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones puede mejorar las alteraciones del sueño que se originan en los microdespertares secundarios a reflujo en los pacientes con AOS y ERGE coexistentes. Se menciona un estudio previo en el que el pantoprazol disminuyó la somnolencia diurna y los despertares asociados con el reflujo, sin modificar el número de episodios obstructivos. A partir de los resultados del presente ensayo se sugiere que el tratamiento durante 2 semanas con un inhibidor de la bomba de protones mejora de manera eficaz la somnolencia diurna en los pacientes con formas leves a moderadas de AOS y ERGE. Asimismo, se describe una tendencia a la mejoría de la calidad de vida relacionada con el sueño, que fue mayor en los sujetos tratados con pantoprazol. No se observaron diferencias en el estado de alerta psicomotriz entre los grupos. Del mismo modo, un subgrupo significativo de pacientes refirió mejoría en los síntomas globales del reflujo cuando fueron tratados con pantoprazol. Los investigadores señalan, en función de estos hallazgos, que existe una correlación positiva entre los despertares nocturnos secundarios Conclusión Los investigadores afirman que el pantoprazol provocó una disminución significativa en la somnolencia diurna de un grupo de pacientes con AOS leve a moderada, en comparación con el placebo. Asimismo se observó una tendencia a una mejoría en la calidad de vida relacionada con el sueño. También sugieren que los síntomas pueden mejorar con el tratamiento de la ERGE, debido a una disminución en el número de microdespertares secundarios al reflujo. Sin embargo, en este estudio no se demostraron cambios en el estado de alerta psicomotriz. Se recomienda la realización de más estudios para definir la eficacia terapéutica de los inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento de los síntomas asociados con el sueño de los pacientes con apnea obstructiva del sueño y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008 www.siicsalud.com 10 Acontecimientos Terapéuticos, Trastornos del Aparato Digestivo (V) Antecedentes Familiares y Riesgo de Cáncer Gástrico Resumen objetivo elaborado por el Comité de Redacción Científica de SIIC en base al artículo Family History of Cancer and Stomach Cancer Risk de los autores Foschi R, Lucenteforte E, Negri E y colaboradores integrantes del Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milán, Italia El artículo original, compuesto por 4 páginas, fue editado por International Journal of Cancer 123(6):1429-1432, Sep 2008 El antecedente de cáncer gástrico en un familiar de primer grado incrementa el riesgo de presentar esta neoplasia, en especial cuando el familiar afectado es un hermano. En muchos estudios epidemiológicos se ha observado mayor riesgo, de 1.5 a 3.5 veces, de presentar cáncer gástrico en individuos con antecedentes familiares de esta neoplasia. Según los autores, esto puede deberse, en parte, a que los integrantes de una familia están expuestos a los mismos factores ambientales de riesgo pero también, reconocen, a una susceptibilidad heredada genéticamente. Algunos trabajos demostraron que el antecedente familiar de cáncer gástrico fue un factor de riesgo más importante para las mujeres, en tanto que otros hallaron que el riesgo fue mayor cuando el familiar afectado había sido un hermano en comparación con alguno de los padres. Los pocos estudios que han investigado el riesgo de cáncer gástrico en relación con el antecedente familiar de neoplasias en otra localización han encontrado resultados discordantes. Los autores de este trabajo analizaron la relación entre la historia de cáncer en los familiares de primer grado y el riesgo de cáncer gástrico. 1 para las mujeres para incrementar la fuerza estadística del análisis en estas últimas. Los casos y los controles fueron entrevistados por personal entrenado para asentar información en un cuestionario especialmente diseñado. Los datos consignados incluyeron características sociodemográficas, medidas antropométricas, hábitos (incluyendo el tabaquismo), las características de la dieta y los antecedentes patológicos personales. En referencia a la historia familiar de cáncer, los participantes tuvieron que consignar cuántos hermanos/as presentaban esta enfermedad y si alguno de ellos, o sus padres, hijos, abuelos o cónyuges, habían tenido cáncer. En los casos positivos, se tomó en cuenta el estado de salud del familiar afectado al momento de la entrevista, su edad y la edad en que presentó o murió por la neoplasia, además de su localización. El diagnóstico de cáncer en los familiares no fue verificado. Resultados La distribución por edad fue equivalente entre los casos y los controles, mientras que el número de mujeres fue superior en los controles según lo diseñado para su análisis posterior. El nivel educativo fue similar para ambos grupos, en tanto que el antecedente de tabaquismo tendió a ser más frecuente en los casos y el índice de masa corporal (IMC) resultó mayor en los controles. El número promedio de hermanos/as también resultó similar (3.28 en los casos y 3.1 en los controles). El 13% de los casos, en comparación con 5.7% de los controles, refirió el antecedente familiar de cáncer gástrico, con un cociente de posibilidad (odds ratio [OR]) de 2.5. El sexo del familiar afectado no generó diferencia alguna, mientras que la edad de presentación de la neoplasia inferior a los 60 años aumentó el riesgo a 2.8. Este valor fue de 2.2 cuando el familiar afectado fue uno de los padres del caso índice y de 5.1 cuando fue el/la hermano/a. Ninguno de los casos refirió más de un familiar de primer grado con cáncer gástrico. Cuando se analizaron las variables sexo, edad, nivel de educación, tabaquismo e IMC en los casos y los controles, Material y métodos Este estudio de casos y controles fue llevado a cabo en 6 hospitales de la provincia de Milán, Italia, entre 1997 y 2007. Los casos fueron 230 pacientes (143 hombres y 87 mujeres) menores de 80 años con una edad promedio de 63 años (rango 22 a 80) y diagnóstico histológicamente confirmado de cáncer gástrico, sin antecedentes personales de otra neoplasia. La localización de este cáncer fue en el cuerpo o fundus gástrico en alrededor del 50% y pilórica en aproximadamente el 40% de los casos. Los controles fueron 547 individuos (286 hombres y 261 mujeres) menores de 81 años, con una edad promedio de 63 años (rango 22 a 80), pareados con los casos por sexo, edad y año de ingreso. Los sujetos control habían ingresado a la misma institución que los casos por condiciones variadas, no neoplásicas (traumatológicas 20%, ortopédicas 23%, quirúrgicas 22% y otras, 35%), y se habían descartado factores de riesgo conocidos de cáncer gástrico. La relación entre los controles y los casos fue de 2 a 1 para los varones y de 3 a 11 Sociedad Iberoamericana de Información Científica se observó mayor probabilidad de cáncer gástrico en asociación con un bajo IMC (OR: 3.4) y respecto de las mujeres (OR: 3.2). Las otras variables no arrojaron diferencias entre los grupos en relación con el riesgo. En referencia al antecedente de neoplasias de otra localización en los familiares de primer grado, no se halló una asociación con el riesgo de cáncer gástrico. El OR fue de 1.3 para todas las localizaciones posibles de neoplasias y decreció a 1.0 cuando se excluyó el antecedente de cáncer de estómago. que, explican, suele comprobarse en todos los miembros de una familia, por lo que el riesgo de cáncer gástrico en ésta puede, en parte, estar relacionada con esa infección. Sin embargo, algunos estudios demostraron que la infección por H. pylori y la historia familiar de cáncer gástrico son factores independientes de riesgo. El mayor riesgo encontrado en los casos con un/a hermano/a afectado por cáncer de estómago, en comparación con uno de los padres, sostiene la hipótesis de un modelo de herencia recesivo. Sin embargo, reconocen los autores, el número de hermanos afectados en este estudio fue pequeño (7 en los casos vs. 3 en los controles) y la observación pudo haber sido aleatoria. Además de la infección por H. pylori compartida por los miembros de una familia, la similitud de los estilos de vida y de la dieta entre hermanos podría explicar este hallazgo. Los expertos señalan que han investigado la posible relación entre la historia familiar de neoplasias de cualquier localización y el cáncer gástrico sin encontrar una asociación estadísticamente significativa. No obstante, otros estudios sobre este tema han obtenido hallazgos diferentes. El ensayo de Goldgar y colaboradores, efectuado en una cohorte de Utah, halló una asociación entre historia familiar de cáncer de cerebro/sistema nervioso central o genital femenino y cáncer gástrico. En otra cohorte de Islandia se halló mayor riesgo de cáncer gástrico en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de cérvix, endometrio, ovario, colon, esófago, tiroides y de cerebro. En otro trabajo sueco de casos y controles se halló mayor riesgo de cáncer de cardias en los pacientes con familiares de primer grado con cáncer de mama. Según los autores, el presente trabajo confirma que el riesgo de cáncer de estómago está aumentado en sujetos con un/a hermano/a afectado/a por esta neoplasia, más que en aquellos cuyo padre o madre la ha presentado. Con base en estos resultados, estiman que el riesgo de cáncer gástrico no se encuentra incrementado en sujetos con historia familiar de cáncer de cualquier localización, salvo en el estómago. Discusión Los autores consideran que el presente estudio confirmó que la historia familiar de cáncer gástrico en los familiares de primer grado incrementa el riesgo de presentar esta neoplasia y que aporta nuevas pruebas en relación a que este riesgo es mayor cuando el familiar afectado es un hermano. Además, destacan que el riesgo de cáncer gástrico no se asoció con la edad, el tabaquismo o el nivel educativo; tampoco, aseguran, se halló asociación alguna entre el antecedente familiar de cáncer de cualquier localización y este tipo de cáncer. Si bien observaron mayor riesgo de cáncer gástrico en las mujeres, este riesgo no se vio afectado cuando se consideró el sexo del familiar afectado. Estos resultados, afirman, son coherentes con los de otros trabajos que investigaron el mismo tema. Los investigadores reconocen que existen factores que pudieron haber sesgado sus resultados y admiten que aun cuando el uso de controles hospitalarios es cuestionable, los seleccionados no presentaban enfermedades neoplásicas ni tenían factores de riesgo para cáncer gástrico y es improbable que hayan compartido características genéticas o familiares con los casos. La información sobre la historia familiar, señalan, se obtuvo a través del interrogatorio y es probable que los casos de cáncer gástrico hayan tenido más conocimiento de sus antecedentes familiares que los controles. Una de las limitaciones de su investigación, aclaran, fue la falta de datos sobre la infección por Helicobacter pylori Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008 www.siicsalud.com 12 Acontecimientos Terapéuticos, Trastornos del Aparato Digestivo (V) Comparación de la Eficacia y la Tolerabilidad de 2 Soluciones para la Preparación Intestinal Previa a la Colonoscopia Resumen objetivo elaborado por el Comité de Redacción Científica de SIIC en base al artículo Comparison of Standard Polyethylene Glycol and Two Doses of Oral Sodium Phosphate Solution in Precolonoscopy Bowel Preparation: A Randomized Controlled Trial de los autores Picchio M, Gallinaro L, Stagnitti F y colaboradores integrantes del Civil Hospital A. Fiorini, Latina; Civil Hospital “Dono Svizzero”, Latina; University of Rome “La Sapienza”, Roma; Italia El artículo original, compuesto por 6 páginas, fue editado por Acta Gastro-Enterologica Belgica 71(1):15-20, Ene 2008 La solución de fosfato de sodio en 2 dosis, ingeridas 36 y 12 horas antes de lacolonoscopia, logra mejores resultados respecto de la solución estándar de polietilenglicol. El procedimiento de elección para la detección y el tratamiento de las lesiones del colon es la colonoscopia. Una adecuada preparación permite la visualización de los detalles de la mucosa colónica y confiere un ambiente seguro para los procedimientos terapéuticos. El esquema ideal de preparación colónica debe ser rápido, seguro, eficaz y aceptable para el paciente. No obstante, ninguna de las preparaciones disponibles en la actualidad cumple todos estos requisitos. En la década del 80, Davis y colaboradores propusieron una solución isotónica basada en polietilenglicol (PEG) por vía oral para el lavado anterógrado del colon. El esquema estándar de 4 l, administrado el día previo al procedimiento, demostró ser seguro y eficaz. Actualmente, la preparación intestinal para colonoscopia empleada con mayor frecuencia es esta solución. No obstante, la incorporación de un volumen considerable de solución de PEG dentro de un período breve no suele ser bien tolerado. Asimismo, entre 5% y 38% de los pacientes no logran completar la toma de la preparación, lo que deriva en una limpieza inadecuada del colon y, por lo tanto, en una evaluación poco confiable. En los años 90, Vanner y colaboradores compararon un catártico osmótico por vía oral con fosfato de sodio (NaP) monobásico y dibásico con la solución de PEG. El mecanismo de acción del NaP consiste en el efecto osmótico del fosfato, que atrae grandes cantidades de agua a la luz del colon, lo que provoca un efecto laxante. La solución de NaP permite realizar la colonoscopia con menor cantidad de líquidos. Aun así, existe preocupación respecto de las potenciales alteraciones electrolíticas y hemodinámicas. Se ha observado hiperfosfatemia transitoria con ligera reducción de los niveles séricos de calcio, y hasta 20% de los pacientes presenta hipokalemia; también se ha informado hiponatremia grave y se han descrito casos de nefrocalcinosis asociados con insuficiencia renal. En todos los casos de eventos adversos graves, se verificó la administración de una dosis o hidratación inadecuadas. La ingestión de más de 45 ml de NaP dentro de las 24 horas se considera un factor que puede predisponer a eventos adversos. La mayoría de los estudios comparativos entre las soluciones de NaP y PEG sugieren que la primera es superior o equivalente a PEG respecto de la adecuada preparación intestinal mecánica. Dos metanálisis recientes concluyeron que la solución de NaP es superior o equivalente a PEG. Los autores realizaron un estudio aleatorizado y prospectivo para comparar la eficacia, los efectos colaterales y la aceptación de las preparaciones de PEG y NaP, administradas 36 y 12 horas antes de la colonoscopia, en pacientes ambulatorios. Materiales y métodos Entre abril y diciembre de 2006 se incluyeron pacientes ambulatorios de entre 18 y 75 años que debían ser sometidos a colonoscopia. Los criterios de exclusión comprendieron resección colónica previa, infarto de miocardio reciente, insuficiencia cardíaca clase III o IV e insuficiencia renal. Los participantes fueron asignados al azar a la solución estándar de PEG de 4 l o a 80 ml de solución de NaP en un esquema de 2 dosis de 40 ml, administradas con 24 horas de diferencia. Los pacientes asignados a la solución de PEG debían diluir un sobre en 500 ml de agua y repetir el procedimiento con los 8 sobres. Los 4 l de solución obtenidos debían tomarse la tarde previa al estudio, a un ritmo de 250 ml cada 10 a 15 minutos. Los primeros 40 ml de solución de NaP, diluidos en 250 ml de agua, debían tomarse en los 2 días previos a la colonoscopia, aproximadamente a las 18 horas, seguido por la ingestión de 2 l de agua. Este procedimiento debía repetirse el día previo al estudio. Los investigadores recomendaron a todos los pacientes una dieta reducida en fibras durante los 3 días previos al estudio. 13 Sociedad Iberoamericana de Información Científica Se evaluó la tolerabilidad de las 2 preparaciones colónicas mediante un cuestionario estructurado. Los pacientes debían consignar la presencia y gravedad de efectos colaterales asociados con estas preparaciones. Además, se evaluó la cantidad de solución ingerida. Luego de realizar cada colonoscopia, el endoscopista examinó la limpieza del colon y la presencia y consistencia de materia fecal a nivel del recto y colon sigmoides, descendente, transverso, ascendente y ciego. La limpieza colónica se consideró adecuada cuando el endoscopista consideró que las lesiones de 5 mm o menos –con excepción de pólipos– no pasaron inadvertidas, en tanto que la limpieza colónica fue reducida en caso de remoción parcial de la materia fecal con riesgo de visualización incompleta de la pared del colon; por último, la limpieza colónica se consideró inadecuada cuando la evaluación del segmento resultó incompleta debido a la presencia de materia fecal. materia fecal en el colon descendente y transverso. Luego de la preparación colónica con PEG, se detectó materia fecal líquida en mayor proporción de pacientes de este grupo en todos los segmentos del colon en comparación con la preparación de NaP. El 52.9% de los pacientes del grupo PEG y 72% del grupo NaP presentaron limpieza adecuada del colon descendente (diferencia 19.1%, p = 0.012). Se observaron resultados similares en los segmentos colónicos restantes. Discusión Respecto de la evaluación por segmentos de la presencia de materia fecal, el presente estudio mostró que mayor proporción de pacientes que recibieron solución de NaP presentaron limpieza total, con diferencia significativa respecto del colon descendente y transverso. Además, una proporción significativamente mayor de pacientes presentó materia fecal líquida luego de la preparación con PEG. La mayor presencia de materia fecal líquida en el colon puede asociarse con menor detección de lesiones colónicas, sumado al incremento del riesgo de lesiones mucosas por el empleo de succión. Se logró una limpieza adecuada del colon con mayor frecuencia luego de la preparación colónica con la solución de NaP frente a la de PEG, con significación estadística respecto del colon descendente. La tolerabilidad de los pacientes fue similar en ambos grupos. Los efectos colaterales fueron más frecuentes luego de la administración de PEG, con un porcentaje significativamente mayor de pacientes que presentaron náuseas. Los autores sugieren que el retraso de 24 horas entre las dosis de NaP puede haber contribuido con menor incidencia de efectos adversos con esta preparación. La tendencia a la mejor tolerabilidad de la preparación colónica con NaP fue confirmada por la interferencia sustancialmente menor con las actividades de la vida diaria. La aceptación de los pacientes fue superior en el grupo de la solución de NaP. Los autores afirman que 2 dosis de solución de fosfato de sodio, ingeridas 36 y 12 horas previas a la colonoscopia, resultan eficaces y se asocian con mejores resultados respecto de la limpieza del colon en comparación con la solución estándar de polietilenglicol. La administración de la segunda dosis de la solución de fosfato de sodio, en las 24 horas posteriores a la primera dosis, reduce los efectos colaterales y permite lograr mayor adhesión del paciente. Resultados Ciento ochenta seis pacientes participaron y completaron el estudio. Ambos grupos fueron similares respecto de la edad, el sexo y la indicación de la colonoscopia. El 62.9% de los pacientes asignados a la solución de PEG y 84.3% del grupo de la solución de NaP ingirieron toda la preparación (diferencia 21.4%; p = 0.001). El 80.7% y 86.2%, respectivamente, lograron ingerir más del 75% (diferencia 5.5%; p = 0.423). Ningún paciente de ninguno de los 2 grupos ingirió menos del 50% de la solución asignada. Respecto del gusto, la solución de PEG resultó más tolerable que la de NaP. No se observaron diferencias significativas en cuanto a la presencia y gravedad de los vómitos, distensión abdominal, dolor abdominal, irritación anal y trastornos del sueño. La solución de PEG provocó más náuseas que la de NaP. Los autores observaron una diferencia significativa respecto de la interferencia con las actividades de la vida diaria a favor de la solución de NaP, así como de la aceptación de los pacientes de la preparación colónica. El 94.3% de los pacientes del grupo de PEG y 90.4% del grupo de NaP completaron la colonoscopia. En 15.5% de los pacientes del primer grupo y 18.1% del segundo se practicó polipectomía o mucosectomía (diferencia 2.6, p = 0.78). Una proporción significativamente mayor de pacientes asignados a la preparación con NaP mostró ausencia de Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008 www.siicsalud.com Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) Directora PEMC-SIIC Rosa María Hermitte SIIC, Consejo de Dirección: Edificio Calmer, Avda. Belgrano 430 (C1092AAR), Buenos Aires, Argentina Tel.: +54 11 4342 4901 [email protected] www.siicinfo.com Los textos de Acontecimientos Terapéuticos (AT) fueron seleccionados de la base de datos SIIC Data Bases por Gador SA. Los artículos de AT fueron resumidos objetivamente por el Comité de Redacción Científica de SIIC. El contenido de AT es responsabilidad de los autores que escribieron los textos originales. Los médicos redactores no emiten opiniones o comentarios sobre los artículos que escriben. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte editorial sin previa autorización expresa de SIIC. Impreso en la República Argentina, septiembre de 2008. Colección Acontecimientos Terapéuticos (AT), Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley Nº 11.723. 14