trabajos libres - edigraphic.com

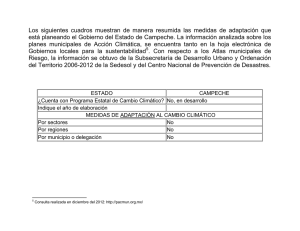

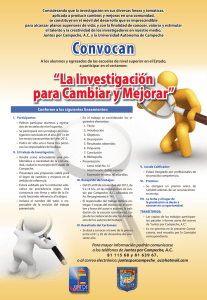

Anuncio