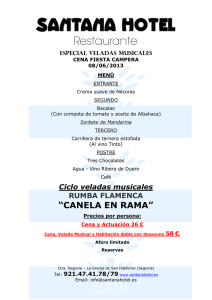

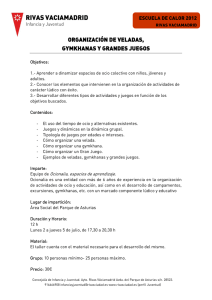

Las veladas de Médan

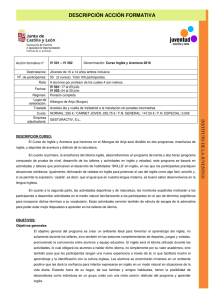

Anuncio