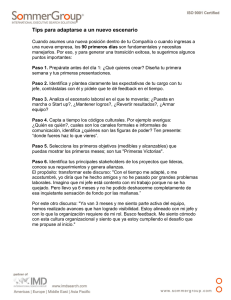

t-quiero.com - Biblioteca Virtual Universal

Anuncio